キツネさん

キツネさん

なんとか短期間で暗記する方法はないかな……?

世界史はとにかく暗記量が多いし、なかなか記憶が定着しないので苦労しますよね。

筆者は13年間中学生・高校生に受験指導をしてきました。

その経験で「成果が出やすい・出にくい暗記法は誰でもおおよそ同じ」ことがわかっています。

この記事では、世界史の暗記が苦手な理由と、誰でもできる効率的な覚え方を解説します。

短期間で成果を出したい受験生や学生に向けて、すぐに実践できる方法をまとめました。

ぜひ最後まで読んで、自分に合った暗記法を見つけてください。

なお、記憶力の上げ方については記憶力を上げる方法とは?|誰でもできる記憶向上テクニックを紹介の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

もくじ

世界史が暗記できずに悩む人が多い理由

世界史の勉強に苦手意識を持つ人は少なくありません。

実は暗記科目に見えて、理解することがとても大切です。

特に暗記中心の勉強に陥ってしまい、結果が出ないことで挫折するケースが多いでしょう。

ここでは、世界史が暗記しにくい理由について順番に解説します。

- 覚える範囲が膨大で整理しにくい

- 流れをつかめず断片的に暗記している

- 年号・人物・用語などの情報量が多すぎ

- 聞き慣れない言葉や用語も多い

- 同時期の出来事が複数の地域で混在して混乱する

それぞれ順番に解説します。

① 覚える範囲が膨大で整理しにくい

世界史の学習は、古代から現代に至るまで、数千年にわたる膨大な情報を扱います。

地域もアジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南北アメリカと広く、教科書には膨大な出来事が網羅されています。

時間と場所の広がりがあるため、最初に全体像をつかめずに混乱しやすく、どこから覚えればよいか迷ってしまうのです。

学習の順序や優先順位を誤ると、効率よく知識を積み上げられず、モチベーションが下がる原因になります。

② 流れをつかめず断片的に暗記している

世界史は「流れ」を理解することで、各出来事の因果関係や背景がつながり、記憶に残りやすくなります。

しかし、多くの人が個々の用語や年号だけを覚えようとして、全体像を無視した断片的な学習に偏りがちです。

その結果、知識がバラバラで活用できず、テストなどで問われる応用問題に対応できなくなります。

物語のように一連の流れを意識することで、理解と記憶の両方が定着しやすくなるでしょう。

③ 年号・人物・用語などの情報量が多すぎる

世界史の教科書では、複数の文明が同時期に交錯する出来事が続けて登場します。

年号や人名、条約名などが雪だるま式に増えていくため、情報を整理しないまま学習を進めると、ノートが雑然として理解が追いつかなくなります。

つまり、「数字(年号)」+「用語」+「意味」の理解が求められるのです。

特に以下のような語句は、歴史的背景や関係性が理解できていないと暗記しにくく、表面的な丸暗記では記憶に定着しません。

- ウェストファリア条約(1648年 三十年戦争終結を定めた講和条約)

- カデシュの戦い(紀元前1274年 エジプトとヒッタイトの大規模会戦)

- ティルジット条約(1807年 ナポレオンがロシアとプロイセンを屈服させた条約)

- ネブカドネザル2世(新バビロニア王国でバベルの塔を築いた王)

- ハンザ同盟(中世北ドイツ都市が結成した商業・海運の連合体)

これらの用語を無理に丸暗記しようとすると、出来事の関連性を見失いがちです。

テストでは名称と内容が結びつかず、思い出せなくなることもあるでしょう。

まずは頻出度や時代背景に注目し、重要語句をストーリーとして整理する学習法が効果的です。

④ 聞き慣れない言葉や用語も多い

世界史では、ラテン語由来のカタカナ用語や外国語の地名が頻繁に登場し、耳慣れない言葉に戸惑いやすくなります。

覚えにくい用語の一例は以下の通り。

- ウシャパッド(初期仏教の信者の階級)

- サン・ステファノ条約(露土戦争の講和条約)

- シュレジエン戦争(18世紀の領土争い)

- デカルト(フランスの合理主義哲学者)

- ナントの勅令(フランスでのプロテスタント保護法)

- スレイマン1世(オスマン帝国の最盛期を築いた皇帝)

- ビスマルク(ドイツ統一を推進したプロイセンの宰相)

このような用語を理解せずに暗記しても、記憶に残らずにすぐに忘れてしまいます。

まずは言葉の意味や背景を簡単に調べて、イメージと一緒に覚えることが重要です。

⑤ 同時期の出来事が複数の地域で混在して混乱する

世界史では、たとえば16世紀に宗教改革、明王朝の衰退、新大陸の探検などが同時進行しています。

それぞれ異なる場所で起きた出来事を時系列で整理せずに覚えようとすると、知識が混ざってしまいがちです。

この混乱を防ぐには、縦の流れ(時系列)と横の広がり(地域別)を意識する必要があります。

地図や年表を活用して視覚的に整理することで、出来事の関連性や時代背景をつかみやすくなるでしょう。

世界史暗記の「何が苦手か」を自覚する

世界史が苦手と感じていても、具体的に何がつまずきの原因かを把握していない人は少なくありません。

まずは自分の苦手なポイントを見つけることで、効率的な対策が立てやすくなります。

ここでは、以下のような記憶しにくいことについて順番に解説します。

- 数字を覚えることが苦手

- カタカナを覚えることが苦手

- つながりを覚えることが苦手

それぞれ、具体的な対策も含めて順番に解説します。

数字を覚えることが苦手

年号は世界史学習において基本の情報ですが、数字が苦手な人にとっては大きな障壁になります。

特に「○○年に何が起こったか」と問われると、数字に抵抗がある人は頭が真っ白になりがちです。

このような場合は、語呂合わせ(数字に意味を持たせる)や年代ごとの流れを物語形式にして記憶する方法が効果的です。

ただの数字としてではなく、出来事の背景や人物との関連も一緒に覚えることで、記憶の定着が高まります。

184年・・・黄巾の乱

→いやよ!(184)と張角率いる黄巾の乱

1225年・・・現ベトナム地域で陳朝が始まる

→人にニコニコ(1225)、ベトナム陳朝

コツとしては、ゴロとキーワードに加えて1つだけ情報を補足することです。

複数の要素が結びつくことで、情報が構造的に整理され、長期的に記憶に残りやすくなります。

黄巾の乱の例ならば、主導者「張角」の名前ですね。

関連する人物や事柄を入れることで、複数の内容をつなげられます。

単体よりも関連情報を加えた方が暗記しやすいため、ゴロに1つだけ要素を足して覚えましょう。

カタカナを覚えることが苦手

カタカナを覚えるのが苦手なら、ゴロ合わせと絵コンテ法を使いましょう。

世界史のカタカナ人名にゴロ合わせで無理やり意味をつけるのです。

歴史の場面を漫画の一コマのようにストーリーを作ることで、文字列が映像と結び付き長期記憶に残りやすくなります。

例えば、アナーニ事件(ボニファティウス8世がフィリップ4世に捕らえられて憤死)を覚える際の例を紹介します。

ゴロ合わせと絵コンテ法で覚える

盆に鉢と臼8個(ボニファティウス8世)並べてフィリピン人4人(フィリップ4世)と穴に(アナーニ)埋める

フィリピン人4人と穴を掘り、鉢と臼を8個埋める。

かなり滑稽な絵が頭に浮かびませんか?

「くだらない」と感じるほどのインパクトが、脳に強く刻まれ、忘れにくい記憶として残ります。

キツネさん

キツネさん

関連記事:長期記憶のしくみをわかりやすく解説!忘れない脳をつくる方法 #絵コンテ法

つながりを覚えることが苦手

出来事の背景や時代の流れを理解せず、言葉だけを丸暗記しようとすると、知識が断片的になりやすくなります。

特に世界史では、「なぜそれが起こったのか」「その結果どうなったのか」といった因果関係の理解がないと、記憶がすぐに薄れがちです。

つながりを理解するには、年表や地図を使って以下のような因果関係を順に整理する方法が効果的です。

例えば共和制ローマと帝政ローマを覚える時は、そのつながりを意識します。

- 王を追放し、共和制ローマが誕生

- イタリア半島を統一し、地中海全体へ勢力を拡大

- 統治が困難になり、分割統治を行う

- 内政悪化し、混乱を収拾するため三頭政治へ移行

- オクタヴィアヌスが初代皇帝となり、帝政ローマ誕生

このように、流れを理解すれば、出来事を順番に語れるようになります。

勢力拡大によって内政が悪化する流れは、理解すれば覚えなくても自然と記憶されます。

物語として頭に入れることで、単なる暗記から“意味のある理解”に変わり、記憶が強固に残ります。

キツネさん

キツネさん

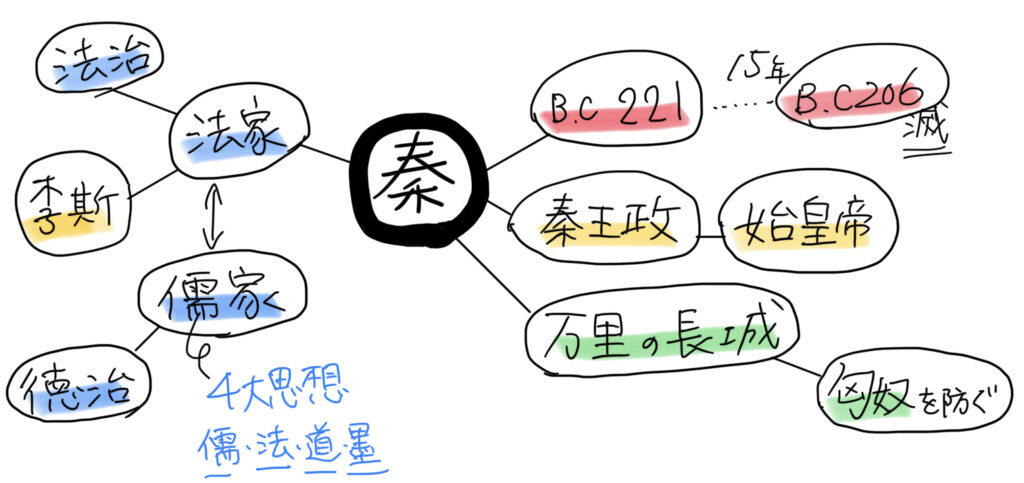

具体的な暗記方法としては、マインドマップで図示するのがおすすめですよ。

詳しくは後述しますね。

世界史の暗記に役立つ効率的な勉強および記憶法

世界史の膨大な用語や出来事を覚えるには、自分に合った勉強法を見つけて効率化することが重要です。

暗記だけに頼るのではなく、視覚・聴覚・感情など複数の感覚を使うことで、記憶の定着力が高まります。

ここでは、以下について順番に解説します。

- 語呂合わせを活用するコツ

- マンガ・参考書でストーリー理解を深める

- スキマ時間を活用する

- 試験前日なら「音読」一択

- 暗記カードを活用する

- 友達と一問一答

- 暗記ドア(ゲーミフィケーション)

- マインドマップを作る

それぞれ順番に解説しますので、楽しみながら世界史を覚えてみてください。

① 語呂合わせを活用するコツ

語呂合わせは、数字に意味を持たせて覚える暗記法で、特に年号やカタカナ語が苦手な人には効果的です。

ただし、語呂だけで覚えるのではなく、人物名や背景を加えると定着力が上がります。

自分で語呂を作ると、記憶への定着率がさらに高まりますが、作るのに時間がかかる場合は効率は悪くなります。

既存の語呂は、ネットやアプリ、受験掲示板などで効率的に探せますので上手に活用しましょう。

- 受験生向け語呂サイトで年号別に検索する

- 暗記アプリや書籍で共有されている語呂を探す

- 参考書の巻末資料を確認する

- SNSや掲示板で人気の語呂を調べる

見つけた語呂をまず見つけて、そのまま覚えにくい場合は、少し変えて自分の言葉にすると効率が良いです。

友人とクイズ形式で出し合うのも、記憶の補強になります。

② マンガ・参考書でストーリー理解を深める

世界史は、物語として理解すると記憶に残りやすくなります。

年号や用語を丸暗記するより、出来事の背景や流れを把握する方が効率的です。

特にマンガ形式は、視覚と感情の両面から情報が入るため、印象に残りやすくなります。

- 『学研まんが NEW世界の歴史(学研)』

- 『世界史劇場シリーズ(ベレ出版)』

- 『小学生でもわかる世界史(ぴよぴーよ速報)』

- 『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた(山﨑 圭一)』

- YouTube「中田敦彦のYouTube大学 世界史」動画シリーズ

ざっくり歴史の流れを掴めるもの、厳密に詳しく知れるものなど特徴が違うので、使い分けてみてください。

内容のつながりを意識しながら読むことで、流れを理解しやすくなります。

③ スキマ時間を活用する

移動や待ち時間など数分単位の空き時間は、目的を持って使えば学習量が大幅に増えます。

わずか数分でも積み重なると大きな学習量になるので軽視できません。

東大などの難関大学の学生の多くは、こうした細切れ時間を積み重ねて基礎知識を強化しているのです。

- 電車やバスでの通学時間:5~30分

- 授業の休憩時間や待機時間:5分

- トイレ:5~10分

- 入浴中:10分

- 食事中:15~20分

- ドライヤーの時間:5~10分

- 信号待ち:30秒

さっと開ける教材やスマホで学習できるコンテンツを準備したり、すぐに学習モードに入れる環境を整えておくことで継続しやすくなります。

通学時にはイヤホンで歴史の音声講義を流し、授業の合間には自作の単語カードをめくるなど、スキマ時間に合った学習法を見つけてみてください。

キツネさん

キツネさん

たった3~5分なら、やる気と関係なく取り組めますもんね。

④ 五感をフル活用して覚える

暗記を効率よく進めるには、視覚・聴覚・発声・手の動きなど複数の感覚を同時に使う方法が効果的です。

特に音読は、目で見て、声に出し、自分の声を耳で聞くことで脳への刺激が増えます。

さらに、書きながら読むと手の感覚も加わり、記憶の定着がより強化されます。

「歌」で覚えやすさアップ!

世界史の内容を歌にして覚える方法もアリです。

音読の効果に加え、リズムが加わるのでより覚えやすくなりますね。

YouTubeで「世界史 歌」で検索すると、たくさんの暗記ソングがヒットします。

ちなみに、福岡教育大学教授の森敏昭氏によれば「音読は短期的な記憶に有効」とのこと。

五感を使った勉強法は、特に試験直前の復習に向いています。

時間がないときこそ、効率よく覚えるために五感を活用しましょう。

キツネさん

キツネさん

音読や歌を活用して繰り返せば、長期記憶に移行させられそうですね。

音読は面倒でも取り入れるべきです。

⑤ 暗記カードを活用する

暗記カードは、短時間で知識を確認できる効率的な学習ツールです。

表に問題、裏に答えを書くことで、自分の理解度をその場でチェックできます。

また、持ち運びがしやすく、スキマ時間の活用にも適しています。

繰り返し使うことで記憶が定着しやすくなり、自分でカードを作る過程も復習になり一石二鳥です。

次のように自分なりのルールを作っておくと良いでしょう。

- 覚えている単語はカード化しない

- 忘れやすさで色分けして書く

- 語源を書き込む

また、次のように色分けするのも効率的に学ぶのに役立ちます。

- 赤:暗記すべき重要語句やキーワード

- 青:用語の説明や補足情報

- 緑:語源や背景など

最近ではスマホアプリもあるので、取り出せない場合はスマホなど用途に合わせて紙とアプリを使い分けるのがおすすめです。

コツは「超高速回転」で記憶に定着させる

暗記カードを使って覚える際は

- 音読しながら高速でカードをめくる

- 原則として裏面は見ない

(間違えと思ったら裏面の答えを確認する) - 覚えていないカードには印を付けておく

といったコツがあります。

高速で繰り返すことで、短時間に多くの復習が可能になり、記憶の定着に役立ちます。

⑥ 友達と一問一答

友達と交互に問題を出し合う「一問一答」は、記憶を定着させる方法として効果があります。

答えるだけでなく、相手に説明する過程で理解が深まり、知識が整理されやすくなるのです。

人に教えることは「プロテジェ効果」と呼ばれ、学習効率を高めることが知られています。

さらに、声に出して答えることで音読の効果も得られ、集中しやすくなるのです。

スキマ時間に気軽に取り組めるため、休み時間や通学中にも活用しやすいでしょう。

楽しみながら続けることで、暗記への苦手意識も薄れていくはずです。

参考:教えると学習が深まる!? プロテジェ効果を資格勉強に活かそう

⑦ 暗記ドア(ゲーミフィケーション)

暗記ドア(ゲーミフィケーション)とは、家のドアノブなど日常的に通る場所に問題と答えを書いたふせんを貼り、「答えられたら通過OK」というルールを自分に課す学習法です。

ゲーム感覚で取り組めるため、繰り返し学ぶことが苦になりにくく、記憶の定着にもつながります。

- ドアを通るときは問題に答える

- 30秒考えてもわからなかったら、答えを見る

- 答えがわかったら通過してOK

ドアを通る度に問題を思い出すことで、記憶に定着しやすくなります。

ドアノブだけでなく、天井や電気スイッチなど、目につきやすい場所でも活用できます。。

家の中でよく通る場所に貼って、何度も見るようにすればOKです。

このように勉強にゲームの要素を取り入れる方法はゲーミフィケーションと呼ばれています。

勉強を「ゲーム化」してしまうこと

- 友人と勝負する

- 協力しないと解けなくする

- レベルアップ式にして達成感を得られるようにする

モチベーションをアップさせるために有効な方法として、最近注目されています。

参考書籍:清水章弘『ゲーミフィケーション勉強法」2016 講談社 pp.98-99

⑧ マインドマップを作る

マインドマップは、中心にテーマを書き、そこから関連情報を枝分かれさせて可視化する学習法です。

世界史のように情報量が多く、因果関係や時代の流れが複雑な科目に特に有効です。

視覚的に整理することで、理解を深めながら記憶にも残りやすくなります。

復習時には全体の流れを短時間で把握できるため、効率的な確認にも適しています。

- ① 白紙の中心にテーマ(例:フランス革命)を書く

- ② そこから主要なトピック(人物、事件、年代など)を線で枝分かれさせる

- ③ 各枝に具体的な内容やキーワードを書き込む

- ④ 色分けやアイコンを使って関連性を明確にする

- ⑤ 空白があれば後から情報を追加し、更新し続ける

紙でもアプリでも作成できるため、自分に合った方法で取り組みましょう。

友達と分担してマインドマップを作り合うのも効率的に学ぶ方法として役立ちます。

参考:マインドマップの書き方・描き方「6つの法則」|マインドマップの学校

世界史の暗記方法に役立つおすすめ参考書とアプリ

世界史の学習には、自分のレベルや目的に合った参考書やアプリを選ぶことが重要です。

おすすめの参考書とアプリの活用法について、以下の通り解説します。

- 王道の参考書・問題集の選び方

- 一夜漬けに頼らないスケジュール管理法

- 暗記アプリ・スキマ時間活用アプリの紹介

参考にしつつ、自分にあった学習コンテンツを探してみてください。

王道の参考書・問題集の選び方

世界史の基礎を身につけるには、定評ある参考書や問題集を選ぶことが大切です。

解説のわかりやすさや図版の多さ、演習量など、自分の目的に合った教材を選ぶと学習効率が上がります。

特に初心者は基礎解説が丁寧なもの、中〜上級者は問題演習でアウトプット重視のものがおすすめです。

- 『ナビゲーター世界史(山川出版社)』:初心者向けで丁寧な解説が魅力

- 『実力をつける世界史100題(Z会)』:記述問題の演習に最適

- 『詳説世界史(山川出版社)』:教科書としても定評がある標準書

- 『世界史用語集(山川出版社)』:語句暗記に特化したサブ教材

- 『タテヨコ世界史(旺文社)』:時代別・地域別に知識を整理できる

また、資料集や図解付きのものを併用すると、視覚的理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。

それぞれ内容が最新の出題傾向に合っているかも確認しましょう。

一夜漬けに頼らないスケジュール管理法

世界史の暗記は、1回の学習では定着しづらく、計画的な復習を前提に組み立てることが重要です。

短期記憶から長期記憶に移すためには、繰り返しのタイミングを意識したスケジュールが不可欠です。

特に試験までの日数を逆算し、範囲を小分けにして計画的に進めることで、無理なく学習を継続できます。

- 「Googleカレンダー」:試験日から逆算して学習計画を設定できる

- 「Studyplus」:勉強時間や教科ごとの記録を可視化できるアプリ

- 「忘却曲線で暗記アプリ」:エビングハウスの理論に基づいた復習アプリ

- 「ポモドーロタイマー」:25分勉強+5分休憩で集中力を維持

こうしたツールを使って、復習のタイミングを自動で通知させると、習慣化しやすくなります。

暗記アプリ・スキマ時間活用アプリの紹介

スキマ時間を活かした学習には、暗記アプリの活用が非常に効果的です。

特に世界史のような知識量の多い科目では、短時間でも繰り返し確認できる環境が記憶の定着を助けます。

スマホがあればいつでも学習できるため、通学や待ち時間も無駄になりません。

音声読み上げ機能や画像付きカードがあるアプリを使うと、視覚や聴覚にも刺激を与えられます。

- Anki:自作のカードが使え、記憶に応じて出題頻度を調整

- Quizlet:画像や音声対応で、共有カードも豊富

これらのアプリを使えば、短時間でも効率的に暗記を進めることができます。

記憶力が低下する|世界史暗記にNGな行動

以下の方法は記憶力が低下するので避けましょう。

- 睡眠時間を削る

- 暗記量を決めない

- スケジュールを立てない

- まとめノートに時間をかけすぎる

それぞれ、詳しく解説します。

睡眠時間を削る

睡眠時間が不足すると、記憶の定着が妨げられます。

これは記憶を担う器官「海馬」が、睡眠中に情報を整理することが知られているためです。

- 目安は6時間の睡眠

- 90分の周期を意識すると睡眠の質が上がる

- 最低でも4時間30分は確保する

一夜漬けで徹夜する学習法は、記憶の定着を大きく妨げるため避けるべきです。

キツネさん

キツネさん

でも、明日まで覚えなければダメな時ってあるじゃないですか。どうしたらいいでしょうか?

そういうときは、暗記する範囲をあらかじめ決めておきましょう。

暗記量を決めない

テスト前日であれば、思い切って暗記する量・範囲を決めてしまいましょう。

前日に全てを一夜漬けで暗記しても、高得点は望めません。

覚える範囲を絞り、その部分を繰り返し復習するほうが記憶に定着しやすくなります。

決めた範囲は、音読やマインドマップを使って繰り返し復習しましょう。

キツネさん

キツネさん

あれもこれも…と手をつけて中途半端になるのが、最悪のパターンですね。

スケジュールを立てない

スケジュールがない状態で始めると、最初に「何を覚えるか」を考える必要が生じます。

その結果、思考や手が止まり、時間を無駄にしがちです。

まずは1日単位のざっくりとしたスケジュールを作り、内容に沿って動くことで集中力も維持しやすくなります。

TODOリストを作って優先順位を付け、それに従って進めることで「思考のムダ遣い」を防げます。

考える時間より行動の時間を優先させることが大切です。

まとめノートを作る

教科書の内容をノートにまとめること自体に意味はありますが、時間をかけすぎるとかえって非効率になります。

「書く」行為には時間がかかり、その間に目で読めば数倍の情報を処理できます。

暗記を目的とするなら、「読む」「話す」「思い出す」といったアウトプット中心の学習法に切り替える方が効果的です。

まとめノートは日常の授業内で完結させ、テスト直前は確認や反復に時間を充てるようにしましょう。

書くこと自体が目的になると、内容が頭に残らず、労力が無駄になりがちです。

まとめ|世界史は「流れ」と「繰り返し」で誰でも覚えられる!

本記事では、世界史が暗記しにくい原因と、効率的に覚えるための具体的な方法について解説しました。

全体の流れを把握し、語呂合わせや音読、マインドマップなどを活用することで、記憶の定着がスムーズになります。

一方で、睡眠を削ったり、まとめノート作りに時間をかけすぎたりするのは逆効果です。

自分に合った暗記法を選び、繰り返し実践することが世界史攻略のカギになります。

より根本的に記憶力そのものを鍛えたい方には、科学的アプローチを取り入れた「吉永式記憶術」も一つの選択肢です。

「もっと効率よく覚えられるようになりたい」と感じた方には、記憶力を高めるトレーニングの活用もおすすめです。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

講座の詳細や受講方法については、株式会社Wonder Educationの公式サイトをご覧ください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。