キツネさん

キツネさん

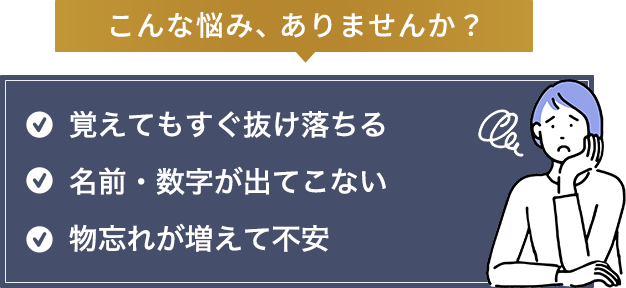

暗記が苦手でも、性格や能力のせいではなく、方法に原因があることが多いです。

正しい暗記法を知れば、誰でも記憶力を高めることが可能になります。

この記事では、暗記ができない理由を脳の仕組みからひも解き、具体的な改善法まで詳しく解説します。

学生から社会人まで、暗記に悩むすべての人が実践できる内容なので、成績や仕事の効率を上げたい人におすすめです。

最後まで読めば、あなたに合った暗記法がきっと見つかります。

「自分に自信が持てず、常に不安」

「人の顔と名前が覚えられない」

「資格試験に合格したい」

「英単語が全然覚えられない」

「本の内容をすぐ忘れる」

それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士

吉永 賢一

偏差値93

東京大学理科3類合格

IQ180を持つメンサ会員

講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導

記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師

書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ

暗記ができない人は意外と多い

暗記ができないと感じている人は少数派ではないので、暗記ができないと悩まなくても大丈夫ですよ。

明日のテスト終わったわ、社会と理科以外いつも通り取れたとしても普通に精神的に辛いから暗記できない。終わった。

— もす(一発芸の人) (@Mosutintin) February 21, 2022

やはり、ストレスを感じると暗記ができなくなるというのは事実のようです。

他教科の結果が気になってストレスを感じてしまうことも多いので、終わったテストは気にしないという気持ちの切り替えが大切です。

法令全部終わった。暗記できないのでひたすら問題集を解くターンに入ります

— まなっこ (@manaccoholic) February 21, 2022

実は問題集を解くのも、インプットしたことをアウトプットする作業なので、広義では暗記の一種ともいえます。

テキストを黙読することだけが暗記ではないですからね。

勉強してて、なかなか暗記できないから、ゴロで覚えようとしてるんだけど、肝心なゴロさえ覚えられないという🤣

もう、脳がポンコツ過ぎて😭暗記が良くできる薬が欲しい🙏

— Kaye 🐟Super Tuna🎣life with BTS🐾 (@kayzuuee) February 22, 2022

正しい暗記法を身につければ、誰でも暗記は可能です。

まずは「なぜ覚えられないのか」を知ることから始めましょう。

なぜ暗記ができない?代表的な6つの理由

「何度覚えてもすぐ忘れてしまう…」「集中して勉強しているのに成果が出ない…」と感じたことはありませんか?

実は、暗記がうまくいかないのにはいくつかの共通した原因があります。

- 集中力が低下している|睡眠・ストレスなど

- 完璧を目指しすぎている

- 暗記する量が多すぎる

- コツを知らずに暗記している

- 復習の頻度が少ない

- 環境が適していない

それぞれ順番に解説します。

① 集中力が低下している|睡眠・ストレスなど

集中力が低下していると、脳が情報をうまく処理できず、記憶に残りにくくなります。

睡眠不足やストレス、栄養バランスの乱れなどが集中力を奪う主な原因です。

特に睡眠は記憶の定着に深く関わっており、寝る前の復習と十分な睡眠が記憶効率を高めます。

まずは生活習慣を見直し、集中できるコンディションを整えることが大切です。

【集中力を下げる主な要因】

- 慢性的な睡眠不足により脳の働きが鈍る

- ストレスや不安の放置により注意力が散漫になる

- ジャンクフードや糖分過多など、栄養の偏りが脳機能に悪影響を与える

- スマホやSNSの使用時間が長く、集中力が断続的に途切れる

- 長時間座りっぱなしで血流が悪化し、脳が酸欠状態になる

これらの要因を一つずつ改善していくことで、集中力を取り戻し、暗記の効果も飛躍的に高まるでしょう。

② 完璧を目指しすぎている

最初から全てを完璧に覚えようとすると、かえって記憶の効率が落ちてしまいます。

細部にこだわりすぎることで、全体像の理解が進まず、結果として暗記の負担が増えてしまうのです。

まずはざっくりと理解し、何度も繰り返すことで徐々に記憶を深める方法が効果的です。

完璧主義を手放し、段階的な暗記を意識しましょう。

③ 暗記する量が多すぎる

一度に詰め込みすぎると、脳が情報を整理しきれず、記憶の定着が難しくなります。

特に短時間で大量の情報を処理しようとすると、記憶の混乱や忘却が起きやすくなります。

学習は小分けにして進めるのがポイントです。たとえば、「今日は英単語を20個だけ覚える」と目標を絞ることで、脳に負担をかけずに記憶しやすくなります。

また、内容ごとに休憩を挟む「分散学習」を取り入れることで、情報が整理されやすくなります。量よりも質を意識して、優先順位をつけて取り組むようにしましょう。

関連記事:アクティブリコールとは|効率をアップする話題の勉強法について紹介!

④ コツを知らずに暗記している

書き写すだけ・目で追うだけの学習では、記憶が残りにくいことがあります。暗記を定着させるには、五感を活かした工夫が鍵です。

暗記には「音読」「語呂合わせ」「図解化」など、記憶に残りやすくする工夫が効果的です。

視覚・聴覚・運動感覚など複数の感覚を使うと、脳が活性化しやすくなります。

自分に合った暗記法を見つけることが、記憶力を伸ばす近道です。

- 音読しながら覚えることで、耳からの記憶も強化される

- 語呂合わせで意味を持たせると、イメージしやすくなる

- 図や表を使って視覚的に整理することで、全体像がつかめる

- 体を動かしながら暗記することで、運動記憶を活用できる

- 問題形式にしてクイズ感覚で復習することで、楽しく続けられる

- 友人や家族に説明してアウトプットすると、理解がより深まる

これらの工夫を取り入れることで、ただの詰め込みではなく「使える記憶」に変えていくことが可能になります。

⑤ 復習の頻度が少ない

人間の脳は、時間の経過とともに情報を忘れるようにできています。

そのため、覚えたことも復習をしなければすぐに忘れてしまうのです。

エビングハウスの忘却曲線に基づいた「間隔を空けた復習」が非常に有効です。

学習後1日以内・1週間後・1か月後など、定期的な復習で記憶を長期間維持できます。

⑥ 環境が適していない

騒音やスマホの通知など、気が散る環境では記憶効率が大きく下がります。

また、暗すぎる部屋や姿勢の悪さも集中力を妨げ、学習の質を落としてしまいます。

勉強専用の空間を作ったり、タイマーで時間を区切って作業したりする工夫が効果的です。

最適な環境を整えることは、暗記効率を上げる大きな要因になります。

- スマホは別の部屋に置き、通知を完全にオフにする

- 明るく、自然光の入る場所で学習する

- 椅子と机の高さを見直し、姿勢が良くなるように調整する

- 周囲の音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズを活用する

- 学習に不要な物は机の上からすべて片付ける

- 勉強専用のスペースを決め、習慣化しやすくする

快適な学習環境は、集中力と記憶の定着を大きく左右します。できるところから整えるだけでも、効果を実感できるはずです。

暗記ができなくなるNG行動

「毎日頑張っているのに、全然覚えられない…」そんな悩みを抱えていませんか?

暗記の効率を下げるNG行動を無意識に繰り返していると、学習の成果が出づらくなります。

暗記ができなくなるNG行動は以下の通りです。

- 黙読だけで暗記している

- イライラする

- 同じ箇所ばかり勉強している

- 間違いを放置している

- 徹夜で詰め込んでいる

それぞれ順番に解説しますので、該当する項目があれば取り除けないか改善してみてください。

黙読だけで暗記している

文字を目で追うだけの黙読は、記憶の定着に向いていません。

人間の脳はアウトプットすることで記憶に定着しやすくなっています。

人の脳は、視覚だけでなく聴覚や身体の動きなど、複数の感覚を使うことで記憶に残りやすくなります。

「声に出す」「手を動かして書く」「歩きながら覚える」など、五感を活用した方法は、暗記の効率を高める手段といえるでしょう。

黙読だけに頼っていると、読んだつもりになって満足し、本質的な理解が不十分なまま進んでしまう恐れがあります。

読む際には、黙読よりも声に出して読むほうが記憶の定着に効果的とされています。

イライラする

感情が不安定になると、集中力が低下し、脳が情報を正しく処理できなくなります。

特にストレスを受けたときには、「コルチゾール」というホルモンが大量に分泌され、記憶を司る海馬の働きが弱まってしまうのです。

「覚えられない」「焦る」といった感情が積み重なると、さらにコルチゾールの分泌が増え、記憶力がますます低下する悪循環に陥ることもあるでしょう。

関連記事:ストレスは記憶力の大敵!脳との関係・記憶を回復させる対処法を解説

こうした状態を防ぐには、深呼吸やストレッチ、短時間の散歩などを取り入れ、心身の緊張をほぐすことが大切です。

音楽を聴いたり、軽く体を動かしたりするだけでも、脳が落ち着きやすくなり、記憶の定着に役立ちます。

キツネさん

キツネさん

イライラは記憶力の低下、集中力の低下を招くだけなので、思い切って休憩をとりリフレッシュしたほうが効率が上がります。

同じ箇所ばかり勉強している

苦手な箇所ばかりに集中すると、全体像の理解が進まず学習の効率が落ちてしまいます。

同じ内容ばかり学ぶと、飽きやすくなり、集中が切れやすくなるため、結果として効率が落ちてしまいます。

知識をバランスよく身につけるには、「全体→部分→全体」の流れを意識した復習が有効です。

常に全体を俯瞰しながら学ぶことで、効率的に学べるとともに、知識の定着と理解の深まりにつながります。

間違いを放置している

間違えた内容を復習せずに放置すると、同じミスを何度も繰り返す原因になります。

特にテストで間違えた問題は、記憶に残りやすい「学習のチャンス」です。

間違えた箇所をノートにまとめ直したり、自分なりの解説を書いたりすることで、正しい知識として上書きすることができます。

ミスを放置せずに活かすことが、効率的な暗記の鍵になります。

徹夜で詰め込んでいる

睡眠不足は、記憶の整理や定着を妨げ、学習の成果に悪影響を与える原因となります。

脳は眠っている間に情報を整理し、必要な内容を長期記憶として保存する仕組みを持っています。

徹夜での詰め込みは、翌日に記憶が定着せず、せっかくの努力が無駄になりやすいのです。

日中にしっかり学習し、夜に十分な休息を取ることが、効率的な暗記につながるのです。

関連記事:一夜漬けで暗記するコツ8選|前日でも点が取れる最速勉強法

暗記・記憶力に関するよくある悩み

覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。

それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。

無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。

今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!

暗記の仕組み|脳と記憶のメカニズム

暗記がうまくいかない原因は、脳の記憶メカニズムを理解していないことにあるかもしれません。

五感から入った情報は一度、短期記憶に保存されますが、何もせずに放置すると自然に消えていきます。

しかし、反復や関連付けによって情報が強化されれば、長期記憶へと移行しやすくなるのです。

ここでは、暗記を左右する脳と記憶のメカニズムについて解説します。

- 暗記できる人とできない人の違い

- 短期記憶と長期記憶の違い

- 暗記と年齢の関係性

暗記できる人とできない人の違いはある?

暗記が得意な人と苦手な人の違いは、脳の構造そのものではなく、記憶の扱い方や生活習慣の違いにあります。

すべての人に「海馬」という記憶をつかさどる器官が備わっており、方法と環境を整えれば暗記力は高められるのです。

違いの具体的なポイントは以下の通りです。暗記力の差は生まれ持った能力よりも「習慣」や「学習法」による影響が大きいことが分かります。

| 項目 | 暗記が得意な人 | 暗記が苦手な人 |

| 記憶の仕方 | 情報を整理し、関連付けて覚える | 丸暗記をしようとする傾向がある |

| 記憶との結びつけ | イメージや感情と結びつけて記憶する | 無関係なまま暗記を試みる |

| 学習法 | 繰り返し方に工夫がある | 単調に繰り返すだけで終わる |

| 生活習慣 | 睡眠や食事、ストレス管理が整っている | 生活が乱れがちで集中力が続かない |

| 環境づくり | 静かで集中できる場所を確保している | 周囲の刺激が多く、気が散りやすい |

こうした違いを把握することで、記憶の定着に必要な要素を意識的に取り入れることができます。

正しい学習習慣を築けば、誰でも暗記を得意分野に変えていくことが可能です。

参照:佐藤病院「海馬とは?」

短期記憶と長期記憶

記憶は「短期記憶」と「長期記憶」に分かれており、それぞれ異なる働きを担っています。

- 短期記憶:必要な情報を一時的に保持するメモのような機能

- 長期記憶:繰り返しや意味づけによって長期間保持される記憶

海馬が重要だと判断した情報だけが、短期記憶から長期記憶に移されます。

記憶を定着させるには、繰り返し学習したり、自分の体験や知識と結びつけることが効果的です。

声に出す、手で書く、感情を動かすなどの工夫を加えることで、脳は情報を「重要」と判断しやすくなります。

関連記事:生活に欠かせない短期記憶のメカニズムと鍛え方を徹底解説!

暗記と年齢(大人、子ども)の関係

年齢によって暗記が難しくなったと感じる人は多いですが、記憶力そのものが衰えているとは限りません。

実際、タフツ大学のアヤナ・K・トーマス博士による2011年の研究では、「年齢によって覚えられない」という先入観が記憶力低下の原因になると示されています。

子どもは新しい情報を吸収しやすい一方で、大人は経験や知識が豊富な分、記憶を関連付ける力があります。年齢に応じた学習法を選ぶことが重要です。

それでも、学習環境を見直したり、自分に合った記憶法を取り入れたりすることで、大人でも十分に記憶力を向上させることが可能です。

大切なのは年齢ではなく、どう学ぶかを意識し、自分なりの工夫を重ねる姿勢といえるでしょう。

参照:Reducing the Burden of Stereotype Threat Eliminates Age Differences in Memory Distortion

関連記事 : 子どもも大人もIQは上げられる!IQを高める方法や効果のある食べ物とは?

暗記ができるようになる方法

暗記力を高める鍵は、「継続できる方法を見つけること」です。

視覚・聴覚・感情などの感覚を活用し、繰り返しによって記憶を強化していきましょう。

- 毎日短時間でも繰り返す

- 自分に向いている暗記方法を探す

- 感情と紐付けてアウトプットする

- マンガやイラスト・動画で覚える

- 記憶術や語呂合わせを活用する

- 覚えた内容を頻繁に確認する

毎日短時間でも繰り返す

人の記憶は時間とともに薄れていきますが、毎日少しずつ繰り返すことで記憶が強化されます。

1日5分でも継続する習慣を持つことで、情報が長期記憶に移行しやすくなります。

一度に多く詰め込むよりも、短時間を積み重ねる方が効果的です。

反復は記憶の基本であり、日々の学習リズムを整える鍵となるでしょう。

自分に向いている暗記方法を探す

暗記にはさまざまなスタイルがあり、視覚・聴覚・書く動作など、人によって得意分野が異なります。

例えば、耳で聞いたほうが覚えやすい人もいれば、図解して視覚的に整理する方法が向いている場合もあります。

自分に合うやり方を試行錯誤しながら探すことによって、学習の効率は格段に上がっていくでしょう。

他人のやり方をそのまま取り入れるのではなく、自分の特性に合わせて工夫する姿勢が大切です。

関連記事:効率よく暗記する方法の決定版!「ラクして覚える」が最強

感情と紐付けてアウトプットする

記憶は感情と強く結びつくと言われており、楽しかった体験や驚いた出来事は忘れにくいものです。

学んだことを感情的な出来事や自分の経験と関連づけると、記憶への定着が格段に高まります。

都を移されて取り残されたウグイスが「寂しくて泣いている」様子をイメージする

上の例では「寂しい」という感情を紐付けることで、記憶の定着を促してくれます。

また、学んだ内容を誰かに話したり、自分の言葉でまとめたりするアウトプットも非常に有効です。

情報をただ覚えるのではなく、自分の中で意味づけすることが記憶のカギになります。

マンガやイラスト・動画で覚える

マンガやイラスト・動画は、情報を視覚的にインプットできるため、記憶に残りやすくなります。

暗記が苦手な人の多くは、情報をうまくイメージ化できていないことが原因と考えられます。

動画や図解は、構造や流れを直感的に理解でき、イメージ化の手間を省けるのが利点です。

たとえば「室町時代 アニメ解説」や「化学反応 図解」などのキーワードで検索すると見つけやすいです。

視覚教材をうまく活用すれば、効率よく暗記を進められるようになるでしょう。

関連記事:効率よく覚えるのにイメージ記憶が大切な理由|コツやトレーニング方法を紹介

記憶術や語呂合わせを活用する

覚えにくい語句や数字は、記憶術や語呂合わせを活用することで印象に残りやすくなります。

たとえば「鳴くよウグイス平安京(794)」のような定番の語呂や、「人並みにおごれや(1.732⋯)」といった年号暗記の語呂を使えば、情報がスッと頭に入りやすくなります。

暗記が苦手な人ほど、語呂やリズムを工夫することで、学習の負担を軽減できるかもしれません。

楽しみながら覚える習慣を持てば、記憶の定着率もぐっと高まっていくでしょう。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

覚えた内容を頻繁に確認する

「一度覚えたから大丈夫」と思っても、記憶は時間とともに薄れていきます。

エビングハウスの忘却曲線によると、復習のタイミングが記憶の定着に大きな影響を与えます。

そのため、学んだ内容はこまめに見返し、思い出す練習を重ねることが必要です。

自作のテストやクイズ形式にすると、記憶がより確かなものになります。

暗記ができない人のよくある質問

暗記ができない人のよくある質問について解説します。

暗記できないのは障害?性格?

暗記が苦手だからといって、必ずしも障害があるとは限りません。

性格的に集中しにくい傾向や、学習スタイルとの相性の問題であるケースも多いです。

一方、日常生活を贈るのに支障が出る注意欠如や学習障害が疑われる場合は、専門機関への相談も視野に入れておくと安心です。

中学生におすすめの暗記方法は?

中学生には、音読や語呂合わせ、イラストを使った視覚的な記憶法が効果的です。

特に歴史や理科などは、図解やストーリー形式にすることで、記憶が定着しやすくなります。

自分に合った方法を見つけることが、暗記力アップの第一歩といえるでしょう。

暗記に向いているアプリは?

暗記に使える代表的なアプリには「Anki」「Monoxer」「英単語アプリmikan」などがあります。

スキマ時間で反復練習ができるのが魅力で、データを自動で最適化してくれる点も便利です。

紙と併用することで、学習効率をさらに高めることができるでしょう。

暗記と睡眠の関係って?

睡眠中、脳はその日に学習した情報を整理・固定する働きを行っています。

とくに深い眠りであるノンレム睡眠中に記憶が強化されるため、夜更かしは逆効果となりやすいです。

効果的な暗記には、日中の学習と夜の良質な睡眠をセットで考えることが重要です。

関連記事 : 記憶力と睡眠の関係

まとめ|暗記できない原因を特定して改善しよう!

本記事では、暗記ができない主な原因と、効果的に暗記するための具体的な対策について解説しました。

完璧主義や詰め込みすぎ、誤った学習法、復習不足、環境の乱れなど、記憶に定着しづらくなる要因はさまざまです。

しかし、インプットとアウトプットの工夫や記憶術を活用すれば、誰でも記憶力を高めることは可能です。

「覚えられない」と悩む前に、まずは自分に合った方法で改善に取り組んでみましょう。

さらに記憶力を高めたい方には、「吉永式記憶術」を活用したトレーニングもおすすめです。科学的な手法に基づいており、誰でも習得できる実践的な内容が特徴です。

記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い学習サポートにより、記憶力の向上と目標達成をしっかりと後押ししています。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

興味のある方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。