キツネさん

キツネさん

神経衰弱は、記憶力と集中力が勝敗を分けるシンプルながら奥深いカードゲームです。

友達や家族との対戦で勝ちたい、子供に負けたくない、記憶力を鍛えたい——そんな方も多いでしょう。

実は、強い人はただの勘に頼っているわけではなく、「記憶術」や「戦略」を駆使しています。

本記事では、プロが実践する最強の記憶術「ストーリー法」を中心に、エリア分割法やペア記憶法などのテクニック、練習法、苦手克服のポイントを動画と合わせて徹底解説します。

「自分に自信が持てず、常に不安」

「人の顔と名前が覚えられない」

「資格試験に合格したい」

「英単語が全然覚えられない」

「本の内容をすぐ忘れる」

それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士

吉永 賢一

偏差値93

東京大学理科3類合格

IQ180を持つメンサ会員

講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導

記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師

書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ

神経衰弱で勝つための基本知識

神経衰弱は、単なる運試しではなく戦略性の高いゲームです。記憶力や集中力はもちろん、相手の動きや盤面の変化を読む観察力も重要になります。

ここでは、強い人と苦手な人の違い、そして勝利に直結する基本知識について解説します。

神経衰弱が強い人の特徴とは?

- 位置情報を優先的に覚える

- 複数のカードを同時に記憶する

- 相手のめくりも観察して情報を得る

- 安定したテンポでプレイする

強い人は、カードの数字やマークよりも「位置」で記憶するため、短期記憶への負荷が少なく効率的です。

さらに、自分のターンだけでなく相手の行動も観察し、情報を積み重ねています。

焦らず一定のリズムでめくることで記憶の再現率を高め、終盤でも安定して得点を重ねられるのが特徴です。

神経衰弱が苦手な人の特徴と原因

- 注意が散漫になりやすい

- 視覚情報の処理速度が遅い

- 焦りや緊張で判断ミスをする

- 加齢や脳機能低下による記憶力の低下

苦手な人は集中力が途切れやすく、めくったカードの情報を保持できない傾向があります。

加齢や注意欠如など医学的要因もあり得ますが、トレーニングや環境調整で改善可能です。

14組獲得すれば勝てる

神経衰弱で使用するトランプは52枚ですので、場には26組のペアがあるということになります。

26組のうち半分以上の14組を獲得すれば、必然的にあなたの勝利は確定します。つまり、全体の27%を覚えれば勝てるということです。

ちなみに、プレイヤー数は影響しません。

例えば、プレイヤー数が3人の場合、計算上では「26÷3=8.6667」で、9組獲得したプレイヤーが勝つことになります。

しかし、実際のプレイは3人が同じペースでペアを獲得していくわけではないので、勝利を確定するためには過半数のペアが必要です。

15枚目をめくれる順番が有利

先にもお伝えしたように、場には26組のペアがあります。

もし、仮にスタートから1組もペアを作れなかった場合でも、15枚目はほぼ間違いなく既出の数字が出てきます。

最初に15枚目を引ける順番を選べば、少なくとも1ペアは確定するので、ほかのプレイヤーよりも一歩リードした状態でのスタートです。

3人:3番目

4人:3番目

5人:5番目

6人:3番目

キツネさん

キツネさん

神経衰弱で勝つコツは「ストーリー法」にあり

神経衰弱は「記憶するゲーム」ですので、記憶術を駆使しなければ勝てないのは想像に難くないはずです。

場所法という記憶術を使う方もいますが、難易度が高くなりますので、初めての方でも比較的練習しやすいストーリー法から始めていきましょう。

ストーリー法とは

ストーリー法とは、覚えたい単語や数字などをストーリー(物語)として記憶していく方法です。

不規則な数字だけの羅列を覚えようとしても、少しの数字しか覚えられないうえに、長くは覚えていられません。

数字や単語をもとにして自分なりのストーリーを作っていくことが、多くの数字を覚えるコツです。

例えば「サングラス」「ランドセル」「アイロン」を覚える場合は「サングラスをしたランドセルがアイロンをかけている」といった具合にストーリーをイメージします。

思い描くストーリーは自由で、現実的ではないストーリーでも構いません。

キツネさん

キツネさん

神経衰弱に勝つコツをまずは動画でチェック!

※記憶術の専門家(プロ)が、神経衰弱で勝つためのコツを動画で解説しています。

ご覧いただいたように、神経衰弱で勝つためのコツは「ストーリー法」という記憶術を使いこなすことです。

では、動画の内容をもとに「ストーリー法」について詳しく解説していきましょう。

神経衰弱で勝つためのコツ|ストーリー法の実践方法

動画をご覧いただいたあなたなら、神経衰弱で勝つためのコツとして、ストーリー法が有効的なのはご理解いただけたことでしょう。

しかし、いきなり本番でストーリー法を実践しようとしても、思うようにできない人の方が多いはずです。

神経衰弱でストーリー法を実践するためには、4つのポイントを踏まえて練習しましょう。

- 数字からモノを連想する

- 並び順でストーリーをつくり覚える

- 左上から順番に思い出しめくっていく

- ゆっくり・正確に・丁寧にやる

ポイントをおさえて練習することが、早くストーリー法を身につけるコツです。

1. 数字からモノを連想する

まずは、数字から動物や人物、モノなどを連想する練習から始めましょう。

1なら「い」や「ひ」のように、語呂合わせの感覚で連想するのがコツです。

ほかの数字も、同じ要領でモノに変換していってください。

ただし、同じ数字に対して同じモノを連想するとカードの位置がわかりづらくなってしまうので注意が必要です。

ひとつの数字から複数のモノが連想できるように、引き出しを増やしていきましょう。

2. 並び順でストーリーをつくり覚える

横に並んだ数字で、連想したモノを使って左から順番にストーリーを作っていきます。

思い描くストーリーは深く考えすぎず、直感的に頭の中でイメージするのがコツです。

先にも述べたように、少しくらい現実離れしているほうがインパクトがあって覚えやすいです。

また、ストーリーの起点となる自分から見て左端のカードも、上から順番に語呂合わせやストーリーを作っておくことが神経衰弱で勝つためのコツと言えるでしょう。

3. 左上から順番に思い出しめくっていく

左上からストーリーを作って覚えていったので、左上から順番にカードをめくっていくことが、覚えたカードを思い出すコツです。

ルールがない練習であれば、覚えた順にめくったほうが楽に思い出せます。

1枚目を左上からめくっていくと全体のストーリーを崩さないので、2枚目を探すときにも思い出しやすくなります。

慣れてきたら1枚目もランダムでめくって、難易度を上げていくのもいいかもしれませんね。

キツネさん

キツネさん

4. ゆっくり・正確に・丁寧にやる

ありがたいことに神経衰弱のルールには時間制限がありません。

そもそもめくったカードをひとつずつ覚えていくので、焦らなくてもいいのが神経衰弱のいいところです。

少なくともストーリー法は

- 数字からモノを連想

- 連想したモノでストーリーを作る

という2つの行程が必要ですので、早くできるものではありません。

ゆっくりでいいので、1枚ずつ正確に、丁寧に覚えることを意識することが神経衰弱で勝つためのコツです。

焦れば焦るほど、集中力や記憶力は低下してしまいます。

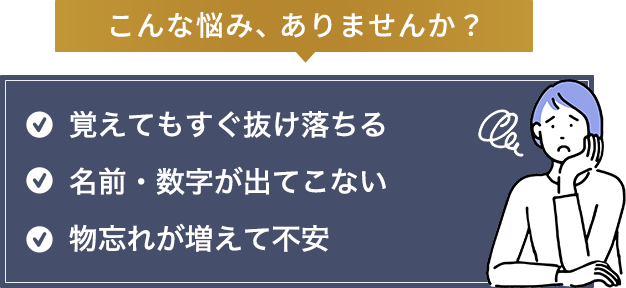

記憶力に関するよくある悩み

覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。

それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。

無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。

今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!

ストーリー法を本番で実践する場合の注意点

ストーリー法の練習を積んだからといって、そのまま本番にのぞんでも思い通りにはいきません。

本番でストーリー法を実践する前に、注意しておきたいポイントが2つあります。

- 練習のようにいっきに覚えることができない

- 枚数が少なくなると難しくなる

練習と本番は違うので、注意点をしっかりおさえておきましょう。

練習のようにいっきに覚えることができない

神経衰弱をやったことがある方なら誰でも知っていることですが、神経衰弱をスタートする段階では、全てのカードを裏向きにして並べます。

当然、練習のように表向きのカードを覚える時間はありません。

本番では、ゲームが進行して表を向いたカードから順番に覚えていくことになります。

めくられたカードの数字からモノを連想して、それらを組み合わせてストーリーを作るという作業を、新たなカードがめくられるたびに繰り返していかなければなりません。

枚数が少なくなると難しくなる

覚えるカードが増えていく序盤は、ストーリーを作り上げていくフェーズです。

しかし、当然ながらゲームが進むにつれてカードは減っていきます。

つまり、せっかく作ったストーリーが崩壊していくということです。

ストーリーから登場人物(モノ)が減っていくと、残ったカードで新たなストーリーを再構築しなければなりません。

キツネさん

キツネさん

神経衰弱で勝つコツ|ストーリー法以外の覚え方

ストーリー法は非常に強力な記憶術ですが、状況やプレイスタイルによっては他の方法の方が有効な場合もあります。

ここでは、カードの位置や特徴を効率的に記憶するための2つの代替テクニックを紹介します。

これらを組み合わせることで、ストーリー法が使いにくい場面でも安定した勝率を狙えます。

エリア分割法(盤面をゾーンに分けて覚える)

神経衰弱で使用するトランプはジョーカーを除いた52枚です。縦が4枚、横は13枚ですので、並べると広い面積になります。

しかも、本番では左から順番にめくっていくわけではないので、カードを数枚飛ばしで覚えていくことになります。

覚えたカードの間に裏向きのカードがたくさんあるほど、あとからストーリーに追加しなければならないカードも増えるので、ストーリー法の難易度も上がっていきます。

カードを覚えやすくするコツは、エリア分けです。

縦4枚×横3枚のエリアを3つと、縦4枚×横4枚のエリアを1つといったように、4つのエリアに分けて考えます。

さらに、最初のうちは1エリアだけに絞るのがコツです。

キツネさん

キツネさん

ペア記憶法(カードの絵柄と位置を直接結びつける)

- 絵柄と位置を直接リンクさせて覚える

- ペアごとに確実に記憶

- 覚える情報量が少なく済む

ペア記憶法は、数字や色の順番よりも「この絵柄はこの位置」と1対1で覚えるやり方です。

めくった瞬間に位置とペアの関係が直結するため、思い出すまでの時間が短縮されます。

序盤から確定ペアを積み重ねやすく、短期決戦やカード枚数が少ないゲームで特に効果を発揮します。

位置と絵柄を直接関連付けるシンプルさが強みです。

パターン認識法(同じ色や特徴でグループ化)

- 色や模様などの共通点で分類

- 似た特徴をまとめて記憶

- 大量のカードを整理しやすい

パターン認識法は、カードの色やデザイン、数字の形など、共通する特徴でグループ分けしながら記憶する方法です。

例えば赤系のカードだけ覚える、同じマークのカードをまとめるなど、情報を「分類」して管理します。

この方法は全カードを一度に覚えられない場合でも、特定パターンだけを優先して押さえることで得点チャンスを広げられます。

神経衰弱が苦手…克服のコツ

苦手意識がある場合でも、プレイ環境や進め方を工夫すれば少しずつ上達できます。

ここでは、特に効果的な2つのアプローチを紹介します。

ゆっくり・正確にプレイする

- 焦らず1枚ずつ確認

- 記憶する対象を明確に意識

- ミスを減らすことを優先

スピードより正確性を重視すると、記憶が安定しやすくなります。

また、めくる前に「何を覚えるのか」を意識するだけでも成果が変わります。

時間制限がない場合は、落ち着いて確認することで、余計な記憶の混乱を防ぐことも可能です。

最初は少ない枚数から始める

- 8〜12枚程度で練習

- 慣れたら枚数を増やす

- 成功体験を積み重ねる

最初から全カードでプレイすると情報量が多く、記憶負荷が高くなる可能性も。少ない枚数から始めると、集中すべき範囲が狭まり、成功しやすくなります。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

神経衰弱の効果とメリット

神経衰弱は単なる娯楽ゲームにとどまらず、脳機能を刺激し、記憶力や集中力の維持・向上に役立つとされます。

ここでは、具体的な効果と、その背景にある脳科学的なメリットを紹介します。

記憶力・集中力の向上

- カード位置の短期記憶を繰り返し刺激

- めくる順序や情報管理で集中力を養う

- 思い出す作業が脳の活性化につながる

神経衰弱では、カードをめくるたびに「どこに何があったか」を思い出す必要があります。このプロセスは短期記憶を集中的に使い、脳のワーキングメモリ機能を鍛える訓練にもなります。

さらに、相手の手番でも情報を保持し続けることで、集中力の維持がしやすくなるでしょう。

こうした記憶と注意の連動は、日常生活での「思い出す力」や注意の持続力にも良い影響をもたらすと考えられています。

認知症予防や脳トレ効果

- 脳の複数領域を同時に刺激

- 社会的交流が脳の健康維持に寄与

- 継続することで認知機能低下の抑制が期待

神経衰弱は、記憶・注意・空間認識といった複数の脳機能を同時に使うゲームです。

特に高齢者では、こうした複合的な認知刺激が認知症予防に役立つ可能性があると報告されています。

さらに、家族や友人と一緒に行えば社会的交流が増え、孤立による認知機能低下リスクを和らげる効果も期待できるでしょう。

年齢問わず楽しめる頭の体操

- 子どもから高齢者まで参加可能

- シンプルなルールで世代間交流に最適

- 遊びながら脳を活性化

神経衰弱はルールが簡単で特別な道具も不要なため、幅広い年齢層が同じ条件で楽しめます。

小さな子どもは記憶力や観察力を遊びながら伸ばせ、高齢者は脳トレや会話のきっかけになります。

家族イベントやレクリエーションとしても適しており、遊びの中で自然に脳の健康を促進できるのが大きな魅力です。

神経衰弱が苦手になる原因と病気との関係

神経衰弱が極端に苦手な場合、単なる不得意や経験不足にとどまらず、脳機能や注意力の状態が関わっているケースもあります。

- 注意欠如や集中力低下(ADHD傾向など)

- 視覚記憶力の低下(加齢や脳の老化)

- 認知機能の障害(軽度認知障害、認知症など)

- ストレスや疲労による一時的な記憶力低下

神経衰弱では、短時間でカードの位置を覚え、必要な場面で正確に思い出すことが求められます。注意機能が弱い場合、この情報処理がスムーズに進まず、配置を記憶してもすぐ忘れてしまうことが多いようです。さらに、加齢に伴う視覚記憶の衰えや、軽度認知障害(MCI)などの初期症状が関与するケースも確認されています。

こうした背景を理解しておくと、自分に合った改善策や医療相談の判断材料になります。

神経衰弱の練習ができるサイト

では、ここで神経衰弱の練習ができるサイトを2つご紹介いたします。

- ゲームのつぼ

- 防衛省 [JASDF] 航空自衛隊

練習とはいえ何度もトランプを並べるのは手間ですので、ネット上で練習できるサイトを有効活用して、神経衰弱で勝てるコツをつかんでください。

ゲームのつぼ

参照:ゲームのつぼ

シンプルな画面でわかりやすい神経衰弱です。

シンプルながらも、3段階のレベル設定(初級、中級、上級)ができるので、あなたのレベルに合わせて練習できます。

また、部屋番号を設定すればオンライン対戦も可能です。

しかも、コンピューターとの対戦だけでなく対人戦もできるので、手元にトランプがなくても家族や友人と神経衰弱がプレイできます。

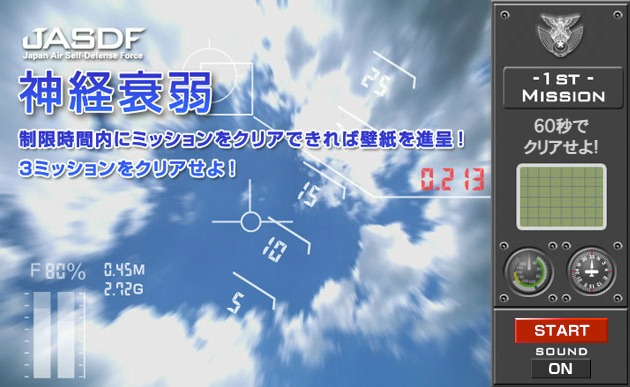

防衛省 [JASDF] 航空自衛隊

意外なところですが、航空自衛隊の公式サイトでも神経衰弱のゲームがプレイできます。

ただし、航空自衛隊だけに、トランプではなく航空機の画像を組み合わせていく神経衰弱です。

ストーリー法を用いた神経衰弱の攻略法は、数字をイメージとして記憶するのがコツですので、画像イメージを記憶する練習にオススメです。

まとめ|練習と記憶術で誰でも強くなれる

神経衰弱は、運に頼らず記憶術や戦略を組み合わせることで着実に上達できます。

- 盤面の情報を効率的に整理する

- 自分に合った記憶法(ストーリー法やエリア分割法など)を使う

- 焦らず、正確さを重視してプレイする

こうした意識を持って練習を続ければ、誰でも安定して勝てるようになります。

特に、短時間でも毎日カードに触れる習慣を作ると記憶力と集中力の両方が鍛えられます。

まずは無料の練習サイトやアプリを試し、日々の中で少しずつ実力を伸ばしていきましょう。そうした積み重ねが、ゲームでも日常生活でも「覚える力」を確実に強くしてくれます。

また、Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

短期間で成果を出したい方は、ぜひチェックしてみましょう。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。