キツネさん

キツネさん

「試験勉強や仕事の内容はできるだけ忘れたくない…!」

「そのためには長期記憶がカギだと聞いたけど本当かな?活用方法も知りたいな…」

本記事では、「長期記憶とは何か」から、その仕組み・種類・鍛え方までを心理学と脳科学の両面から解説。

さらに、エビングハウスの忘却曲線や視覚化テクニックなど、今日から実践できる5つの科学的メソッドもご紹介します。

「自分に自信が持てず、常に不安」

「人の顔と名前が覚えられない」

「資格試験に合格したい」

「英単語が全然覚えられない」

「本の内容をすぐ忘れる」

それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士

吉永 賢一

偏差値93

東京大学理科3類合格

IQ180を持つメンサ会員

講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導

記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師

書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ

長期記憶とは?【簡単な定義と全体像】

私たちが日常で経験したことや学んだ知識は、すべてが同じように脳に残るわけではありません。

そこで重要になるのが「長期記憶」です。これは長い期間にわたって情報を保持し、必要なときに思い出せる記憶の仕組みです。

まずは、長期記憶の概要や短期記憶との違い、そしてその容量や特性を理解することで、この後に学ぶ鍛え方や活用法がより効果的に身につきます。

長期記憶の概要

長期記憶とは、数時間から数十年、さらには一生にわたって保持される記憶のことです。

そして、その形成には反復や印象付けが欠かせません。具体的には、事実や出来事を覚える「陳述記憶」と、体で覚える技能や習慣の「非陳述記憶」に分かれます。

さらに、海馬が情報を一時的に整理し、それを大脳皮質に送ることで記憶が安定します。このように、長期記憶は学習や経験を後から取り出すための基盤となっているのです。

長期記憶の容量と特性

長期記憶は理論上ほぼ無限の容量を持ち、膨大な情報を保存できます。しかし、実際にはすべての情報が均等に残るわけではなく、重要度や感情の影響を大きく受けます。

例えば、感動的な出来事は長期間覚えている一方、関心の薄い情報は忘れやすくなります。また、忘却は必ずしも情報の消失ではなく、単に想起が困難になる場合もあります。

そして、特定のきっかけによって、長く思い出せなかった記憶が突然よみがえることもあるのです。

長期記憶を鍛えるメリット【日常・学習・仕事別】

長期記憶を鍛えることは、単に「物忘れを防ぐ」だけではありません。

むしろ、資格試験の合格率を高めたり、語学学習の効率を上げたり、仕事での情報処理スピードを向上させたりと、幅広い分野で成果を引き出します。

ここでは、日常・学習・仕事の3つの視点から、長期記憶の強化がもたらす具体的なメリットを見ていきましょう。

資格試験の合格率UP

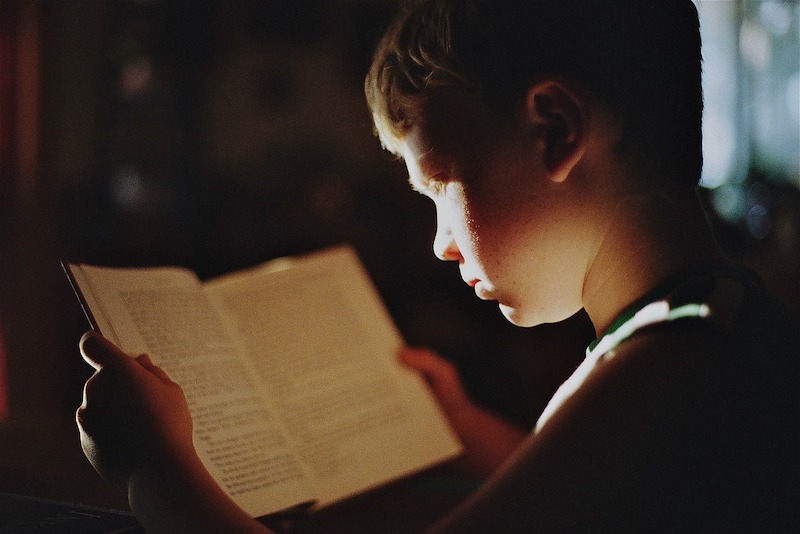

資格試験では、膨大な知識を正確に覚え、試験当日に思い出す力が必要です。そのため、長期記憶を強化すれば、学習した知識を試験本番まで保持しやすくなります。

特に、暗記科目の多い司法試験・医療系国家試験・語学検定などでは効果が顕著です。

さらに、長期記憶を意識した学習では「理解→記憶→反復」のサイクルが定着するため、短期間でも成果を出しやすくなります。結果として、勉強時間の短縮と合格率の向上を同時に実現できます。

語学学習の定着率向上

語学学習では、単語や文法だけでなく、発音や会話のパターンなど多様な情報を覚える必要があります。そして、これらは短期記憶のままではすぐに忘れてしまいます。

しかし、長期記憶に移行させることで、何度も思い出す必要が減り、自然に使えるレベルまで定着します。

例えば、日常会話で聞いたフレーズを瞬時に使えるのは、長期記憶に保存されているからです。

そのため、語学学習では「間隔反復」や「実践的使用」を組み合わせて長期記憶化することが効果的です。

仕事の情報処理スピード改善

ビジネスの現場では、新しい知識や業務手順を素早く覚え、必要な場面で瞬時に思い出す力が求められます。

長期記憶を鍛えることで、会議や商談での情報引き出しがスムーズになり、意思決定のスピードが向上します。さらに、過去の経験や成功事例をすぐに参照できるため、問題解決の精度も高まります。

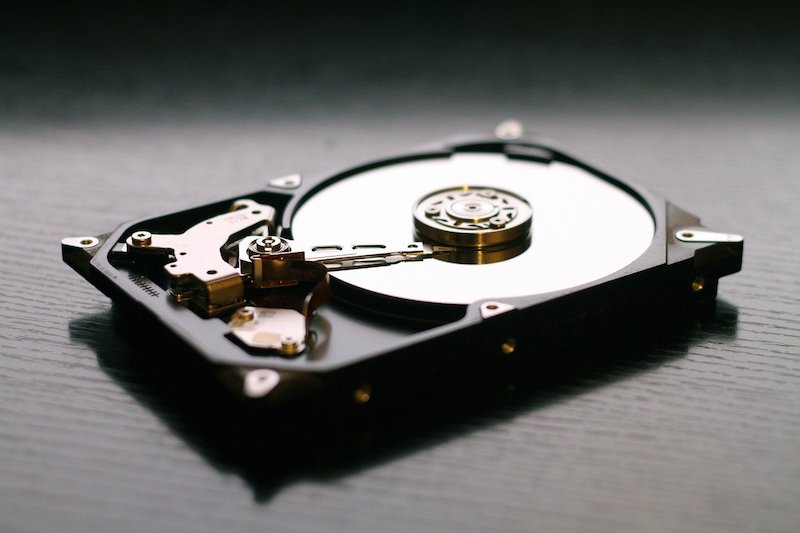

このように、長期記憶は仕事のパフォーマンスを底上げする「頭のデータベース」のような役割を果たします。

長期記憶の仕組みと脳の部位

長期記憶は、脳の特定部位と複数のプロセスが連携して作られます。

ここでは、記憶形成に重要な海馬と大脳皮質の働き、長期記憶の分類、そして記憶が定着するまでの流れを解説します。

海馬と大脳皮質の役割

海馬は、新しい情報を一時的に保持し、必要に応じて長期記憶へと変換するゲートのような役割を持ちます。そして、この情報は最終的に大脳皮質に保存され、長期間アクセス可能になります。

例えば、海馬は日々の出来事を整理して「これは重要」と判断し、大脳皮質に送り込みます。

一方、大脳皮質は保存庫のように記憶を保持し、必要なときに呼び出します。この協働関係が、効率的な記憶形成を支えています。

長期記憶の2分類(陳述・非陳述)

長期記憶は大きく「陳述記憶」と「非陳述記憶」に分かれます。

陳述記憶はさらに事実や知識を覚える「意味記憶」と、経験や出来事を覚える「エピソード記憶」に分類されます。

一方、非陳述記憶は、技能や習慣、条件反射のように言葉で説明しにくい記憶です。例えば、自転車の乗り方や楽器演奏の感覚は非陳述記憶に当たります。

この分類を理解すると、目的に合わせた記憶法を選びやすくなります。

記憶の4プロセス(記銘・保持・想起・忘却)

記憶は次の4つのプロセスを経て成立します。

-

記銘:新しい情報を覚える段階

-

保持:覚えた情報を維持する段階

-

想起:必要なときに思い出す段階

-

忘却:情報が取り出せなくなる段階

これらは順番に進むだけでなく、繰り返し復習することで「記銘→保持→想起」のサイクルが強化されます。

そして、忘却も完全な消失ではなく、後から再学習することで再び想起できる場合があります。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

長期記憶を鍛える5つの科学的メソッド

長期記憶は才能だけでなく、科学的に裏付けられた方法で鍛えることができます。

ここでは、暗記を助けるゴロ合わせから、脳の構造に着目した生活習慣の改善まで、日常に取り入れやすい5つのメソッドを紹介します。

ゴロ合わせ・ストーリーメソッド

ゴロ合わせやストーリーメソッドは、情報に意味や関連性を持たせて覚える手法です。

例えば、「1192(いい国)つくろう鎌倉幕府」のように数字と語呂を結びつければ、記憶が定着しやすくなります。また、覚えたい情報を物語形式に組み込むと、脳は物語全体を再生するように思い出せます。

これらの方法は、受験勉強や資格試験で特に有効で、短期間で大量の情報を整理できるのが特徴です。

関連記事 : 短時間で効率よく暗記する11の方法|暗記が苦手な人でも驚くほど覚えるコツ!

間隔反復法(忘却曲線の活用)

エビングハウスの忘却曲線によると、人は時間とともに急速に覚えたことを忘れていきます。

しかし、一定間隔で復習することで忘却のスピードを遅らせ、記憶を長期的に保持できます。

例えば、学習当日→翌日→3日後→1週間後→1か月後と復習するスケジュールを組むと効果的です。

この方法は語学学習や試験対策だけでなく、ビジネス研修でも活用されています。

視覚化テクニック(絵コンテ・マインドマップ)

情報を視覚的に整理すると、脳はより効率的に記憶を処理します。

絵コンテ法では、覚えたい内容をイラストや図で表現し、視覚イメージとして脳に刻み込みます。

一方、マインドマップは中心のテーマから関連情報を枝分かれさせて描き、全体構造を一目で把握できるようにします。

これにより、複雑な情報も関連性を持って記憶でき、想起もスムーズになります。

海馬を活性化する生活習慣(運動・睡眠・食事・ストレス管理)

脳の記憶中枢である海馬は、日々の生活習慣によって機能が左右されます。

特に有効なのは以下の4つです。

-

運動:有酸素運動が脳血流を改善し、神経細胞の成長を促進

-

睡眠:深い睡眠中に記憶が整理・固定される

-

食事:オメガ3脂肪酸やビタミンB群が神経伝達をサポート

-

ストレス管理:慢性的なストレスは海馬を萎縮させるため、瞑想や休養が有効

吉永式記憶術の特徴

吉永式記憶術は、脳科学と心理学を融合させた実践型の記憶法です。

特徴は、短期間で長期記憶に定着させる独自の復習サイクルと、情報を視覚化・意味づけする手法の組み合わせにあります。

また、資格試験や語学学習など多様な分野で効果が実証されており、受講者の中には短期間で大幅な得点アップを実現した事例もあります。

教材や講座は初心者でも取り組みやすく設計されています。

記憶力に関するよくある悩み

覚えたはずなのに、すぐ忘れてしまう…。

それは才能ではなく、覚え方を知らないだけかもしれません。

無料動画で、記憶力を高める具体的な方法をサクッと確認。

今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!

長期記憶と短期記憶・作業記憶の違い

記憶には長期記憶のほか、短期記憶や作業記憶といった種類があります。それぞれ役割や保持時間が異なり、私たちの日常の情報処理を支えています。

ここでは、短期記憶と作業記憶の特徴を整理し、長期記憶との違いを明確にします。

短期記憶との違い

一方で、短期記憶は数秒から数十秒程度しか情報を保持できず、容量も限られています。そのため、一度聞いただけの電話番号はすぐに忘れてしまいます。

しかし、繰り返し使ったり、強い印象を伴ったりすると、その情報は短期記憶から長期記憶へと移行します。

つまり、短期記憶は長期記憶の入口であり、両者の違いを理解することが、効率的な記憶法を実践するための第一歩となるのです。

作業記憶(ワーキングメモリー)とは

作業記憶は、短期記憶と似ていますが、単に情報を保持するだけでなく、それを操作・加工する機能も持っています。

例えば、暗算をする際には、一時的に数字を覚えながら計算を進める必要があります。このとき使われているのが作業記憶です。

また、作業記憶は問題解決や読解など、複雑な思考活動に不可欠です。ただし、情報の保持時間は短期記憶同様に短く、集中力や注意力の影響を受けやすい特徴があります。

関連記事 : 話題のワーキングメモリって?トレーニング方法や脳のはたらきも解説

長期記憶を阻害するNG習慣

どれだけ効果的な記憶法を実践しても、日常の習慣が脳の働きを妨げていては成果は出にくくなります。

ここでは、長期記憶の形成や保持を阻害する代表的な3つの習慣と、その理由を解説します。

睡眠不足

睡眠は記憶の固定化に欠かせません。特に深いノンレム睡眠の時間帯に、海馬で整理された情報が大脳皮質へと移され、長期記憶として定着します。

しかし、睡眠時間が不足するとこのプロセスが不完全になり、覚えた内容が短期間で失われやすくなります。

また、慢性的な睡眠不足は集中力や注意力も低下させるため、学習効率全体が悪化します。十分な睡眠は、記憶力向上の土台と言えるのです。

関連記事 : 記憶力と睡眠の関係

マルチタスク過多

同時に複数の作業をこなそうとすると、脳は注意資源を分散させてしまいます。その結果、情報が短期記憶から長期記憶へと移行しにくくなります。

例えば、勉強中にスマートフォンの通知を頻繁にチェックしていると、学習内容が記憶に残りにくくなります。また、マルチタスクはストレスを増やし、海馬の働きを低下させることも報告されています。

集中して1つの作業に取り組むことが、記憶定着の近道です。

参照 : 東北大学加齢医学研究所「ストレスと記憶」

栄養不足

脳はエネルギーと栄養素を大量に消費します。

特に、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は神経細胞の膜構造を保ち、ビタミンB群は神経伝達物質の生成を助けます。これらが不足すると、神経の働きが鈍り、記憶力も低下します。

また、過度な糖質制限や偏った食事は、脳のエネルギー源であるブドウ糖不足を招き、集中力や思考力の低下を引き起こします。バランスの取れた食事は、長期記憶の維持に不可欠です。

参照 : 農林水産省「オメガ3脂肪酸と脳の健康」

関連記事 : 物忘れがひどくなる食べ物をチェック!認知症リスク要因を改善

H2 長期記憶に関するFAQ

ここでは、長期記憶に関して多く寄せられる疑問をまとめました。

容量や個人差、加齢による影響など、知っておくと学習や生活に役立つ情報をQ&A形式で解説します。

長期記憶の容量は無限?

長期記憶の容量は理論上ほぼ無限と考えられています。脳は約1,000億個の神経細胞(ニューロン)を持ち、それぞれが数千のシナプスでつながっており、膨大な情報を保存できます。

しかし、実際には全ての情報が保持されるわけではありません。重要度や感情的インパクトの強い情報が優先的に定着し、不要と判断された情報は忘却されます。

したがって、「容量が足りない」というよりも、「保持の優先順位」が記憶量を左右するといえます。

長期記憶が得意な人の特徴は?

長期記憶が得意な人にはいくつかの共通点があります。

まず、情報を意味づけして覚える習慣があること。そして、定期的な復習や実践を通じて記憶を強化していることです。

また、十分な睡眠を確保し、運動やバランスの取れた食事で脳の健康を保っている人も多いです。さらに、好奇心が旺盛で新しい知識を積極的に取り入れる姿勢も記憶力を高める要因です。

これらは努力と習慣によって誰でも身につけられます。

記憶力は年齢で衰える?

記憶力は加齢により一部の機能が低下する傾向があります。特に新しい情報を覚えるスピードや処理速度は年齢とともに遅くなります。

しかし、既に長期記憶として蓄積された知識やスキルは比較的保たれやすく、むしろ経験に基づく判断力は高まります。

また、脳は可塑性を持ち、適切なトレーニングや生活習慣の改善によって機能低下を防ぐことが可能です。

関連記事 : 50代の記憶力低下を防止する方法!記憶力のトレーニングと習慣の改善策

まとめ&今すぐできるアクション

長期記憶は、学習や仕事の成果だけでなく、日常生活の質にも大きく影響します。この記事では、長期記憶の仕組みや鍛え方、阻害要因までを解説しました。

最後に、今日から実践できる行動ステップをまとめます。

-

復習スケジュールを作る

エビングハウスの忘却曲線を意識し、1日後・3日後・1週間後の復習を習慣化しましょう。 -

生活習慣を整える

7時間以上の睡眠、週3回の有酸素運動、脳に良い栄養素の摂取を意識します。 -

意味づけして覚える

ゴロ合わせやストーリーメソッドで、情報を関連づけながら記憶します。

こうした小さな積み重ねが、数か月後には大きな成果となって現れます。

そして、より効率的に長期記憶を鍛えたい方は、脳科学に基づくトレーニング法を体系的に学べる吉永式記憶術の活用もおすすめです。

すでに多くの学習者が短期間で成果を実感しており、あなたの記憶力向上にも大きく役立つはずです。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

吉永式記憶術の口コミ・評判

吉永式記憶術は多くの方からお喜びの声を頂いております。

その声の一部をご紹介します。

何百回書いても覚えられなかった漢字もスラスラ書けるように!

記憶の定着方法を教えて頂いたので、ITパスポートの勉強もスムーズになりました!

引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績

元々記憶することや勉強することが苦手だったのですが、覚え方が分かったので、仕事上の能力も向上しました。

具体的には、要点をまとめてわかりやすい文章が書けるようになりました!

引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績

吉永式記憶術を取り入れて、1年かかって記憶していたものが1週間程度で覚えられるようになりました。

記憶力が上がり資格にも挑戦してみようと思えるようになりました!

引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。