キツネさん

キツネさん

「数学の勉強法」について調べてみると、多くの人が以下2つの意見に遭遇するのではないでしょうか。

- 数学は「暗記するべき」

- 数学は「暗記してはいけない」

どっちを信じればいいの?と混乱してしまいがちですが、それぞれの主張を正しく理解することで、その真意が見えてきます。

今回はそんな「数学は暗記なのか?それとも理解なのか?」という問いに答え、成績を上げるための正しい勉強法を紹介します。

数学の勉強法に迷っている人や、成績を上げたい人は、こちらの記事をぜひ参考にしてみてください。

もくじ

数学は暗記?理解?【最初に知るべき本質】

「数学は暗記」と言われがちですが、本質は理解にあります。

ただし、理解だけでは太刀打ちできない場面もあり、記憶も重要な要素です。

ここでは、数学における「暗記と理解」の関係について詳しく解説します。

考える力と覚える力のバランスを見直したい方に役立つ内容です。

- 「数学は暗記」に対するよくある誤解

- 公式や解き方の「丸暗記」とは異なる

- 数学の暗記に「理解」は必須

- 根本から考えて解ける人は暗記の必要なし

それぞれ順番に解説します。

「数学は暗記」に対するよくある誤解

「数学=暗記教科」と捉えるのは誤解です。

確かに公式や定理を覚える必要はありますが、それがすべてではありません。

本質を理解しないまま丸暗記に頼ってしまうと、少し変化した問題に対応できなくなります。

数学に関しては、以下のような誤解が多く見られます。

- 問題は解き方を覚えれば誰でも解ける

- 公式さえ丸暗記していれば得点できる

- 計算手順を真似すれば理解しなくても大丈夫

- 解法パターンはすべて決まっていて例外はない

- 数学は「ひらめき」や「才能」がないと無理

これらは、数学を一面的にとらえた見方です。

理解を深めていくことで初めて、柔軟に使える力や思考力が身につきます。

数学は、暗記ではなく「考える力」を育てる教科であることを忘れてはいけません。

公式や解き方の「丸暗記」とは異なる

今回紹介する数学の勉強法における「暗記」は「丸暗記」とは異なります。

- 暗記:「Aの答えがBである」事実を導き方や理由を含めて覚えること

- 丸暗記:「Aの答えがBである」という事実だけを覚えること

これは数学だけに限った話ではありませんが「丸暗記」だけではなかなか実力がつきません。

例えば、二次方程式の解の公式も、平方完成の流れを理解すれば忘れても再構築できます。

そういった理解を伴った暗記は、記憶の保持期間も長くなるでしょう。

「数学を暗記する勉強法」における暗記は「丸暗記」とは異なることを、まずは理解しておきましょう。

参照:慶大塾 暗記法 CASE8 暗記は1日10分を毎日継続!(看護医療学部)

数学の暗記に「理解」は必須

数学において記憶は必要ですが、それを支えるのが「理解」です。

ただ暗記するだけでは、条件が少し変わるだけで手が止まってしまいます。

理解していると、応用や応変な対応ができるため、問題の本質に迫ることが可能になります。

数学で必要とされる「理解」は、具体的には次のような内容です。

- 公式がどのような考え方で導かれているか(成り立ち)

- その公式がどのような場面で使えるか(適用条件)

- 似た問題と何が違うか(問題構造の見分け方)

- なぜその手順で解くのか(計算の意味や目的)

- グラフや図と結びつけて、視覚的に捉える(直感的理解)

このように、単に表面的な操作ではなく、背景にある「なぜ?」を追求する姿勢が重要です。

理解を伴った学習こそが、記憶の定着と応用力の土台になります。

根本から考えて解ける人は暗記の必要なし

数学における暗記は、すべての人に必須の勉強法とは限りません。

例えば、解き方を覚えなくても解ける人は、暗記は必ずしも必要でははないでしょう。

一方で、数学が苦手で、考えても解き方が浮かばない人には有効とされています。

暗記による学習は必須ではなく、あくまで一つの選択肢です。自分に合うか試してみることをおすすめします。

結論|数学で暗記すべき範囲とバランスの取り方

数学を暗記中心で進めると、理解が浅くなり成績が伸び悩む原因になります。

一方で、まったく暗記しない姿勢も非効率です。

ここでは、以下について順番に解説します。

- 公式は「導出×使い方」セットで暗記

- よく出るパターン問題は「意味ごと暗記」

- 答えの暗記はNG/思考ログの暗記はOK

それぞれ順番に解説します。

公式は「導出×使い方」セットで暗記

数学の公式はただ覚えるだけでは不十分です。

導出過程を理解することで、公式の背景にあるロジックが見えてきます。

また、具体的にどんな場面で使うのかを知っておくことで、問題に直面したときに自然と使えるようになります。

このように「なぜそうなるか」と「どのように使うか」の両方を意識して覚えることで、応用力が身につきやすくなります。

結果的に、計算や証明問題(例えば因数分解や三角比の証明など)にも柔軟に対応できるようになるでしょう。

よく出るパターン問題は「意味ごと暗記」

頻出の問題パターンは、その構造と意味を理解しながら覚えるのが効果的です。

例えば、「この問題は二次関数の最大値の応用である」といったように、問題の背景や意図を読み取る意識を持つと、ただの丸暗記よりも深い理解が得られます。

その上で、使う手順や流れを記憶すると、類題にもスムーズに対応できるようになります。

意味を伴った暗記は、テスト本番でも思い出しやすく、応用もしやすい点が大きなメリットです。

答えの暗記はNG/思考ログの暗記はOK

数学の暗記で、答えだけを覚えても新しい問題に応用できません。

むしろ大切なのは「どう考えて解いたか」という思考のプロセスです。

たとえば、なぜその公式を選び、どのように数値を代入したのかといった過程を意識して記憶することが重要です。

この「思考ログ」のような暗記方法を実践することで、応用力や初見問題への対応力が大きく変わってきます。

応用力や初見問題への対応力が大きく変わり、模試や定期テストで5〜10点以上伸びるケースもあります。

成績が上がる数学の暗記方法

数学を暗記で攻略するには、ただ覚えるだけでなく、理解と演習を組み合わせることが重要です。

公式や定理の意味を理解したうえで、繰り返し使うことで自然と知識が定着していきます。

- 例題の解法パターンを「理解」する

- 公式や定理の使いどころを「暗記」する

- 類題を解いて定着させる

それぞれ順番に解説します。

① 例題の解法パターンを「理解」する

例題は、問題の解き方を学ぶうえで非常に重要な素材です。

丸暗記ではなく、なぜその解法になるのかを理解しながら進めることで、応用問題にも対応できる力がついてきます。

特に重要なのは、計算の順序や途中の変形が持つ意味を見落とさないことです。

問題と解答を見たうえで、以下のような観点から理解を深めることが効果的です。

- なぜその公式を使うのか(選んだ理由)

- どのように式を変形しているのか(変形の意味)

- 問題の構造や条件に注目する(その数式を使うヒントはないか)

- 図やグラフがある場合は、視覚的にとらえる(イメージで理解)

このような意識を持って取り組むことで、例題が単なるパターンではなく「考え方のモデル」として身につきます。

結果として、他の問題にも応用しやすくなります。

いきなり数式を暗記せず、まずは簡単でも良いので「なぜこの式になるのか?」を考える習慣を付けてみませんか。

② 公式や定理の使いどころを「暗記」する

「なぜその解法になるのか」が理解できたら、自力で解けるように解法の流れを「暗記」していきます。

- 解法とセットで覚える(なぜその公式を使うか)

- 典型的な問題で何度も使って定着させる

- 適用条件を言葉で説明できるようにする

- 間違った使い方やミスしやすい点を確認する

- ノートに図や例を使って視覚的に整理する

これらの方法を取り入れれば、知識が単なる記憶ではなく「使える知識」へと変わっていきます。

ここで、人に教えたり解放ノート作りをすることで、記憶への定着が進みます。

実際の問題に取り組む中で繰り返し活用し、自然に引き出せるように練習することが大切です。

暗記と理解が噛み合えば、得点力は確実に伸びていきます。

関連記事:今日からできる暗記ノートの作り方【中学生から社会人まで使えます】

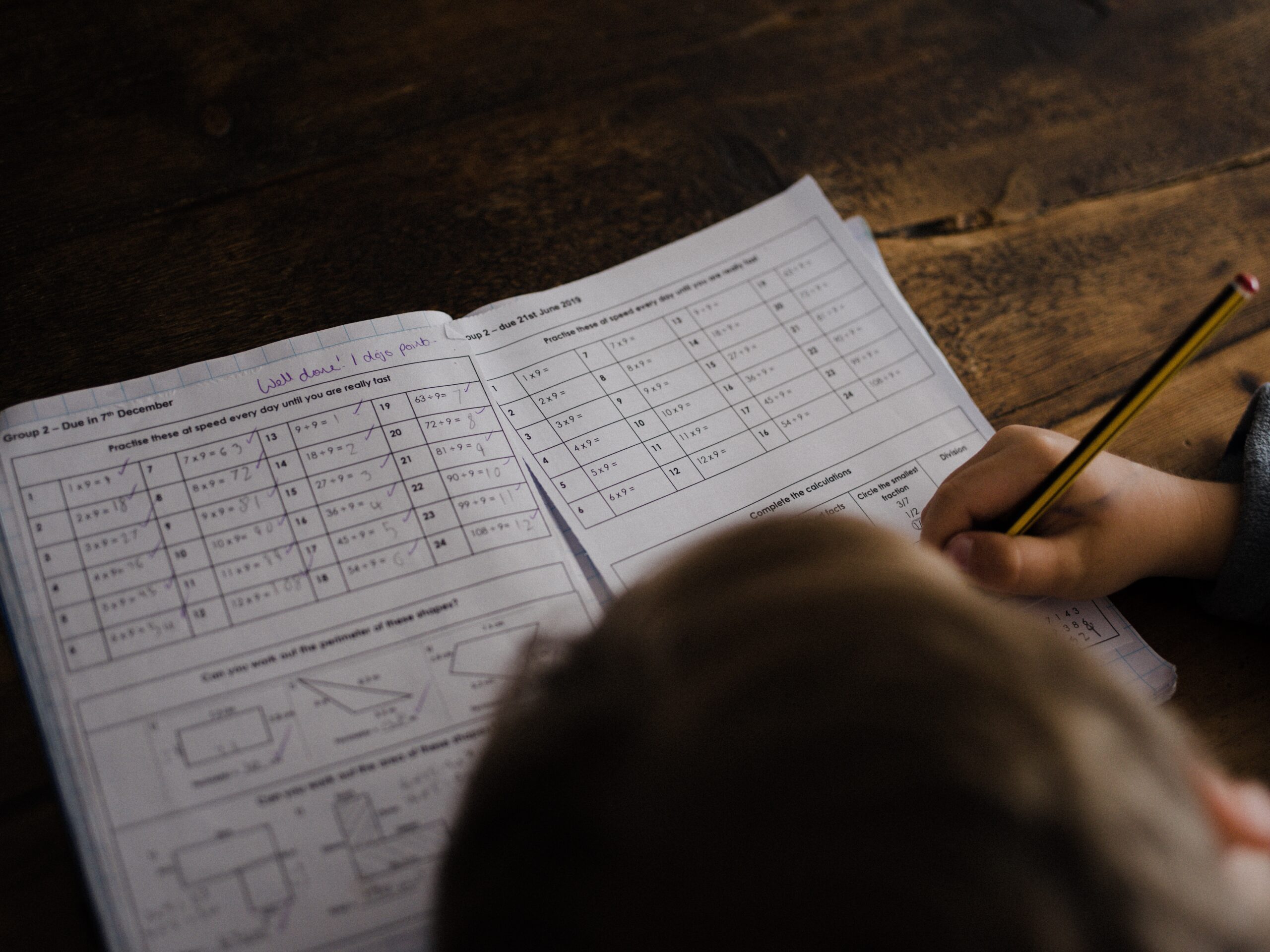

③ 類題を解いて定着させる

「数学の暗記で覚えた」と感じたら、問題集などの類題を解いて実際に演習してみましょう。

できるだけ数字だけが変わった問題ではなく、問題文の表現や問われ方が異なる類題を選ぶのが理想的です。

もしも解けなかったら覚えた問題とどこが違うのか、どの部分がわからなかったのかを中心に復習しましょう。

関連記事:テストの前日に一夜漬けで暗記する方法!1日で効率よく暗記するコツ

数学を暗記して成績を伸ばすコツ

解けないときは理由を含めて質問する

キツネさん

キツネさん

「そもそも解き方が理解できない」そんな時の対処法はある?

解き方の理解でつまづいたときは、誰かに質問して教えてもらうのが効果的です。

特に数学は「5分考えてわからなかったら質問する」など、ルールを決めておくと学習効率が上がります。

また、質問や解説を受けるときは、後で自力でも解けるように「使った公式」「どこでつまずいたか」などをメモしておきましょう。

複数のパターンの問題で出題傾向を把握する

残念ながら、暗記した解き方と全く同じ問題が受験でも出題される可能性は低いでしょう。

ただし、引き出しが多いほど、初見の問題にもさまざまなアプローチができ、答えに辿り着きやすくなります。

- 暗記した解法を組み合わせる

- 思いついた方法を一つひとつ試す

本番、初見の問題に対して試行錯誤ができるよう、テストや受験に向けて多様な問題を繰り返し解いて、考え方を頭に入れておくことが大切です。

毎回の演習問題で「理解+暗記」をテストする

暗記を終えて類題を解くときには「理解して覚えているか」を確認する意識を持つようにしましょう。

理解したつもりでも実際には丸暗記になっていることがあります。

暗記の意味を誤解したり、方法を間違えたことで受験に失敗した例も珍しくありません。

問題集や模試の過去問を使い、暗記した解法や考え方で解けるかを確認してみましょう。

「数学は暗記するな」否定的意見がある理由

キツネさん

キツネさん

暗記を取り入れた数学の勉強法については理解できたよ。だけど「暗記数学はダメ!」って意見があるのはどうして?

東大などの名門大学に合格した人が推奨することも多い「暗記数学」ですが、否定的な意見があるのも事実です。

ここでは「数学は暗記するな」と言われる理由について考察します。

暗記の定義が誤解されやすいから

「数学は暗記するな」という意見の多くは、暗記=丸暗記だと捉えていることが多いです。

丸暗記を重ねても、数学の成績は上がりにくいのが現実です。

しかしここまで説明したとおり、数学において効果があるのは「理解を伴う暗記」です。

このように、暗記に対する理解不足が「数学は暗記するな」という意見の背景にあると言えます。

本質的な理解につながらないから

解法を暗記しても数学の本質的な理解につながらないというのは、暗記学習に対するよくある指摘です。

ただし、数学の本質は非常に奥深く、中学・高校の範囲で完全に理解することは難しいと言われています。

実際、多くの学校では理屈を深く学ばないまま学習が進むことも少なくありません。

- なぜ「1+1=2」なのか

- なぜ「-(マイナス)」どうしをかければプラスになるのか

また、理解を伴った暗記なら、数学的思考力も十分に育つ可能性があります。

本質的な数学を深く学びたい場合は、大学で専門的に学ぶのが適しています。

数学の暗記にありがちな失敗例

数学の暗記は有効な手法の一つですが、やり方を間違えると逆効果になってしまいます。

特に理解を伴わない暗記や、考えることを放棄した詰め込みは、応用力を奪い学習効率を下げる原因になります。

よくある失敗パターンは以下の通り。

- 解法だけを丸暗記して応用が効かない

- 問題の答えそのものを覚えてしまう

- 思考せずに暗記を詰め込む

- 公式の証明を軽視して丸暗記

- 暗記偏重で計算力・思考力が育たない

それぞれ順番に解説します。

① 解法だけを丸暗記して応用が効かない

問題の解法を暗記するだけでは、少し条件が変わっただけで対応できなくなります。

応用力をつけるには、なぜその手順になるのかを理解しておくことが必要です。

表面的な手順の記憶に頼るだけでは、類題や初見の問題に太刀打ちできません。

「なぜこの順序で解くのか」という理由まで押さえておくことで、柔軟な対応が可能になります。

② 問題の答えそのものを覚えてしまう

答えを数学の暗記として覚えるだけでは、本番で少し形の違う問題が出た際にまったく役に立ちません。

暗記するなら「考え方」や「条件の読み取り方」を覚えるべきです。

正解を暗記する勉強法は、知識の再現ではなく単なる記憶のトレースに過ぎません。

答えではなくプロセスを重視する姿勢が、得点力の安定につながります。

③ 思考せずに暗記を詰め込む

考えることを省いて、数学の暗記としてただ覚えるだけの学習は、効率が悪く身につきにくい特徴があります。

思考停止で詰め込むほど、定着せず応用力も育ちません。

なぜその解法を使うのか、他の方法はないのかと自問することで、理解が深まっていきます。

難しいと感じるのであれば、教科書や参考書を自分のレベルにあったものに変えて、少しづつ理解を深めることです。

暗記は思考の代替ではなく、補助的な手段として活用すべきです。

④ 公式の証明を軽視して丸暗記

数学の暗記として公式の意味や成り立ちを理解せずに覚えると、忘れやすく応用が利きません。

例えば、二次方程式の解の公式「x = {-b ± √(b²-4ac)} / 2a」だけを丸暗記していると、途中で忘れたときに使えなくなってしまいます。

しかし、これが平方完成の手順から導き出されたものであると理解していれば、忘れても自分で導き出すことが可能です。

証明を学ぶことで「なぜこの形になるのか」「どんな場面で使えるのか」がわかり、記憶にも深く刻まれます。

本質をつかむには、丸暗記に頼らず、背景にある理由や仕組みに注目する姿勢が欠かせません。

⑤ 暗記偏重で計算力・思考力が育たない

数学の暗記だけに頼ってしまうと、計算力や思考力といった数学の根本的な力が身につきません。

答えを知っている前提で進める学習では、問題の読み取りや試行錯誤の力が育たなくなります。

そのため、同じ問題集を何度も解くだけでは解答を暗記し、「解いた気になる」点は注意が必要です。

暗記に加えて、地道な計算練習や論理的に考える習慣も意識することが必要です。

バランスの取れた学習こそが、長期的に見て数学力を高める鍵になります。

大切なのは「自分に合った勉強法」を見つけること

大切なのは「自分に合った数学の暗記や理解の勉強法」を見つけることです。

誰かに効果があった方法でも、自分に合わなければ成果につながらないことがあります。

集中力の持続時間、理解のスピード、得意不得意な分野は人それぞれ異なります。

自分が「なぜ覚えられないのか」「どうすれば理解できるのか」を客観的に見つめ直し、最適な勉強法を試行錯誤して探ることが大切です。

「正しいやり方」よりも「自分に合ったやり方」を重視することで、継続しやすくなり、成果にもつながりやすくなります。

キツネさん

キツネさん

まずは苦手な状況を変えるために、一生懸命やってみることが大切ですよね。暗記数学、一度頑張ってみようかな!

数学の暗記に関するよくある質問

最後に数学の暗記に関するよくある質問を解説します。

数学は結局どこまで暗記すべき?

基本的な公式や頻出パターンの解法は、確実に暗記しておく必要があります。

ただし、すべてを覚えるのではなく、理解とセットで記憶するのが原則です。

特に応用問題では、単なる暗記では対応できない場面も多いため、バランスが重要になります。

数学の暗記に使えるおすすめアプリは?

「スタディプラス」や「Try IT」などの無料学習アプリが人気です。

公式の暗記には「暗記カード」アプリも有効で、自分だけのまとめが作れます。

移動時間やスキマ時間に手軽に復習できるので、効率よく記憶を定着させたい人に向いています。

理解できない公式はどう覚える?

まずは成り立ちや導出過程を視覚的に理解するよう努めましょう。

それでも難しい場合は、具体的な使用例とセットで覚えるのがおすすめです。

YouTubeの数学チャンネルを参考にするのも良いでしょう。

実際の問題で使いながら、徐々に理解と結び付けていく方法が有効です。

共通テスト対策の数学は暗記中心でよい?

共通テストではスピードと処理力が求められるため、基本公式や典型問題の暗記は有効です。

ただし、問題文の読解や条件判断が必要な設問も多く、理解力も不可欠です。

暗記中心にしつつも、土台には思考力が求められていることを忘れてはいけません。

まとめ|数学は理解と暗記のバランスを取ろう

本記事では、数学における「暗記と理解のバランス」や「効果的な暗記法」について解説しました。

公式や解法はただ覚えるのではなく、意味や使い方を理解することが重要です。

暗記に偏りすぎると応用力が育たず、逆に理解だけでは処理スピードが不足します。

大切なのは、自分に合った方法を見つけ、理解と暗記を組み合わせて継続することです。

ぜひ今回の内容を参考に、成績アップにつなげてみてください。

また、記憶力をあげたいなら吉永式記憶術という記憶術もおすすめです。

記憶術は科学的に裏打ちされたスキルなので、誰でも習得できるメリットがあります。

「もっと効率よく覚えられるようになりたい」と感じた方には、記憶力を高めるトレーニングの活用もおすすめです。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。