本を開いた瞬間はやる気十分なのに、数ページ後にはスマホを手に取っていたり、別のことを考えていた…そんな経験はありませんか?

実は、多くの人が「読書中に集中力が続かない」という悩みを抱えており、その原因は単なる意志の弱さではなく、脳の仕組みや生活環境にも関係しています。

本記事では、最新の研究データをもとに、読書中に集中力が切れてしまう原因を分かりやすく解説。

さらに、今日から実践できる科学的な改善法5選と、集中しやすい環境づくりのコツをご紹介します。

「自分に自信が持てず、常に不安」

「人の顔と名前が覚えられない」

「資格試験に合格したい」

「英単語が全然覚えられない」

「本の内容をすぐ忘れる」

それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士

吉永 賢一

偏差値93

東京大学理科3類合格

IQ180を持つメンサ会員

講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導

記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師

書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ

読書に集中できない理由【原因】

読書中に集中力が続かない背景には、脳の構造や生活習慣、環境など複数の要因が重なっています。

本見出しでは、読書に集中できない代表的な原因を5つの視点から整理し、どのような改善策が導けるのかを解説します。

- 目的なく読書をしている

- スマホや周囲の雑音による注意散漫自

- 分のレベルに合わない本を選んでいる

- 睡眠不足・疲労・ストレス(病気やうつとの関連)

- 脳の集中持続時間の限界(研究データあり)

原因①:目的なく読書をしている

漠然と「本を読む」こと自体が目的になってしまうと、内容に対する関心が薄れ、集中力が続きません。

読書の際に内容が頭に入らない場合、その多くは興味や必要性を感じないまま読もうとしていることが原因です。義務感や周囲の期待だけで読書しても、注意が散漫になりがちです。

自分にとって意味のあるテーマや目的を設定することで、読書中の集中力を自然と高められます。

原因②:スマホや周囲の雑音による注意散漫

スマホの存在や通知、周囲の雑音は、読書中の集中力を大きく奪います。

特にスマホは、視界にあるだけでも脳の処理能力を低下させるとされ、近くに置いておくだけで注意が分散します。また、会話やテレビなどの音も集中を阻害します。

集中して本を読みたいときは、物理的にスマホを離し、静かな環境を整えることが有効です。

原因③:自分のレベルに合わない本を選んでいる

理解が追いつかない本や、自分の興味関心から大きく外れた内容は、読むモチベーションを急速に低下させます。

内容が難解すぎると途中で理解が追いつかなくなり、集中力が切れやすくなります。反対に、簡単すぎる本も退屈になりやすいです。

現在の知識や目的に適したレベルの本を選ぶことが、最後まで集中力を保つための基本です。

原因④:睡眠不足・疲労・ストレス(病気やうつとの関連)

睡眠不足や疲労、強いストレスは脳の働きを鈍らせ、集中力を著しく低下させます。

また、心の疲れやうつ病などのメンタル面の不調が原因で読書に集中できない場合もあります。こうした状態では、いくら環境を整えても効果が出にくいため、まずは生活習慣や健康状態の改善が優先です。

長期的に集中力低下が続く場合は、専門家への相談も検討する必要があります。

参照 : Newsweek

原因⑤:脳の集中持続時間の限界

人間の集中力には生理的な限界があります。複数の研究で、一般的な集中持続時間は15〜50分程度とされており、時間の経過とともに脳のパフォーマンスは低下します。

このため、読書中に集中が切れるのは自然な現象でもあります。こうした脳の特性を理解し、休憩を挟むなどの工夫を取り入れることで、読書効率を維持しやすくなります。

改善策については次の「集中力の限界と最適な読書時間」で詳しく解説します。

集中力の限界と最適な読書時間

集中力の持続時間には個人差がありますが、科学的な研究から導かれた一般的な目安があります。

本章では、その持続時間に関するデータを詳しく紹介し、その結果を踏まえた最適な読書時間の設定方法と、集中を保つための実践的な手法について解説します。

集中力が続く時間の研究データ(15〜50分)

東京大学や海外の大学の研究では、集中力のピークは作業開始後15〜30分で訪れ、その後は徐々に低下することが示されています。

また、サントリー健康科学財団によれば、集中にはおよそ15分周期の波があり、最大でも50分程度で一度リセットが必要とされています。

こうした時間特性を意識すれば、漫然と読書を続けるよりも効率的に知識を吸収できます。

時間を区切って読む方法(ポモドーロ法・インターバル読書)

集中の限界時間を踏まえると、読書を時間で区切る方法が有効です。

代表例がポモドーロ・テクニックで、25分間の集中と5分間の休憩を1セットにする方法です。また、50分集中+10分休憩といった長めのインターバル読書も効果的です。

大切なのは、自分の集中限界に合ったサイクルを見つけ、休憩で脳をリフレッシュさせることです。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

集中力に関するよくある悩み

▼

集中できず、勉強も仕事もはかどらない——それは意思ではなく脳の使い方が原因かもしれません。

無料動画で〈要点を掴む→結び付ける→すぐ想起〉の短い手順を理解し、3分クイズで手応えを即確認。

結果として集中しやすくなり、勉強も仕事もはかどります。

読書に集中する5つの方法

前章では、読書に集中できない原因を解説しました。

ここからは、その原因を踏まえたうえで、今日から実践できる集中力アップの具体策を5つ紹介します。

特別な準備は不要で、誰でもすぐに試せる内容です。

①読書前にスマホとお別れする

スマホは読書最大のライバルです。通知音や画面の光は、脳を瞬時に現実から引き離し、集中を奪います。

読書前には電源を切るか別室に置き、物理的に距離を取りましょう。

手の届く範囲にないだけで、スマホを意識する回数が減り、読書に没頭しやすくなります。

②テレビや音楽をシャットアウトする

グラスゴー・カレドニアン大学の研究では、BGMを流すと認知テストの成績が低下することが確認されました。

40人の被験者に対して、以下の4パターンの環境で認知テストを受けさせました。

1.テンポの速い曲がBGMに流れている

2.ゆったりした曲がBGMに流れている

3.環境音がBGMに流れている

4.完全な無音

その結果、BGMを聞きながら認知テストを受けた被験者は、点数が下がっていたのです。

特に歌詞付きの音楽やテレビは、読解に必要な脳のリソースを奪います。

集中読書には無音環境が最適。静かな場所を選ぶか、耳栓・ホワイトノイズを活用しましょう。

関連記事 : 仕事や勉強に集中できるBGMおすすめ10選!音楽を聴くと集中できる理由は?

③1冊1時間で読み切ると決める

読書内容をすべて覚えるのは不可能です。

あらかじめ「1冊1時間」と制限を設けると、ペース配分が明確になり、集中力を維持しやすくなります。

時間を区切ることで要点把握に意識が向き、理解度が高まるだけでなく、達成感も得やすくなります。

④集中力が切れたら姿勢を変える

東京大学・池谷裕二准教授によれば、良い姿勢は集中力維持に有効です。

背筋を伸ばすと気持ちが引き締まり、脳が活性化します。

長時間同じ姿勢がつらくなったら、椅子からソファへ移動する、立って読むなどの変化を加えることで、集中を取り戻せます。

⑤今日はあきらめる

気分が乗らない日や疲れている日は、無理に読書を続けても効果が薄くなります。

集中できないときは潔く中断し、休息やリフレッシュに充てましょう。

心身が整った状態で再開するほうが、結果的に学習効率は高まります。

読書に集中できる環境の作り方

集中力は環境の影響を強く受けます。どんなにやる気があっても、周囲が騒がしかったり、姿勢を保ちにくい場所では集中が続きません。

この章では、自宅・外出先・雑音対策という3つの切り口から、読書に適した環境作りのポイントを解説します。

家で集中するレイアウト例

自宅での読書は、誘惑や生活音が多いため集中が乱れやすい環境です。

読書専用の机や椅子を用意し、視界にスマホやテレビを入れないよう配置を工夫しましょう。

照明はやや明るめの白色光が集中に適し、机周りは必要最低限の物だけにすると気が散りにくくなります。また、座り心地よりも背筋が伸びる椅子を選ぶことも効果的です。

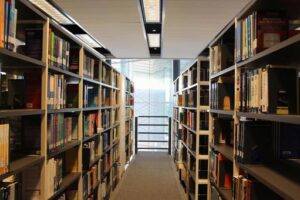

図書館・カフェなど外出先の活用法

外出先での読書は、環境を変えて気分をリフレッシュできるのが利点です。

静かな図書館は集中維持に最適で、特に個別ブースは雑念を減らせます。

カフェは適度な環境音が逆に集中を促すこともあり、創造的な読書やアイデア出しに向いています。

ただし長時間の滞在は周囲への配慮も必要です。

参照

: 日本照明工業会「作業に適した照明環境」

: 日本図書館協会「図書館の利用環境」

雑音対策(耳栓・ホワイトノイズ)

周囲の雑音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズを活用しましょう。

耳栓は物理的に音を遮断し、ホワイトノイズは一定の音で環境音をマスキングします。

研究でも、安定した背景音は集中力を乱す突発音を和らげる効果が示されています。完全な無音が苦手な人には、川のせせらぎや雨音などの自然音もおすすめです。

参照 : 国立研究開発法人情報通信研究機構「ホワイトノイズと集中力の関係」

読書中に別の事を考えてしまう時の対処法

本を読んでいるはずなのに、気づけば全く関係のないことを考えていた──これは多くの人が経験する現象です。

この章では、なぜ意識が逸れてしまうのか、その背景にある脳の仕組みと、集中を取り戻すための実践的な方法を解説します。

読書中に意識が逸れる原因と脳のメカニズム

意識が勝手に別の方向へ向かう現象は、脳の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」の働きによるものです。

DMNは外部刺激が少ないと活性化し、過去や未来の出来事を思い出させます。特に疲労時や興味の薄い内容ではDMNが活発になりやすく、読書への集中が切れやすくなります。

刺激や緊張感を与えることで、意識の逸れを防げます。

参照 : 日本神経科学学会「デフォルトモードネットワークの機能」

マインドフルリーディングの導入

マインドフルリーディングとは、読書において「今、この一文」に意識を向け続ける方法です。

行ごとに理解できた内容を短く心の中で要約する、段落ごとに深呼吸して意識を戻すなど、注意を「現在のページ」に引き戻す習慣が効果的です。

瞑想の技術を応用することで、意識の逸れを減らせます。

参照 : Harvard Medical School「Mindfulness practice and brain focus」

集中のリセット法(姿勢・深呼吸・短距離ウォーク)

意識が逸れたと感じたら、その場で姿勢を正す、深呼吸をする、数分間歩くなどの小休止を入れましょう。

これらの行動は脳への血流を改善し、DMNからタスク関連ネットワークへの切り替えを助けます。

特に屋外での短距離ウォークは、酸素供給と気分転換の効果が高く、集中の再開をスムーズにします。

参照 : 米スタンフォード大学研究「短時間の歩行が認知機能を改善」

記憶に残す読書法

読書の目的は情報を得るだけではなく、それを長く記憶に残し、必要なときに使えるようにすることです。

ここでは、脳科学や教育心理学の知見に基づいた、記憶定着を促す3つのステップを解説します。

実践すれば、学びを日常や仕事に活かせるようになります。

①その本を読む目的をハッキリさせる

目的を持って読むと、脳は重要な情報を選別して記憶します。漫然と読むよりも、必要な情報が自然と目に入りやすくなります。

読む前に「なぜこの本を読むのか」を一度言語化し、読書中もその目的を思い出すことで集中力と記憶力の両方を高められます。

- 読む目的を紙やアプリに書く

- 読書中も定期的に見返す

- 目的外の情報は無理に覚えようとしない

②読んだあとは要約する

要約は、短期記憶を長期記憶に移す「再符号化」のプロセスです。読後すぐに要約することで記憶が鮮明なうちに整理され、理解も深まります。

文章でまとめるのが難しい場合は、キーワードや箇条書きだけでも効果があります。

- 読後すぐ1〜3分でまとめる

- 各章ごとに重要点を整理

- 書き出すのが理想だが、口頭でもOK

③要約したらアウトプット

学んだ内容は外に出すことで記憶が強化されます(出力効果)。

人に話す、SNSに投稿する、仕事や学習で活用するなど、形は問いません。

重要なのは、自分の言葉に変えて使うことです。これにより情報が「自分の知識」として定着します。

- 家族や同僚に説明する

- SNSや読書アプリに投稿する

- 翌日や翌週に再度使ってみる

読書の集中力に関するよくある質問

読書に関する集中力の悩みは人それぞれですが、特に多い3つの質問について、研究や専門家の知見をもとに回答します。

日々の読書習慣や生活の中で参考にしてみてください。

集中力が続かないのは病気のサイン?

一時的な集中力低下は疲労や睡眠不足、環境の影響で起こることが多く、必ずしも病気とは限りません。

しかし、長期間にわたって集中できず、併せて気分の落ち込みや意欲低下などが続く場合は、うつ病やADHDなどの可能性もあります。

日常生活に支障を感じる場合は、早めに医療機関へ相談することをおすすめします。

読書中に眠くなる原因と対策は?

読書で眠くなる主な原因は、姿勢の影響、目の疲れ、脳の覚醒度の低下です。

特に温かく静かな環境や、横になっての読書は眠気を誘います。

対策としては、背筋を伸ばして座る、照明を明るめにする、短時間ごとに休憩を挟むなどが有効です。眠気が強い場合は無理せず休息をとることも大切です。

集中力を高めるおすすめの時間帯は?

多くの人にとって集中力が高まりやすいのは、起床後2〜3時間以内の午前中です。脳が休息後で疲労していないため、情報処理能力や記憶力が向上します。

ただし、夜型の人は午後や夜にパフォーマンスが上がる場合もあります。

自分の生活リズムと体調に合わせて、最も集中できる時間帯を見つけましょう。

まとめ|集中力+記憶術で読書効率を最大化

読書の集中力を高めるためには、原因を正しく理解し、環境や習慣を整えることが欠かせません。

本記事では、集中力を奪う要因とその改善策、環境作り、意識が逸れた時の対処法、さらに記憶に残すためのステップまで解説しました。

集中力が続く状態を作れれば、読書はより深く、効率的になります。しかし、せっかく得た知識も記憶に残らなければ活用できません。

目的設定・要約・アウトプットといった記憶術を組み合わせることで、知識は長期保存され、実生活や仕事での即戦力になります。

今日紹介した方法を一つでも取り入れ、読書の「集中」と「記憶」の両方を磨いていきましょう。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。