キツネさん

キツネさん

「日本史の暗記が全然できない!」

「何をどう覚えればいいのかわからない…」

そんな悩みを抱えていませんか?覚えることが多すぎて、どこから手をつければいいか迷いますよね。

実は、日本史を単なる暗記科目と考えているうちは、効率的に覚えることはできません。

この記事では、日本史でやってはいけないNG勉強法と、得点アップに直結する効率的な覚え方を詳しく解説します。

日本史を短期間で覚えたい受験生や定期テスト対策をしたい中高生にとって、確実に点につながる勉強法が見つかるでしょう。

暗記が苦手だと感じている人は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

もくじ

日本史の暗記方法に悩む人が多い理由

日本史の暗記に悩む人が多いのは、情報量の多さと記憶のつながりにくさが原因です。

単語だけを覚えても文脈がないため、すぐに忘れてしまうことが多くなります。

以下のような点が、特に記憶を難しくしています。

- 登場人物や出来事が非常に多い

- 同じような名前や事件が複数ある

- 年号をただ暗記しても意味が見えにくい

- 時代背景を理解せず断片的に学ぶことが多い

- 全体の流れを把握しにくく混乱しやすい

こうした要因が重なることで、日本史を苦手に感じる人が多くなるのです。

これらを乗り越えるには、ストーリーとして流れを理解する学習法が効果的とされています。

断片ではなく「つながり」で覚えることで、知識の定着率が高まるでしょう。

参考記事:記憶術とは?おすすめの記憶術6選やトレーニング方法もご紹介

日本史の暗記でやってはいけないNG勉強法5選

効率よく暗記したいなら、非効率な学習法を避けることが大切です。

無意識にやってしまいがちなNG勉強法を把握しておくと、学習の質が大きく変わります。

- 教科書を丸写しして覚えようとする

- まとめノート作りに時間をかけすぎる

- 単語カードだけで用語を丸暗記する

- 問題演習ばかりで流れを理解しない

- 問題を解かずにインプットだけで満足する

どれもやりがちではありませんか?

それぞれ順番に解説します。

① 教科書を丸写しして覚えようとする

教科書の内容をノートにひたすら書き写すだけでは、内容の理解が深まりません。

見た目には「勉強している感」がありますが、脳はただの作業として認識しやすく、記憶には残りにくくなります。

手で書くことはとても時間がかかるため、目で見て学習するよりも時間効率が悪くなります。

まとめること自体は悪いことではなく、重要なのは、自分の言葉で要点をまとめ直すことです。

理解を伴ったアウトプットに変えることで、情報が整理されて記憶に定着しやすくなります。

② まとめノート作りに時間をかけすぎる

まとめノートを作り出すと、それ自体が楽しくなりがちです。

カラフルなペンで丁寧にまとめることに時間を使いすぎると、肝心の記憶や理解に費やす時間が少なくなってしまいます。

本来は知識を深めるための作業が、いつの間にか目的そのものになっている状態です。

時間は有限ですので、ノートを作るなら、時間を決めて要点だけを簡潔にまとめましょう。

「覚えるために書く」ことを意識すると、勉強時間の効率が大幅に向上します。

時間を意識した上で、上手にまとめノートを作成しましょう。

③ 単語カードだけで用語を丸暗記する

単語カードは知識の確認には便利ですが、丸暗記だけに頼ると背景やつながりを見失いやすくなります。

特に日本史では、人物や事件の関連性、時代の流れの理解がとても重要です。

単語だけを記憶しても、テストや実践的な場面で応用が利きませんし、そもそも記憶するのが苦痛になります。

カードは補助的なツールとして活用し、必ず全体の流れとセットで学習することが大切です。

カードを使うのは後回しにして、まずは歴史の流れを把握することから始めてみてください。

④ 問題演習ばかりで流れを理解しない

問題をたくさん解いても、歴史のつながりを理解していないと知識は断片的なままです。

点で覚えた情報はすぐに忘れやすく、応用が利かないため成績も伸び悩みやすくなります。

まずは時代の背景や大きな出来事の流れを押さえてから、演習に取り組むと効果的です。

インプットとアウトプットのバランスをとることで、理解も記憶も深まります。

⑤ 問題を解かずにインプットだけで満足する

参考書を読むだけ、ノートをまとめるだけでは、知識が定着しにくくなります。

人は「わかったつもり」で満足しやすいですが、実際には使えない知識となっていることが多いです。

実際に問題を解いて、どれだけ理解できているかを確認するプロセスが欠かせません。

アウトプットを通じて弱点に気づき、復習につなげることが本当の学習成果につながります。

友達と一緒に覚えた箇所を説明し合うのも記憶の定着に役立つので、試してみてください。

日本史を効率的に暗記する方法

日本史を効率よく暗記するには、歴史の流れを把握することが大切です。

理解と記憶のバランスをとるために、手法ごとに最適な工夫を取り入れましょう。

- 語呂合わせ・歌・イラストで覚える工夫

- 流れを掴むマインドマップ活用術

- 文化史・政治史・外交史をテーマ別に整理する

- 短期間でも得点を伸ばせるスケジュール管理法

- 一夜漬けで最低限覚える

語呂合わせ・歌・イラストで覚える工夫

日本史の年号や人物名は、文字だけで覚えようとすると記憶に残りにくくなります。

そこで有効なのが、語呂合わせや歌、イラストなどを活用した五感に訴える暗記法です。

たとえば、次のような方法があります。

- 「いい箱(1185)作ろう鎌倉幕府」で年号を語呂化する

- 鎌倉武士の絵を見て、特徴をビジュアルで覚える

- 平安時代の文化を歌にして、流れを歌詞で再現する

- 戦国武将の顔やシンボルを自分でイラスト化して分類する

記憶に残りやすい形に変換することで、苦手意識が薄れ、学習効率が上がります。

イラストなどは時間がかかるので、YouTubeや書籍、ブログなどで既に作った人のものを使うと効率的です。

自分で作った語呂なら、楽しみながら取り組めるため、継続しやすくなるでしょう。

流れを掴むマインドマップ活用術

マインドマップとは、情報や考えを中心から放射状に広げて視覚的に整理する思考ツールです。

日本史の学習では、時代の流れや出来事の関連を把握するために役立ちます。

文字だけで覚えるよりも、つながりを図で示すことで記憶の定着が格段に高まるでしょう。

一つの枝から伸びる先には、それと関連した項目だけを書くのがルールです。

まず、紙の中央に「江戸時代」などの時代名を大きく書きます。

そこから放射状に枝を伸ばし、次のように分類して情報を整理します。

- 政治(例:徳川家康、参勤交代)

- 外交(例:鎖国政策、日米和親条約)

- 文化(例:浮世絵、元禄文化)

- 社会(例:士農工商、農民一揆)

今回は「時代」をトップにした例ですが、マインドマップはいろんな切り口で作れるので、ぜひ試してみてください。

何度も見返せるように1枚にまとめると、復習にも活用でき、学習の効率が大きく上がるでしょう。

参考:マインドマップの書き方・描き方「6つの法則」|マインドマップの学校

文化史・政治史・外交史をテーマ別に整理する

日本史の理解を深めるには、時系列だけでなくテーマ別に整理することが効果的です。

文化史・政治史・外交史を分けて学ぶことで、分野ごとの特徴や流れが明確になり、記憶にも残りやすくなります。

特に試験では、テーマごとの比較や横断的な理解が求められるため、この方法は得点力の向上にもつながります。

- 文化史:文学、建築、絵画、宗教、流行などの時代ごとの特徴を整理

- 政治史:政権交代、改革、制度の変化などを時代ごとにまとめる

- 外交史:条約、戦争、国際関係の変化を軸に流れを把握する

- 文化史:平安時代は『枕草子』『源氏物語』、江戸時代は浮世絵や元禄文化など

- 政治史:奈良時代は律令制度、江戸時代は幕藩体制や参勤交代制度など

- 外交史:鎖国政策、日米和親条約、日清・日露戦争後の条約などの流れを整理

テーマ別に情報をまとめると、知識が立体的になり、記述問題にも対応しやすくなります。

今回紹介した以外の切り口もあるので、わかりやすいと思う方法を見つけてまとめてみてください。

短期間でも得点を伸ばせるスケジュール管理法

短期間で日本史の得点を伸ばすためには、長期・中期・短期の3段階でスケジュールを立てると効率的に学習できます。

期間の長さに応じて目標を明確にし、毎日の学習に優先順位をつけることで、効率よく成果を出せます。

以下に具体的な管理方法を示します。

- 教科書や参考書を使って全体の流れと基本事項を一通り学習する

- マインドマップやまとめノートで時代別・テーマ別に整理する

- 苦手分野を洗い出し、重点的に復習する

- 文化史、政治史、外交史を横断的に比較しながら整理

- 過去問や予想問題を使って実戦形式で演習

- 覚えた内容をアウトプットして知識を定着させる

- 暗記カードや一問一答で重要語句・年号を総チェック

- 弱点分野を集中的に復習し、最終確認を行う

- 前日は軽めに復習し、睡眠と体調管理を優先する

最初から人名や出来事を順番にすべて覚えるのは効率悪いので、いまどの段階にいて、いまなにを学ぶべきかを知ったうえで進めてみてください。

一夜漬けで最低限覚える

一夜漬けはデメリットが多いのでおすすめしませんが、試験直前でどうしても時間がない場合は、点数を取るために割り切るのもありです。

すべてを網羅しようとせず、出題頻度の高い語句や年号、代表的な出来事に絞って暗記します。

人物や事件の背景よりも、「誰が何をしたか」「いつ起きたか」など問題を意識して集中して覚えることが必要です。

一問一答形式の教材や赤シートを使い、短時間で繰り返し確認するのが効率的でしょう。

完璧を目指すよりも、限られた時間で確実に得点源にできる知識だけを押さえることに集中してみてください。

関連記事:一夜漬けで暗記する方法!1日で効率よく暗記して高得点を狙うコツ

日本史の暗記を楽しむコツ|モチベUPの工夫

暗記を苦痛な作業と感じると、学習の継続が難しくなります。

楽しみながら取り組む工夫を取り入れることで、自然と記憶に残りやすくなり、モチベーションも保てます。

- 学習マンガや映像教材で全体像をつかむ

- 実際に史跡や博物館を訪れてリアルに学ぶ

- 暗記アプリや一問一答アプリを活用する

- 記憶法の仕組み自体を学び効率化する

学習マンガや映像教材で全体像をつかむ

歴史の流れを理解するには、文字情報だけでなく、視覚と物語で学ぶ方法が非常に有効です。

学習マンガや映像教材は、登場人物の関係性や出来事の背景をストーリー仕立てで伝えてくれるため、理解が進みやすくなります。

特に以下のような学習まんがは、日本史の基礎を楽しく身につけるために定番の教材です。

- 『小学館版 学習まんが 日本の歴史』

- 『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』

- 『学研まんが NEW日本の歴史』

キャラクターを通じて人物像が印象に残り、場面ごとの描写が頭に残るため、暗記のハードルが下がります。

興味を持つことで自然と学ぶ姿勢が生まれ、モチベーションの維持にもつながるでしょう。

参考:【2025年】おすすめの日本の歴史漫画はどれ?6社を徹底比較して紹介

実際に史跡や博物館を訪れてリアルに学ぶ

日本史の知識を深めたいなら、教科書だけでなく実際の史跡や博物館を訪れることも有効です。

現地に立つことで、歴史上の人物や出来事が実在したことを体感でき、記憶にも強く残ります。

例えば、京都の二条城や奈良の法隆寺、江戸東京博物館などを訪れると、時代背景や当時の生活が具体的にイメージできます。

観光気分で歩くだけでなく、「なぜここが歴史上重要なのか」「どの人物と関係があるのか」という観点を意識して見学すると理解が深まります。

展示の解説や年表を読むだけでも、文字情報では得られないリアリティが加わり、暗記の助けになるでしょう。

また、事前に予習をしてから訪れることで、理解が深まり、現地での学びがより充実します。

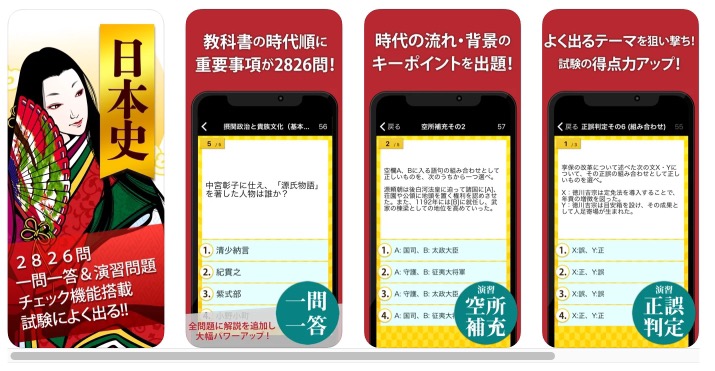

暗記アプリや一問一答アプリを活用する

スマートフォンを活用した学習は、スキマ時間を有効に使いたい人にとって強い味方です。

暗記アプリや一問一答形式のアプリは、通学中や休憩時間など、ちょっとした時間に手軽に取り組める点が大きなメリットでしょう。

特に以下のアプリは、日本史の暗記に役立つと好評です。

- スタディサプリ(リクルート)

- 日本史一問一答

- マナビミライ 日本史用語

- anki(自作カードで反復学習)

選択式や○×形式でテンポよく復習できるため、集中力が続きにくい場面でも学習を継続しやすくなります。

また、正答率の記録や苦手分野の出題強化など、自動で効率化してくれる機能も豊富です。

自分の弱点を明確にしながら繰り返すことで、知識が着実に定着するでしょう。

参考:【すべての勉強する人たちへ】最強の暗記アプリAnkiについてご紹介します

記憶法の仕組み自体を学び効率化する

日本史を効率的に覚えるためには、記憶のメカニズムを理解し、それに基づいた学習法を実践することが重要です。

人の記憶は時間とともに薄れていきますが、復習のタイミングや方法を工夫すれば、記憶の定着は格段に高まります。

以下の表では、代表的な記憶の仕組みとその活用法、具体例をまとめました。

| 記憶の仕組み | 解説 | 活用例 |

| エビングハウスの忘却曲線 | 学習後、時間が経つほど急激に忘れていく | 1日後→3日後→1週間後→2週間後と復習を繰り返す(間隔反復) |

| アウトプット学習 | 思い出すことで記憶が強化される | 一問一答アプリで何も見ずに解答する習慣をつける |

| イメージ連想法 | 抽象的な情報を視覚や物語に結びつけて記憶する | 聖徳太子=冠をかぶって十七条憲法を読むイラストで覚える |

| ストーリー記憶法 | 出来事を時系列で物語として理解することで、記憶がつながる | 「織田がつき、羽柴がこねし…」など戦国の流れを比喩的な歌・物語で暗記する |

これらの記憶法を意識して学習に取り入れることで、ただ覚えるだけでなく、長く使える知識として定着させることができます。

学ぶことが楽しくなり、暗記への苦手意識も軽減されていくでしょう。

日本史の暗記が得意になるためのポイント

単に情報を詰め込むのではなく、記憶を定着させる工夫を取り入れることで、日本史の暗記は確実に上達します。

理解・整理・実践を意識して学習に取り組むことが、得点力の向上につながります。

- アウトプットを重視して繰り返す

- 流れ・因果関係を意識して整理する

- 自分に合った暗記法を組み合わせる

アウトプットを重視して繰り返す

覚えた内容を人に話したり、問題として解いたりする「アウトプット」は、記憶の定着にとても効果的です。

インプットばかりでは情報が頭に残りづらいため、覚えたことを何度も思い出す行動を意識して取り入れましょう。

以下のような方法が、代表的なアウトプットの具体例です。

- 一問一答アプリで答えを思い出す訓練をする

- 日本史の流れを友人に説明する

- 模試や過去問を時間を計って解く

- 白紙にテーマを決めて知っている内容をすべて書き出す

- 声に出して用語と意味を自分で読み上げる

繰り返すことで記憶が強化され、試験本番でも知識を確実に引き出せるようになるでしょう。

関連記事:アクティブリコール勉強法とは?効果的な学習や効率アップ方法を紹介

流れ・因果関係を意識して整理する

出来事を単独で覚えるのではなく、前後の流れや原因・結果でつなげれば、知識が自然にまとまって記憶に残ります。

出来事を点ではなく線や面で捉えることで、記憶の引き出しが増え、応用力も高まります。

例えば「鎖国」は、キリスト教の拡大や欧米列強の影響を恐れた幕府が、国内統制を強めるために進めた政策です。

その結果、日本は約200年にわたり外との交流を限定し、独自の文化や経済構造を形成することになります。

ほかにも次のように、→を使った流れで因果関係を覚えると良いです。

- 「大化の改新」→中央集権化の流れ→班田収授法の実施

- 「日清戦争」→下関条約→朝鮮半島への影響と日露対立の加速

- 「明治維新」→五箇条の御誓文→文明開化と教育制度の確立

こうした因果関係を意識することで、知識が断片にならず、記憶に定着しやすくなるでしょう。

自分に合った暗記法を組み合わせる

暗記法は人によって向き不向きがあるため、自分に合ったやり方を見つけることが重要です。

一つの方法にこだわらず、いろいろ試して組み合わせていくことで、効率的に記憶できる学習スタイルが確立されます。

以下は、今まで紹介した方法も含めた、代表的な暗記法の一例です。

- 語呂合わせで年号や用語をリズムで記憶する

- マインドマップで出来事を時代やテーマ別に整理する

- アプリを使って一問一答形式で繰り返し学習する

- 学習まんがで人物や出来事をストーリーとして覚える

- 用語や出来事をノートに手書きしながら視覚的に記憶する

- 音声で繰り返し聴きながら耳から覚える(通学中など)

自分の得意な感覚を活かすことで、学習へのストレスを軽減できます。

楽しみながら続けられる方法こそ、暗記を長続きさせる秘訣です。

日本史の暗記方法に関するよくある質問

そもそも日本史は暗記して役立つの?

日本史の知識は、単なるテスト対策にとどまりません。

時代の流れや人々の価値観、社会の変化を知ることで、現代の出来事を多面的に理解できるようになります。

ニュースや政治の背景、文化的な話題に対しても深く考えられるようになるため、学ぶ価値は十分にあるでしょう。

歴史に詳しくなれば、旅行する際の楽しみも増えます。

定期テストと受験では覚え方を変えたほうがいい?

定期テストでは教科書や配布プリントに沿って細かい知識を問われることが多いため、正確な語句の暗記が重要です。

一方、受験では流れや因果関係を理解し、応用力を求められる問題が多く出題されます。

そのため、覚える対象や学習方法は目的に応じて変えることが効果的です。

まとめ|日本史の暗記は正しい方法と工夫で得意科目に変えよう

本記事では、日本史のNG暗記法と、効率的に得点を伸ばすための具体的な学習法について解説しました。

教科書の丸写しや単語カードの丸暗記といった非効率な方法を避け、語呂合わせやマインドマップ、アプリの活用など、自分に合った工夫を取り入れることが重要です。

正しい手順と工夫を意識すれば、日本史は苦手科目から得意科目へと変えられるでしょう。

自分の学びやすい方法を見つけて、継続的に取り組んでみてください。

また、「記憶する力」そのものを伸ばしたい場合は、科学的アプローチに基づく記憶術を学ぶのも一つの手段です。

「もっと効率よく覚えられるようになりたい」と感じた方には、記憶力を高めるトレーニングの活用もおすすめです。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

例えば株式会社Wonder Educationの提供する「吉永式記憶術」は、実践的で再現性の高い学習法として、多くの受講生から支持を得ています。

日本史を得意科目に変える第一歩として、自分に合った方法で楽しく学習を進めてみてください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。