キツネさん

キツネさん

「年号や人の名前がごちゃごちゃになって混乱する…」

この記事では、歴史が覚えられない原因とその対策、そして覚え方のコツを具体的に解説します。

中学生・高校生はもちろん、親御さんや教育関係者も参考になる内容です。

歴史の暗記に苦手意識がある方でも、効果的な学び方を知ることで改善できます。ぜひ参考にしてみてください。

なお、記憶力の上げ方については記憶力を上げる方法とは?|誰でもできる記憶向上テクニックを紹介の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

もくじ

歴史が覚えられないのはなぜ?|原因とつまずきやすいポイント

「歴史の授業は覚えることが多すぎて苦手」「年号と人名が頭に入らない」そう感じたことはありませんか?

単なる暗記だけでなく、理解や興味の持ち方にも記憶のしやすさは左右されます。

- 事件や出来事の「意味」が理解できていない

- 人名・年号が整理できず混乱する

- 歴史の流れがイメージできず断片で覚えてしまう

- 歴史に興味が持てず記憶に定着しにくい

キツネさん

キツネさん

それぞれ順番に解説しますので、該当する原因があれば、それに応じた対策を検討してみてください。

事件や出来事の「意味」が理解できていない

歴史が苦手な人は、ただ暗記しようする傾向があります。

例えば中学では「壬申(じんしん)の乱」という出来事を習いますが、誰と誰が、何のために争ったか覚えていますか。

「壬申」とはいったいどういう意味なのでしょう。

・「壬申」とは干支を用いた年号(西暦なら672年)のこと

出来事の意味や経緯をストーリーとして理解していないと、単なる記号の暗記と変わりません。

歴史は人の営みを記録したものなので、必ず流れがあります。

この「流れ」を意識して学ぶことが大切です。

人名・年号が整理できず混乱する

人名や年号が多く登場する歴史では、情報を整理できないまま覚えようとすると混乱しやすくなります。

たとえば以下のように意識して情報を整理することが効果的です。

- 人物ごとに関連する事件や役職をまとめる

- 年号を時代や王朝ごとにグループ化する

- 年号は語呂合わせを使って覚える

- 図や年表で視覚的に関連性をつかむ

このように分類や可視化を行うことで、記憶がごちゃごちゃにならず、整理された形で脳に残りやすくなります。

個別の情報だけを覚えるのではなく、背景や出来事との関係性を意識することが、記憶を強化する上で大切です。

関連記事:記憶術とは?おすすめの記憶術6選やトレーニング方法もご紹介

歴史の流れがイメージできず断片で覚えてしまう

歴史を断片的に覚えると、「どの出来事が先で、何がきっかけだったのか」がわからず、記憶が曖昧になりがちです。

歴史は一つひとつの出来事が連続してつながっており、時系列や因果関係を意識することで理解が深まります。

後ほど紹介しますが、マンガやドラマのようにストーリーとして捉えると、人物や事件の関係が見えやすくなり、自然と記憶に残りやすくなります。

楽しみながら学べる方法を取り入れることで、歴史の流れを無理なく身につけられるようになるでしょう。

歴史に興味が持てず記憶に定着しにくい

歴史が覚えられない原因として多いのが、「興味が持てない」「出来事の背景がわからない」という点です。

年号や人物名をただ覚えるだけでは意味のつながりが見えにくく、記憶に定着しづらくなります。

また、時代ごとの流れや関係性を理解せずに暗記だけを進めると、断片的な知識になりがちです。

歴史の出来事を物語として捉えたり、現代とのつながりを意識したりすることで、興味が湧きやすくなります。

マンガだけでなく、最近では歴史を楽しく学べるYouTubeチャンネルなども多く見られます。

こうした方法を取り入れることで、自然と歴史への関心も高まりやすくなります。

歴史が覚えられない時に実践したい覚え方5選

ただ暗記するだけでは記憶に残りづらい歴史も、工夫次第で理解しやすくなります。

ここでは、楽しみながら学びやすくなる覚え方を5つ紹介します。

- 時代の流れをストーリーで理解する

- 年号や人名は語呂合わせで整理する

- 人物のエピソードや背景を結びつける

- ノートに図解・マインドマップを活用する

- 定期的な小テスト・アウトプット練習を行う

それぞれ順番に解説します。

① 時代の流れをストーリーで理解する

歴史を物語のように捉えると、出来事同士のつながりが見えやすくなります。

例えば、平清盛が台頭して武士の時代が始まり、源頼朝が鎌倉幕府を開いた流れを物語として理解すると、自然と順番が記憶に残ります。

単に「鎌倉幕府は1192年に成立」と覚えるだけでなく、前後の背景をつかむことで理解が深まるのです。

教科書は情報がたくさん詰まっている反面、理解しにくい場合もあります。

そこで、歴史マンガやNHKの大河ドラマ、YouTubeチャンネルなどを活用すれば、視覚的に流れをつかみやすくなります。

感情や当時の社会情勢とあわせて学ぶことで、出来事への理解がより深く定着するでしょう。

② 年号や人名は語呂合わせで整理する

年号や人名は、そのまま暗記しようとすると混乱しやすく、記憶に残りにくくなります。

語呂合わせはリズムや語感を使って覚える手法で、多くの受験生が取り入れています。

特に歴史の基本事項を定着させたい場面では、非常に効果的な方法といえるでしょう。

- 「鳴くよウグイス平安京(794年)」=平安京遷都の年

- 「いい国つくろう鎌倉幕府(1192年)」=源頼朝が幕府を開いた年

- 「いざ都へ行こう南北朝(1336年)」=足利尊氏が京都に入った年

語呂合わせは繰り返すことで、自然と口から出るようになります。

覚える作業が遊びのようになれば、勉強そのものが楽しくなるでしょう。

関連記事:歴史が覚えられない人必見!学生の時から知っておきたい歴史の覚え方

③ 人物のエピソードや背景を結びつける

人物名だけを覚えても、何をしたのかが曖昧だと記憶に残りにくくなります。

歴史上の人物には、時代背景や行動の理由があり、それを一緒に学ぶことが重要です。

性格やエピソードと結びつけることで、「名前」から「物語」へと認識が変わっていきます。

- 聖徳太子=十七条の憲法を制定し、仏教を取り入れた改革者

- 織田信長=楽市楽座を推進し、戦国時代に革新的な政策を実行した人物

- 西郷隆盛=明治維新の立役者で、西南戦争で命を落とした薩摩の英雄

このように簡潔でも良いので、人物にエピソードが加わることで、その人物が生きた時代の空気も感じやすくなります。

マンガやドラマを通して理解すれば、自然と知識が定着するでしょう。

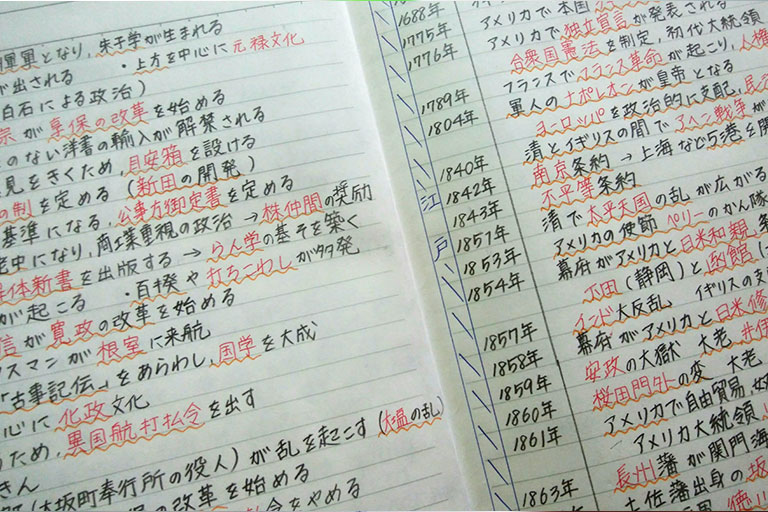

④ ノートに図解・マインドマップを活用する

歴史を理解するうえで、文章だけのノートでは情報が整理しにくくなりがちです。

図や矢印、色分けなどを使ってビジュアル的にまとめると、情報の関連性が見えやすくなります。

特におすすめなのがマインドマップで、中心にテーマを置き、そこから放射状に情報を広げていく整理法です。

例えば「江戸時代」を中心にして、将軍名、文化、政治制度、庶民の暮らしなどを枝のようにつなげて書いていくと、頭の中がすっきり整理されます。

自分の言葉でまとめながら描くことがポイントです。

視覚的に記憶を助けてくれるだけでなく、思考の整理にもつながるため、試験前の復習にも役立つでしょう。

関連記事:今日からできる暗記ノートの作り方【中学生から社会人まで使えます】

⑤定期的な小テスト・アウトプット練習を行う

記憶を定着させるには、ただ繰り返し見直すだけでなく、自分の頭で思い出す「アクティブリコール」が有効です。

アクティブリコールとは、学んだ内容を意識的に思い出す訓練で、記憶力の向上に効果があるとされています。

例えば、ノートを閉じた状態で年号や人物名を自分の言葉で説明するだけでも、理解が深まりやすくなるのです。

曖昧な知識に気づける点でも有用で、復習の精度を高めることにもつながります。

週に一度の小テストや自作問題を取り入れる習慣が、知識の定着と自信の向上に役立つでしょう。

関連記事:アクティブリコール勉強法とは?効果的な学習や効率アップ方法を紹介

学習方法に関するよくある悩み

▼

頑張っているのに成果が出ない——それは“学びの順番”が曖昧だからかもしれません。

まずは、無料動画で学習方法の手順を理解。クイズで手応えを確認しながら進めるので、今日からの勉強が回り始めます。

小さく試して、自分のペースで効果を実感してください。

歴史の年号や人物名が覚えられない時の対策

年号や人物名がなかなか覚えられないと感じるのは、多くの人に共通する悩みです。

名前や数字をそのまま記憶するのではなく、分野や関係性ごとに整理することで、記憶の負担を減らすことができます。

具体的な対策は以下の通り。

- カタカナ・外国人名の記憶法

- 文化史や経済史など分野別に整理する

- 人物の関連性や系譜でまとめ直す

それぞれ順番に解説しますので、気になる方法があれば試してみてください。

カタカナ・外国人名の記憶法

カタカナや外国人名は発音や表記が日本人にとってなじみにくく、記憶しづらいと感じやすい分野です。

そのまま暗記するのではなく、特徴的な音や語感を利用して、身近な言葉やイメージと結びつけると効果的です。

語呂や連想、ビジュアルなど複数の感覚を使うことで、記憶に残りやすくなります。

- 「ナポレオン」=「ナポリタン食べる王様」

- 「ルソー」=「留守を好む孤独な思想家」

- 「ピタゴラス」=「ピタッと解ける三平方」

意味と音を結びつけるだけでなく、イメージで補うとより定着しやすくなります。

視覚や感情を絡めた覚え方が、記憶の強化につながるでしょう。

文化史や経済史など分野別に整理する

歴史の学習では、政治史だけでなく文化史や経済史なども登場するため、情報が混在しやすくなります。

そのまま一つの流れで覚えようとすると混乱しがちですが、テーマごとに整理することで理解がしやすくなります。

たとえば、「江戸時代の文化」「明治時代の経済政策」といったように、時代を軸にしながらもジャンル別にノートを分けると効果的です。

項目ごとに見直せるようにしておくことで、復習もスムーズになります。

以下は、ジャンル別に整理する例です。

| ジャンル | 整理のポイント例 |

| 政治史 | 幕府の体制、制度改革、政党の変遷など |

| 経済史 | 貨幣制度、産業発展、貿易政策など |

| 文化史 | 建築、美術、宗教、学問、生活様式など |

| 外交史 | 条約、戦争、国際関係、外交戦略など |

| 社会史 | 身分制度、労働問題、都市化など |

このようにジャンル別にまとめると、復習時にも情報の整理がしやすくなります。

関連する出来事を横断的に比較できるようになれば、記憶も自然と深まるでしょう。

人物の関連性や系譜でまとめ直す

歴史上の人物を個別に覚えようとすると、時代や名前が混同しやすく、記憶が曖昧になりがちです。

そこで、血縁関係や師弟関係、対立関係などを軸にして、人物同士の関連性を整理すると理解が深まります。

例えば、足利尊氏・義満・義政を一つの流れでつなげたり、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康や、徳川家のつながりを図や表にまとめると、記憶に残りやすくなります。

家系図や人物相関図をノートに取り入れることで、歴史の流れを立体的に捉えることができるでしょう。

歴史が覚えられない人のための「ノートのまとめ方」

「ノートにきれいに書いたのに覚えられない」と感じる人は、まとめ方を見直すことで記憶に残りやすくなります。

見やすく整理されたノートは、復習の効率も高めてくれるでしょう。

効果的なまとめ方は以下の通り。

- ノートには余白を作る

- まとめすぎず要点を絞るのがコツ

- 5W1H+時系列を意識してまとめる

それぞれ順番に解説しますので、ぜひ試してみてください。

キツネさん

キツネさん

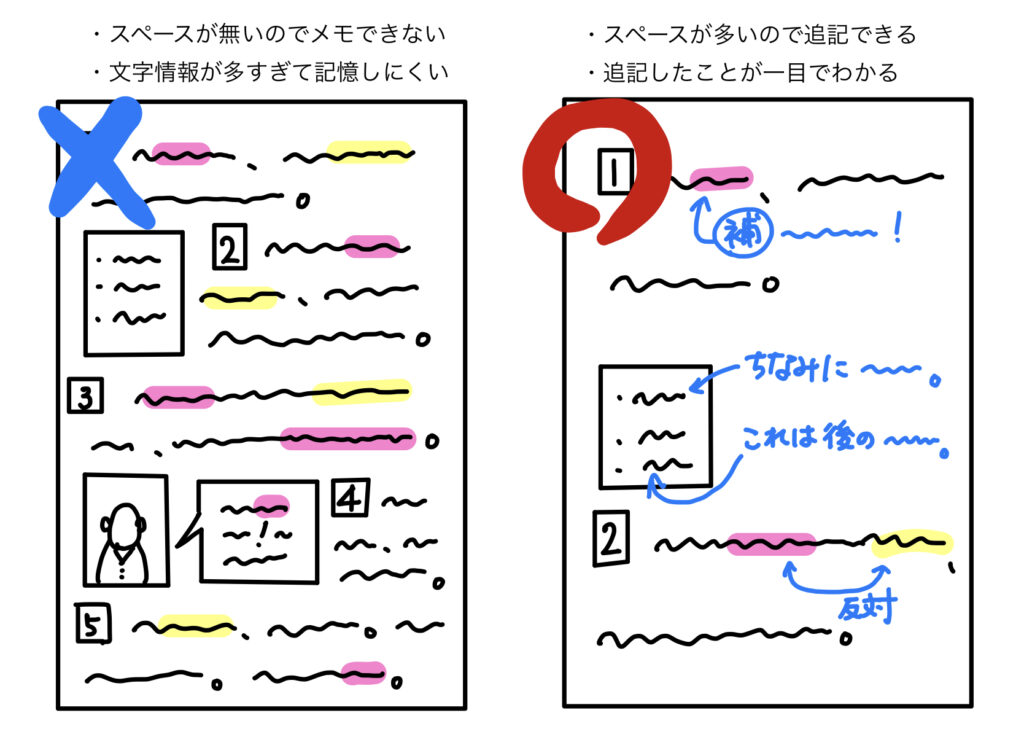

ノートには余白を作る

ノートをぎっしり埋めるのではなく、あえて余白を残すことで、後からメモを追加したり、見返しやすくなる利点があります。

詰め込みすぎたノートは復習時に見づらくなり、内容の理解や記憶の妨げになることも。

スペースを多めに取ることで視線の流れもスムーズになり、情報を整理しながら学習できるようになります。

後で気づいたことや補足情報を書き込めるスペースを確保しておくと、学びが深まりやすくなるのです。

ノートの余白は思考の余白です。

安価なノートは気兼ねなく使えるため、スペースを惜しまず活用してかまいません。

文字をびっしり詰めるよりも、余白を広く取って記憶に残りやすいノートを作りましょう。

東大生のノートは美しいとされていますが、これも余白と関係があるので、ぜひ試してみてください。

まとめすぎず要点を絞るのがコツ

歴史ノートはすべてを書き写すのではなく、重要なキーワードや要点だけに絞って記録することが効果的です。

そのことを表す具体的なエピソードを一つ紹介します。

以前、テレビ番組で芸人のロザン宇治原さんとパンサー尾形さんが歴史の記憶力対決をしていました。

尾形さんはカラフルにノートをまとめていましたが、ほとんどノートを取らなかった宇治原さんが圧勝することに…。

「話を理解する方が大事」という彼の言葉から、ノートは目的ではなく手段だと気づかされます。

時間には限りがあるため、ノートにすべてを書き写すのではなく、重要なポイントだけを絞ってまとめることが効果的です。

最初から綺麗にまとめてある参考書を併用するなどして、効率よく学習する工夫も忘れずに取り入れましょう。

キツネさん

キツネさん

5W1H+時系列を意識してまとめる

歴史の学習では、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうしたか」といった5W1Hに加えて、時系列を意識することが重要です。

たとえ世界史で「カノッサの屈辱」という単語を覚えていても受験では役立ちません。

どのような背景で、誰が何のために何をしたのか…これを意識することで歴史の流れが頭にインプットされます。

- When…1077年

- Where…カノッサ城門(イタリア)

- Who…教皇グレゴリウス7世とハインリヒ4世

- Why…破門を解除してほしくて

- What…ごめんなさいを言い続ける

- How…雪の中、裸足で

このようにまとめておけば、試験直前でもスムーズに確認できるというメリットがあります。

さらに図や矢印を使って他の事柄との因果関係を示したり、表にまとめることで、情報のつながりが視覚的に理解しやすくなるでしょう。

出来事を時系列で追いながら、要素ごとに整理すると、流れを把握しやすくなり、記憶の定着にもつながります。

このように、ポイントを抑えたノート作りをすることで、教科書を読まなくても、短時間で復習ができます。

歴史が覚えられない人の味方「語呂合わせ」のコツ

語呂合わせのメリットは手軽なことです。

昔から定番とされている語呂を使うこともできますし、自分でアレンジすることも可能です。

これから説明するコツを頭に入れて、さらに覚えやすくしていきましょう。

突拍子もないエピソードを頭の中で映像化

語呂合わせで覚えるなら、突拍子もないエピソードを作ることと効果的です。

思いついた自分がバカらしく感じるほど、ありえない映像を作るのです。意外性が強いほど記憶に残りやすくなります。

先ほどの「カノッサの屈辱」を例にしてみましょう。

筆者の脳内ではグレゴリウス7世は「グレたゴリラ」として記憶されています。

ハインリヒ4世は「パイン好きな人」。

できあがったエピソードは以下です。

グレたゴリラは「もう7回目だぞ…いい加減にしろ」と、呆れ気味。

…何ともくだらないイメージ映像ですが、筆者の頭の中にはしっかりと残っています。

キツネさん

キツネさん

関連記事:効率よく覚えるのにイメージ記憶が大切な理由|コツやトレーニング方法を紹介

人名を覚えるコツは「顔とセットで」

映像化とともに意識したいのは「顔」です。

筆者が印象的だったのは関ヶ原の戦いで西軍を裏切った「小早川秀秋」ですね。

こんな顔です。

参照:wikipedia

本人には失礼ながら、自信が無さそうに見えませんか……?

この顔と「裏切るか迷っていたら家康軍に撃たれた」というエピソードが重なり、忘れられないんですよね。

顔を見ながらまとめると、人物像を想像しやすく、記憶にも残りやすくなります。

関連記事 : 名前が覚えられない人必見!人の名前と顔を覚えるコツ5選!

年号を覚えるコツは「2桁ずつ」

年号は2桁ずつイメージに変換して覚えましょう。

日本語は2音で構成される単語が多く、語呂合わせを作りやすいのです。

例

437829であれば、43は「シミ」、78は「菜っぱ」、29は「肉」と語呂合わせします。

そして単語をつなげて映像化しましょう。

この場合は「シミのある菜っぱを肉と炒める」シーンを想像しやすく、記憶にも残ります。

中学・高校・大学受験生へ!歴史の覚え方の裏ワザ

冒頭でもお伝えしましたが、筆者は10年以上、中学生・高校生の受験指導をしてきました。

その中で得た「効果的な覚え方」をお伝えします。

- アウトプットして覚える

- タイミングよく復習して覚える

- 覚え方を覚える

この3つの方法を使えば、非効率な学習を手放せます。

暗記カードやひたすらノートに書き殴る学習は、二度としなくてよくなるでしょう。

友達同士で分担して勉強し、教え合う(アウトプットして覚える)

学校で最も歴史を覚えている人は誰でしょうか……それは…先生です。

なぜなら、何度も説明して教えているからです。

筆者も古文の「助動詞の活用」を全て覚えたのは、受験指導を始めてからです。

歴史を覚えたいなら歴史を人に説明するのが一番です。友達と『歴史を語る会』を開催し、説明し合うことで自然と記憶が定着します。

人物や出来事を分担して調べ、発表し合う方法がおすすめです。

歴史を語る会のススメ

- 説明するためには調べる必要がある

- 調べることで知識をインプットできる

- わかりやすい説明を考えることで、アウトプットにつながる

- 結果、知識が定着する

先生役になることで「受け身学習」から脱却できますし、おすすめです。

アプリで復習のベストタイミングを管理

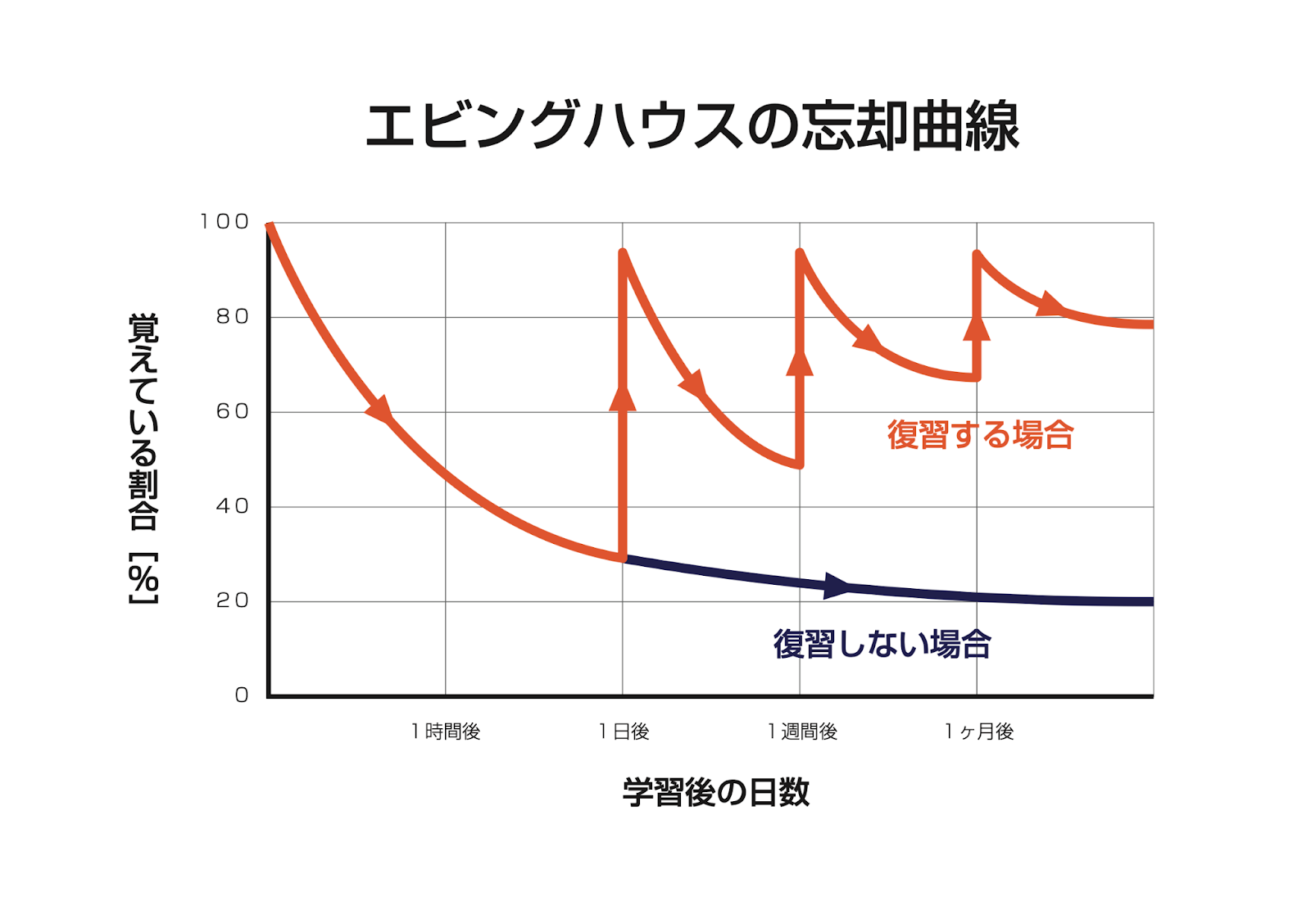

効率よく復習をするならタイミングを合わせる必要があります。ここではエビングハウスの忘却曲線を利用します。

- 人は復習しないと確実に忘れる

- 一度覚えても、一ヶ月後には80%の労力が再びかかる

- しかし思い出す回数を増やせば復習の時間は短く済み、長期記憶にも定着する

自分でタイミングを管理するのは煩雑なので、スマホアプリを活用しましょう。

たとえば「reminDO」はベストなタイミングであなたに復習を促してくれます。

無料ですし、スマホでサッと確認すれば数秒で復習が完了します。

関連記事:エビングハウスの忘却曲線|よくある間違いや勉強での生かし方を紹介

覚え方を覚える

記憶力が高い人は、次のどちらかのパターンに当てはまります。

- 記憶の定着率が高い人

- 自分に合う覚え方がわかっている人

1は才能と言えるかもしれません。持って生まれた能力と言えますね。

しかし2は誰でもなれます。

歴史が覚えられないのは「あなたにピッタリの覚え方」がわかっていないだけかもしれません。

まずはこの記事で紹介した方法を試してみましょう。

もし合わないと感じたら、覚え方(記憶術)を覚えるのも有効です。

歴史を楽しく学ぶための工夫

「歴史は暗記ばかりでつまらない」と感じる人も、学び方を工夫することで興味がわいてきます。

映像やゲームを使って楽しみながら覚えることで、自然と知識が定着しやすくなるでしょう。

- 漫画・アニメ・ドラマで興味を持つ

- オンライン講座やYouTube解説を活用する

- 歴史人物カード・アプリでゲーム感覚にする

それぞれ順番に解説します。

漫画・アニメ・ドラマで興味を持つ

歴史を覚えるのが苦手な人は、最初に娯楽作品から入ることで興味を持ちやすくなります。

物語として展開される漫画やアニメ、ドラマは感情移入しやすく、人物の背景や出来事の流れも自然に理解しやすいです。

難しい用語や年号を丸暗記するより、物語を通して流れをつかむ方が記憶にも定着しやすくなります。

おすすめの作品は以下の通りです。

- 『日本の歴史』 小学館

- 『キングダム』 原泰久

- 『風雲児たち』 みなもと太郎

- 『三国志』 横山光輝

- 『センゴク』 宮下英樹

- 『ヒストリエ』 岩明均

- 『ねこねこ日本史』

- 『平家物語』

- 『るろうに剣心』

- 『鬼平』

- 『憂国のモリアーティ』

- 『真田丸』

- 『龍馬伝』

- 『どうする家康』

- 『信長協奏曲』

- 『義母と娘のブルース(幕末編)』

このように、視覚やストーリーを通して歴史に触れることで、学びに対する抵抗感が減り、理解と記憶が深まりやすくなります。

まずは楽しむことから始めてみましょう。

オンライン講座やYouTube解説を活用する

スマホやパソコンがあれば、いつでも無料で学べる時代になりました。

とくにYouTubeには、歴史をわかりやすく解説してくれるチャンネルが多数あります。

映像と音声を組み合わせた学習は記憶への刺激が多く、文字だけの独学よりも理解が深まりやすくなります。

また、短時間でも視聴できる動画が多いため、通学中やすきま時間を活用したい人にも最適です。

おすすめのYouTubeチャンネルは以下の通りです。

- エピックヒストリー

- ぴよぴーよ速報

- ムンディ先生の世界史講座「Historia Mundi」

こうした動画を日々の学習に取り入れることで、楽しく歴史に親しめるようになるでしょう。

歴史人物カード・アプリでゲーム感覚にする

歴史をゲームのように楽しみながら学べるツールを活用するのも効果的です。

カード形式で人物の特徴を覚える教材や、クイズアプリを使うと、自然と知識が増えていきます。

特に小学生〜中学生には、遊びながら覚えられる教材が向いています。

反復によって記憶が強化されるだけでなく、達成感も得られるため、学習のモチベーション維持にもつながります。

旅行中でも楽しみながら自然と歴史を学べるのでおすすめです。

歴史が覚えられない悩みに関するよくある質問

最後に歴史が覚えられない方からよく頂く質問について解説します。

中学生・高校生でも記憶力は伸ばせる?

記憶力は幼児教育や小学生のうちに伸ばすものという意見も一部あります。

しかし、成長期の脳は柔軟性があり、正しい学習習慣や睡眠、復習のタイミングを工夫すれば何歳からでも記憶力は十分に伸ばせます。

特に、繰り返し思い出す練習を取り入れることで長期記憶に定着しやすくなり、効率的な暗記が可能になります。

学び方次第で成績に大きな差がつく時期とも言えるでしょう。

社会科だけが覚えられないのはなぜ?

社会科は単なる知識の暗記と捉えられがちですが、理解や流れを意識しないと情報が断片的になってしまいます。

物語としての「つながり」を意識しないと、記憶に定着しにくいのです。

年号や用語だけでなく、背景や因果関係を意識することが学習のポイントになります。

親ができるサポート法は?

子どもの学習に干渉しすぎず、話を聞いたり共感することが最も効果的なサポートになります。

「今日覚えたことを教えて」と問いかけるだけでも、アウトプットの機会が生まれ記憶の定着につながるでしょう。

結果だけを評価するのではなく、努力や工夫を認めてあげる姿勢も大切です。

歴史がどうしても覚えられないのは、病気や障害の可能性?

歴史がどうしても覚えられない場合でも、多くは学習法や関心の持ち方に原因があります。

しかし、極端に記憶力が低下している、他の学習にも困難を感じるといった場合は、学習障害(LD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの可能性も考えられるでしょう。

心配な場合は、専門機関での相談や評価を検討すると安心です。

まとめ|歴史が覚えられないなら、覚え方を変えてみよう!

本記事では、歴史が覚えられない原因、効果的な覚え方、勉強の工夫について解説しました。

丸暗記ではなく、ストーリーや語呂合わせを活用したり、ノートのまとめ方やアウトプットの工夫によって、記憶の定着を高めることができます。

さらに、マンガやYouTube、アプリなどを使って楽しく学べば、歴史への苦手意識も薄れていくでしょう。

自分に合った方法を見つけて、今日から一歩ずつ取り組んでみてください。

記憶力をさらに高めたいと考える方には、科学的に裏付けられた『吉永式記憶術』も選択肢の一つです。

記憶術は脳の働きを活用した理論的な学習法であり、誰でも再現可能なスキルとして注目されています。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、詳細については、公式サイトをご確認ください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。