キツネさん

キツネさん

勉強していても、なかなか集中力が続かない…。習慣が悪いような気がする。どうにかして改善したいな。

筆者は13年間、中高生の学習指導に携わってきました。

能力が高い学生にも出会いましたが、もれなく「勉強に集中できない」という悩みを抱えていました。

どんなに頑張ろうとしても、集中力が続かないと訴えるのです。

しかし正しい心がまえと知識があれば、集中力は習慣でコントロールできます。才能ではなく努力で身につけられるのです。

今回は指導経験の中でよく聞かれた質問をもとに、どうすれば集中力が続くかを解説していきます。

あなたも実践していけば、集中力をコントロールできる人になれるはずです。

一緒にみていきましょう。

「自分に自信が持てず、常に不安」

「人の顔と名前が覚えられない」

「資格試験に合格したい」

「英単語が全然覚えられない」

「本の内容をすぐ忘れる」

それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士

吉永 賢一

偏差値93

東京大学理科3類合格

IQ180を持つメンサ会員

講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導

記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師

書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ

勉強に集中できない原因

勉強に集中できない原因は多岐にわたり、生活習慣や環境によって大きく左右されます。

気づかないうちに小さな要因が積み重なり、集中力の低下につながることも珍しくありません。

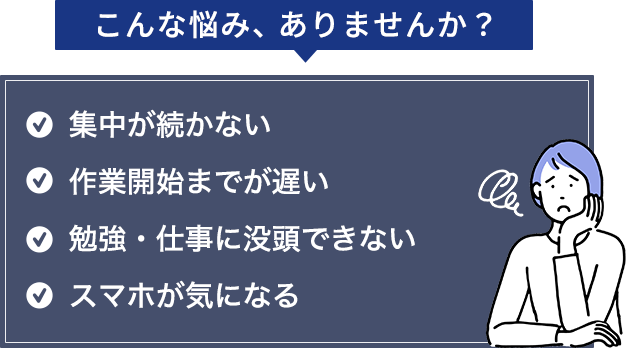

- 部屋の散らかりや物の多さ

- スマホやゲームなどの誘惑

- 睡眠不足や疲労の蓄積

- 不安や悩みによる気の散り

- イライラや焦りで気持ちが乱れる

- 他のことを考えてしまう

- 勉強内容の難易度や単調さ

それぞれ順番に解説します。

部屋の散らかりや物の多さ

部屋が散らかっていると視覚的な情報が増え、脳が処理すべき刺激が多くなります。

結果的に集中のリソースが奪われ、勉強に意識を向けにくくなるのです。

机の上に資料や文具が乱雑に置かれていると、どれから手をつけるべきか迷いやすくなりますよね。

この状態では学習効率が下がり、勉強時間が無駄に長引く危険もあります。

そこで整理整頓を習慣にすれば、必要なものに集中できる環境が整うのです。

スマホやゲームなどの誘惑

スマホやゲームは手軽に快楽を得られるため、勉強よりも優先されやすいです。

通知音や目に入るだけで気が散り、学習への集中を途切れさせる要因になります。

さらにSNSや動画アプリは終わりがなく、気づくと長時間を浪費してしまう危険もあり、注意が必要です。

このような習慣は勉強効率を下げるだけでなく、自己嫌悪につながることもあります。

勉強中はスマホやゲームを視界から完全に排除し、別の部屋に置くなどの工夫をしましょう。

睡眠不足や疲労の蓄積

睡眠不足や慢性的な疲労は、脳の認知機能を大きく低下させます。

集中力だけでなく記憶力や判断力も鈍るため、学習効率が著しく下がるのです。

また、疲れがたまるとモチベーションも落ち込み、机に向かうことすら億劫になります。

結果として「やらなきゃ」と思うほど集中できず、悪循環に陥る危険があるでしょう。

疲れていないとおもっていても実際はそうではないことも多いので、意識的に十分な休養を確保することが重要です。

不安や悩みによる気の散り

心配事があると注意が内側に向き、勉強への集中が難しくなります。

脳は常に不安の処理を優先してしまい、学習内容が頭に入りにくくなるのです。

例えば試験への不安や人間関係の悩みは、学習中でも繰り返し浮かんできます。

こうした状態では集中力が分散し、学習の定着率も低下し、本来の思考力や記憶力を発揮できません。

頭から消えない悩みがあるなら紙に書き出す、誰かに相談するなどの工夫で心を整理できます。

イライラや焦りで気持ちが乱れる

感情が乱れていると、脳は冷静に情報処理を行うことができません。特にイライラや焦りは注意力を分散させ、集中力を大きく奪います。

試験直前に焦って詰め込み勉強をすると、逆に効率が下がるのも同じ理由です。

この状態を放置すると、勉強に対する嫌悪感やストレスが増し、長期的に大きなデメリットをもたらすこともあります。

イライラや焦りを押さえるためには、深呼吸や短い休憩を挟み、気持ちをリセットすることが効果的です。

つまり、ネガティブな感情を整えることが勉強効率を高める鍵になります。

他のことを考えてしまう

勉強中に無関係なことを考えると、注意の分散が起こります。これは脳が同時に複数の情報を処理しようとするために生じる現象です。

例えば「夕食は何を食べよう」「明日の予定はどうしよう」といった雑念が集中を妨げます。

こうした思考の脱線が続くと、学習内容の定着率も大幅に下がるため、気になることが頭に浮かんだらメモして勉強に集中しましょう。

意識的に「今やるべきこと」を言葉に出すと集中が戻りやすくなります。

勉強内容の難易度や単調さ

学習内容が難しすぎると挫折感が強まり、逆に単調だと飽きて集中が切れます。

そのため、勉強内容を適度な難易度に調整することが、持続的な集中には不可欠です。

難解な課題は細かく分割し、自分のレベルに合ったものを通して小さな達成感を得ることで前進しやすくなります。

また、単調な作業には休憩や変化を加えることで集中を維持できるのです。

難易度だけでなく、学習法を工夫して自分に合った方法を取り入れることが、効率的な勉強につながります。

勉強に集中するための基本習慣

勉強に集中するためには、日常の習慣を整えることが欠かせません。

小さな行動を積み重ねることで集中力が自然と高まり、学習効率の向上につながります。

- やることリストを作成する

- 空腹を避けて適度に食べる

- 制限時間を設けて学習する

- 集中しやすい場所を選ぶ(自室 or リビング)

- 音楽の有無を使い分ける(音楽を聴く or 聴かない)

- まず自力で考えて取り組む

それぞれ順番に解説します。

やることリストを作成する

やることリストを作ることで勉強の優先順位が明確になり、効率的に学習を進められます。

目の前の作業が整理されていると、迷う時間が減り集中力が持続しやすくなるのです。

また、終えたタスクを消していく小さな達成感が強力なモチベーション維持につながるのです。実際に紙やアプリでタスクを書き出すだけでも、安心感が得られ取り組みやすさが増します。

つまり、勉強前の短い準備時間が集中を大きく左右する重要なポイントといえます。

空腹を避けて適度に食べる

空腹は脳のエネルギー不足を招き、集中力を低下させる大きな要因になります。

特に糖分が不足すると、思考が鈍り記憶力も落ちやすいため注意が必要です。

しかし満腹になると逆に眠気を誘い、学習効率を下げる原因となってしまいます。

そのため、バナナやナッツなど消化の良い軽食を選ぶと良いでしょう。血糖値が急激に上がらない低GI食品を摂取すると、安定した集中力を保ちやすいのです。

このように、勉強前の食事管理は集中を支える基本習慣となるため軽視できません。

関連記事:空腹だと集中力は上がる?下がる?脳科学から頭を冴え渡らせる方法を解説

制限時間を設けて学習する

制限時間を決めて勉強すると、時間内にやりきろうとする意識が高まり集中が続きます。

人は締め切り効果によって自然と力を発揮しやすくなるため、学習の効率化に役立ちます。

「25分集中して5分休む」といったリズムを設定すると、疲れにくい学習環境が作れるでしょう。

この方法はポモドーロ・テクニックとしても知られ、世界中で活用されています。

時間を区切ることでダラダラと勉強する状況を避けられるのも大きな利点です。

つまり、制限時間を設けることが成果を出す上で役立ちます。

集中しやすい場所を選ぶ(自室 or リビング)

学習環境は集中力に直結するため、自分に合った場所を選ぶことが大切です。

自室は静かで落ち着けますが、安心感が強すぎて眠気を誘うこともあります。

一方でリビングやカフェのように人の気配がある場所は、緊張感を維持しやすい場合もあります。

緊張や集中のしやすさは個人差が大きいため、様々な環境を試してみて最適な場所を見極める必要があります。

その日の気分や学習内容に応じて場所を使い分けるのも効果的な方法です。

このように、環境の調整は集中力を高める基本的な工夫のひとつといえます。

音楽の有無を使い分ける(音楽を聴く or 聴かない)

音楽は集中の助けにも妨げにもなるため、状況に応じた使い分けが求められます。

単純作業や暗記ではBGMが集中を助ける場合が多く、学習意欲を高めやすいです。

しかし、複雑な問題や文章読解には無音の方が理解度を高められることが明らかになっています。

自然音やインストゥルメンタル音楽は、集中を促す効果があると研究でも示されています。

つまり、自分の学習スタイルに合わせて音楽の有無を調整することが重要です。

このように音のコントロールを意識することで、学習効率を最大化できます。

まず自力で考えて取り組む

勉強を始めるときにすぐ答えを見ず、まず自分で考えることは集中力を高めるために重要です。

試行錯誤を通じて理解が深まるため、学習内容の記憶にも強く定着する効果があります。

逆に答えをすぐ確認すると、考える習慣が育たず集中が持続しにくくなるのです。

最初に自力で取り組む姿勢は、粘り強さや問題解決能力を鍛えることにもつながります。また、自分の思考を振り返ることで成長を実感しやすくなるのも大きな利点です。

このように、最初の一歩を自分の力で踏み出すことが学習成果を左右します。

すぐできる!勉強に集中する工夫

勉強に集中するためには、日常の中で簡単に実践できる工夫を取り入れることが大切です。

特別な道具や時間を必要としない工夫でも効果は大きく、習慣化すれば学習効率が高まります。

- スマホは手元から離す

- 耳栓を常に携帯する

- 暗記は就寝前に行う

- 香りで集中力を高める

- 集中しやすい飲み物を選ぶ

それぞれ見ていきましょう。

スマホは手元から離す

スマホの居場所を玄関に固定しましょう。

誘惑を物理的に断ち切れます。

ベストセラー『スマホ脳』の著者アンデシュ・ハンセン氏は、スマホが近くにあるだけで注意力や作業効率が低下する可能性を指摘しています。

できるだけスマホとは距離をとったほうが良さそうです。

スマホ操作を「面倒なもの」と脳に認識させる

- LINEの返信を玄関で行う

- TikTokを玄関で見る

スマホを玄関でだけ使い続けることで、脳は「スマホは玄関に行かないと見られない面倒な存在」と認識します。

無くてはならない存在だったスマホが、できるだけ触りたくない存在に変わっていきます。

なかなかスマホをやめられない人は、物理的に離れることから始めてみましょう。

キツネさん

キツネさん

鍵をかけた箱に入れるのも良いと聞きますね。出すのが面倒になりますから。

耳栓を常に携帯する

人の話し声や生活音などは、集中を妨げる大きな要因のひとつです。

耳栓を常に持ち歩くことで、外出先でも図書館やカフェでも静かな環境を即座に作り出せます。

耳栓の大きなメリットは安価であり、多くの学校で使用が禁止されていない点です。

ノイズキャンセリング機能のついたイヤホン(例:AirPodsProなど)でも雑音を減らすことはできます。

しかし、失くすリスクもありますし、そもそも校則違反として取り上げられてしまう学校もあるでしょう。

300円程度で購入できる手軽な集中アイテム

耳栓であれば、ドラッグストアで1セット300円ほどで購入できます。

汚れたら手軽に買いかえが可能で、先生からの指導対象にもなりません。

キツネさん

キツネさん

AirPodsは買えませんが、耳栓ならお小遣いでもすぐ買えますね!

暗記は就寝前に行う

記憶は睡眠中に整理され、長期記憶として定着することが多くの研究で示されています。

これは記憶形成に重要な役割を担う「海馬」の研究から明らかになったことです。

- 寝る直前に暗記する

- 寝起きに復唱する

このプロセスは学習内容の定着を助ける効果があると考えられています。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

関連記事:集中力は時間帯で決まる!仕事や勉強で活かせる攻略法を紹介

香りで集中力を高める

適切な香りを取り入れることで、集中力を高めたり気分を整える効果が期待できます。

- 柑橘系の香り・・・・リフレッシュ効果

- ローズマリー・・・・記憶力を高める効果

- 月桃の香り・・・・・心をしずめる効果

無意識に効果を得られる点も大きなメリットであり、机の近くにディフューザーを置くだけで十分です。

つまり、香りを利用すれば環境を変えずに勉強の集中モードに切り替えられるのです。

関連記事:集中力を引き出す「香り」6選!記憶力、やる気を上げる最適なアロマはどれ?

集中しやすい飲み物を選ぶ

香りだけでなく、飲み物にも集中力を高める効果が期待できます。

定番は覚醒作用があるコーヒーですが、その他の飲み物も集中力維持に役立ちます。

- ココア・・・・・テオブロミンで血流を促進しリラックス効果もある

- クエン酸飲料・・乳酸の分解を助け疲労回復をサポート

- 味噌汁・・・・・塩分と水分を補給でき、小腹を満たせる

ポモドーロ・テクニックの休憩時間にはは、飲み物でリフレッシュすると集中の切り替えがスムーズになります。

関連記事:集中力アップに効果がある飲み物7選!

勉強・集中力に関するよくある悩み

▼

▼集中できず、勉強や仕事がなかなかはかどらない——。

それは意思や根性ではなく、脳の使い方が原因かもしれません。

まずは無料動画で、要点を捉えて整理し、思い出しやすくする基本の流れを確認。

理解のムダが減り、集中しやすい状態を無理なく実感できます。

今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!

学生と社会人で異なる「集中できない」原因と対策

学生と社会人では置かれた状況や役割が異なるため、集中できない理由も大きく異なります。

学習や仕事の成果を高めるには、それぞれの立場に応じた集中できない要因を理解し、適切に対応することが欠かせません。

- 受験生(中高生・大学受験生)に多い要因と対策

- 大人・社会人(資格試験・仕事勉強)の集中妨害要因と対策

受験生(中高生・大学受験生)に多い要因と対策

受験生は限られた時間の中で成果を求められるため、精神的な負担や環境の影響を受けやすい立場にあります。

特に受験勉強は長期的な取り組みになるため、集中力の低下がそのまま成績に直結してしまいます。

そのため要因を把握し、適切な対策を実践することが欠かせません。

- プレッシャーや学習量の多さで精神的に疲弊する

- スマホやSNSなど外部刺激に注意を奪われやすい

- 休憩を取らずに勉強を続けて効率が落ちる

これらの要因に向き合うことで、学習効率を高める工夫が見えてきます。

- ポモドーロ法を使い学習と休憩をバランスよく取り入れる

- 勉強環境からスマホを遠ざけるなど誘惑を排除する

- 計画的に学習時間を設定し、達成感を得やすくする

このように環境整備と学習習慣の工夫を組み合わせれば、受験生は安定した集中力を保ちやすくなります。

また無理なく継続できる学習スタイルを作ることで、結果的に受験期を乗り越える力につながるでしょう。

大人・社会人(資格試験・仕事勉強)の集中妨害要因と対策

社会人は日常の中で複数の役割を抱えているため、集中を妨げる要因が複雑に絡み合います。

特に仕事や家庭の責任が重なると、学習や自己研鑽に充てられる時間が限られやすくなります。

さらに体力や精神面への負担も加わることで、集中力の低下につながるのです。

- 仕事と家庭の両立による時間不足

- 睡眠不足や慢性的な疲労の蓄積

- ストレスや精神的な緊張の増加

これらの要因を踏まえ、効率的に学習する工夫が欠かせません。

- 短時間で区切った学習法を取り入れる

- 朝や昼など集中しやすい時間帯を活用する

- 学習目標を明確にして可視化する

このようにスキマ時間を大切にする工夫を積み重ねることで、社会人でも集中力を維持しやすくなります。

また、無理なく継続できる習慣づくりが成果につながる大きな鍵となるのです。

勉強に集中できないときのよくある質問(FAQ)

勉強に集中できないときのよくある質問について解説します。

勉強に集中できないのは病気?

集中できない状態が長期間続く場合、単なる疲れや環境要因ではなく、注意欠如・多動症(ADHD)やうつ病などの可能性も考えられます。

そのため、まずは生活習慣を整えたり、本記事の方法を試したうえで改善が見られないときは、医療機関に相談することが適切です。

適切に診断を受けることで無理に我慢せず改善の糸口を見つけられるでしょう。

勉強中に眠くなるときの対策は?

勉強中に強い眠気を感じるのは血糖値の変動や睡眠不足が原因であることが多いです。

そこで、軽い運動やストレッチを取り入れると血流が促進され、眠気を和らげる効果があります。

また、15分程度の仮眠も有効で、短時間でも頭がリフレッシュし学習効率が高まるのです。

集中できないときは休むべき?

集中力が著しく低下しているのに無理に勉強を続けると、内容が頭に入らないどころか逆効果になることもあります。

したがって、一度机を離れて深呼吸をしたり散歩をするなど、休憩を挟むことが大切です。

休んだあとに再開すれば効率的に知識を定着できるでしょう。

受験生と社会人、それぞれにおすすめの方法は?

受験生は長時間の学習が必要なため、ポモドーロ法のように勉強と休憩を区切る方法が効果的です。

一方、社会人は仕事との両立が課題になるため、短時間で集中できる環境づくりや朝活が有効になります。

つまり、自分のライフスタイルに合った工夫をすることが集中力維持の鍵になるのです。

まとめ|環境を整えて集中力をコントロールしよう

本記事では、勉強に集中できない原因と、すぐ試せる解決法について解説しました。

スマホや雑念に注意を奪われたり、疲れや睡眠不足で集中力が落ちたりするのは誰にでも起こります。

しかし、環境を整えたり短時間集中法を取り入れることで改善できます。

今日からできる小さな工夫を一つ取り入れて、勉強の質を高めてみましょう。

「もっと記憶力を高めて日常会話に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。