キツネさん

キツネさん

と悩んでいませんか?誰もが効率的な暗記法を知りたいと感じるでしょう。

この記事では、短時間で暗記するコツ7選や科学的根拠に基づく方法、目的別の効果的な暗記術を解説します。

暗記に悩む学生や社会人の方に向けて、すぐに実践できるテクニックを紹介するので、勉強がもっと楽になります。

記憶力をアップさせたい方にも役立つノウハウ満載なので、ぜひ試してみてください。

なお、記憶力の上げ方については記憶力を上げる方法とは?|誰でもできる記憶向上テクニックを紹介の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

もくじ

短時間で暗記するコツ7選

「どうしても覚えられない」「時間がないけど暗記しないと困る!」という場面は誰にでもありますね。

実は、こうした状況に対応できる科学的に裏付けられた暗記法があります。記憶の仕組みを活かしたテクニックを使えば、効率的に覚えることが可能です。

短時間で暗記するコツは以下の通り。

- イメージで視覚的に覚える

- 語呂合わせで関連付ける

- ストーリーを作って記憶する

- 何度も反復して定着させる

- 目を瞑って記憶内容を思い出す

- 学習内容を人に教える

- 集中できる環境を整える

それぞれ順番に解説します。

① イメージで視覚的に覚える

視覚情報は脳に強く残りやすい特性があります。

そのため、覚えたい内容をイラストや図表、マインドマップなどに置き換えると効果的です。

たとえば英単語を覚える際に、単語の意味を表すイラストを描くと記憶が定着しやすくなります。

さらに、色分けや枠組みを使って整理すれば、情報の構造も一目で理解しやすくなるのです。

人は文字だけの情報よりも、画像や空間的な配置を伴う方が記憶の呼び出しがスムーズになる傾向があります。

短時間で多くを覚える際は、積極的に視覚を活用することがポイントです。視覚イメージは右脳が処理を担っており、言語よりも瞬時に情報を記憶するのに適しているとされています。

関連記事:イメージ記憶とは?トレーニング方法と効率よく覚えるコツもご紹介!

② 語呂合わせで関連付ける

語呂合わせは、暗記の定番として広く利用されています。

数字や用語を身近な言葉やリズムに変換することで、覚えにくい情報も記憶に残りやすくなるのです。

例えば、「いい国つくろう鎌倉幕府」のように、年号を語呂に変えると楽しく暗記できます。

さらに、自分だけのユニークな語呂を作れば、印象が一層強まるでしょう。

音や韻を利用することで、繰り返し思い出す際にもスムーズに浮かびます。

試験勉強や資格取得など、短期間で多くの情報を覚えたい場面に適しています。

関連記事:円周率の暗記ならゴロ合わせがベスト!ギネス世界記録・日本記録も解説

③ ストーリーを作って記憶する

ストーリー化は、情報を関連付けて覚える強力な方法です。

出来事や情報に順序や因果関係を持たせ、物語として組み立てると記憶に残りやすくなります。

たとえば歴史の出来事を登場人物の物語に仕立てれば、順番や背景も自然と覚えられるでしょう。

脳は、意味づけされた流れをより長く保持する傾向があります。

自分なりの物語を構成することで、学びが記憶として自然に定着し、暗記がもっと楽しくなるでしょう。

創造力を活かして自分だけの物語を作れば、暗記が一層楽しくなり効率も上がります。

④ 何度も反復して定着させる

記憶の定着には繰り返しが欠かせません。

一度覚えたとしても、時間が経過すると自然に忘れていくのが人間の記憶の特徴です。

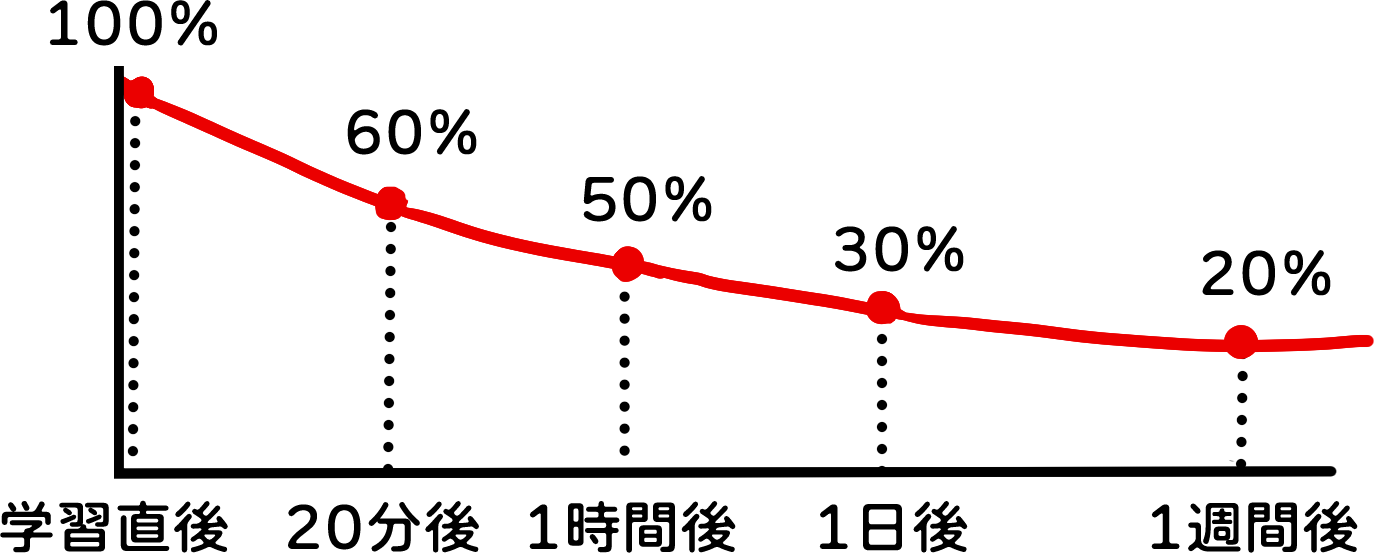

ドイツの心理学者エビングハウスが提唱した忘却曲線によれば、学習直後から急速に記憶が失われ、24時間以内に7割を忘れてしまうとされています。

このため、間隔をあけながら何度も復習する「間隔反復法」が特に有効とされます。

短期間に詰め込むよりも、計画的に分散して復習する方が効率よく暗記できるのです。

間隔反復法は試験勉強や資格取得の学習でも高い成果を発揮するでしょう。

⑤ 目を瞑って記憶内容を思い出す

目を閉じて思い出す練習は、記憶を強化するシンプルで効果的な方法です。

視覚刺激を遮断すると集中力が高まり、脳が記憶の奥にある情報を引き出しやすくなります。

この行為は「リトリーバルトレーニング(検索練習)」と呼ばれ、記憶を呼び出す行動そのものが記憶の定着を促進する仕組みです。

例えば、学んだ内容を何も見ずに思い浮かべることで、曖昧な部分が明確になります。

さらに、繰り返し想起を行うことで記憶が長期間保持されやすくなるのです。

道具も必要なく、移動中や就寝前などの短い隙間時間でも実践でき、日常的に取り入れることで、自然と記憶力が高まっていくでしょう。

⑥ 学習内容を人に教える

人に説明することは、記憶を強化する非常に効果的な学習法です。

相手に分かりやすく伝えようと努力する過程で、自分の理解がどこまで正確かを確認できます。

その結果、曖昧な部分や知識の抜けに気づきやすくなり、理解を深めるきっかけになるのです。

この現象は「プロテジェ効果」と呼ばれ、人に教えようとすることで学習内容が整理され、長期記憶に定着しやすくなるとされています。

たとえ実際に教える相手がいなくても、架空の相手に説明するだけでも効果は十分に得られます。

学んだ内容を積極的にアウトプットする習慣を持てば、短時間でも記憶力が大きく向上するでしょう。

参考:教えると学習が深まる!?プロテジェ効果を資格勉強に活かそう|東京法経学院

⑦ 集中できる環境を整える

短時間で効率よく暗記するには、集中力を高める環境作りが重要です。

周囲に気を散らす要素が多いと、注意力が分散して学習効率が大きく低下します。

自分に合った集中環境を整えることで、短時間でも質の高い学習が可能になるのです。

集中できる環境を整える具体的なポイントは以下の通り。

- スマートフォンや通知をオフにする

- 静かな学習場所を選ぶ

- 机の上を整理整頓する

- 照明や室温を調整する

- タイマーを活用し、集中と休憩を交互に取り入れる(例:ポモドーロ・テクニック)

こうした工夫を取り入れれば、自然と集中力が高まり、暗記の効率も上がります。

たまには自宅だけでなく、図書館やカフェなど場所を変えてみるのも一つの方法でしょう。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

科学的に証明された暗記のコツ

「なかなか覚えられない」「すぐに忘れてしまう」そんな悩みを抱えていませんか?

記憶を効率よく定着させる方法は、すでに科学的に多くの研究で明らかになっています。

科学的に証明された暗記のコツは以下の通り。

- エビングハウスの忘却曲線の活用

- 分散学習で長期記憶を強化する方法

- アクティブラーニングで主体的に学ぶ

- マインドマップの活用

それでは順番に解説していきます。

エビングハウスの忘却曲線の活用

エビングハウスの忘却曲線は、記憶が時間とともにどう失われるかを示した理論です。

学習後、短時間で急激に忘却が進み、その後ゆるやかに減少するのが特徴です。しかし、適切なタイミングで復習を繰り返すと、忘却曲線の傾きが緩やかになり、記憶が定着しやすくなります。

- 学習直後は100%保持

- 20分後は約60%保持

- 1時間後は約50%保持

- 1日後は約30%保持

- 1週間後は約20%保持

忘却を防ぐには、学習当日・翌日・3日後・1週間後など、間隔をあけた復習が効果的です。

繰り返し思い出すことで、記憶が「再固定」され、長く覚えられるようになります。

また、「分散学習」は短時間の学習を複数日に分ける方法で、集中学習より記憶に残りやすいとされています。

1日30分×1週間の方が、1日3時間まとめて学ぶより効率的です。

復習の間隔を少しずつ広げていく「間隔反復法」と組み合わせれば、記憶の定着はさらに強化されます。

関連記事:エビングハウスの忘却曲線とは?最適な復習タイミングも紹介

アクティブラーニングで主体的に学ぶ

アクティブラーニングは、自ら考え、説明することで記憶が深まる“能動的な学習法”です。最近は学校教育でも採用が進んでいます。

自分の言葉で説明したり、疑問点を考察したりする過程を通じて、理解が深まり記憶が強固になります。

例えば、学んだ内容を友人に説明することや、自作の問題を作成して解くなど、主体的に行うことが効果的です。

脳はアウトプットする際に情報を整理し直すため、理解不足の部分にも気づけます。

こうした修正作業が、より深い定着を促す役割を果たし、主体的に学習へ取り組む姿勢が成果に大きく影響するでしょう。

マインドマップの活用

マインドマップは、イギリスの教育コンサルタント、トニー・ブザンが考案した学習法です。

中心となるテーマから、関連情報を枝状に広げて整理する図解法です。視覚的に情報を構造化することで、脳の連想力やイメージ記憶を活用しやすくなるのです。

例えば、歴史の学習では「明治維新」を中心に置き、政治、経済、人物、出来事を枝として広げます。

色分けやイラストを加えると脳への印象が強まり、記憶の定着にもつながります。全体像を把握しつつ細部も整理できるため、復習や試験直前の確認に役立つでしょう。

思考の整理力が養われるため、幅広い分野で活用可能です。

参考:マインドマップの書き方・描き方「6つの法則」|マインドマップの学校

暗記法・学習方法に関するよくある悩み

▼頑張っているのに成果が出ない——。

それは能力ではなく、学びの順番が整理されていないだけかもしれません。

まずは無料動画で、学習方法の基本となる手順を確認。

理解と復習の流れが明確になり、学習効率の違いを実感できます。

今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!

目的別に使える暗記のコツ

「暗記が苦手」「効率的に覚えたい」と感じている人は多いでしょう。

実は、暗記には目的に応じた効果的な方法があります。

英語学習、試験対策、スピーチなど、それぞれに合ったコツを実践すれば、記憶の定着が大きく変わってきます。

ここでは、以下について順番に解説します。

- 英語→「意味の理解やイメージ連想がカギ」

- 試験→「復習と睡眠で直前期の記憶力アップ」

- スピーチ→「要点の記憶と繰り返し練習が肝」

英語など科目別の暗記のコツ

英語の暗記では、英語の記憶には“理解×繰り返し”がカギ。意味や使い方をセットで覚えることで、長期記憶に残りやすくなります。

特に英単語は文脈やイメージと結びつけて覚えることで、長期記憶に残りやすくなります。

以下のテクニックを活用すれば、効率的に英語力を高められるでしょう。

イメージで覚える

単語や表現を映像・画像と結びつけると記憶が安定します。

映画のワンシーンや実際の体験と関連付けると長く覚えられるでしょう。

語源で分解して理解する

単語を接頭辞・語根・接尾辞に分解して意味を分析します。

たとえば「prepaid」は「pre(前もって)」+「paid(支払った)」で前払いという意味になるなどです。

コロケーションを活用する

ネイティブが使う単語の組み合わせを覚えます。

「burst into tears(突然泣き出す)」のようにセットで記憶することで、会話でも自然に出てきやすくなります。

声に出して覚える

声に出して単語や例文を読むと記憶力が強化されます。

ウォータールー大学の研究でも、音読が記憶定着に最も効果的とされているのです。

前置詞はイメージで理解する

前置詞には基本イメージがあります。「on」は「接触」のイメージが基本で、「keep on swimming(泳ぎ続ける)」のような用法も理解しやすくなります。

アプリやサービスを活用する

- mikan:スワイプで簡単に復習できる英単語アプリ

- Anki:自分用にカスタマイズ可能な高機能単語カードアプリ

- Gogengo:語源を活用して単語を深く理解できるサイト

このように、多角的に脳を刺激する方法を組み合わせることで、単なる暗記ではなく「使える英語力」へと発展させられます。

参考:英単語を効果的に覚える方法5選!便利なアプリやサービスもご紹介

試験・テスト直前の暗記のコツ

試験直前の学習では、試験前は、①要点確認 ②過去問演習 ③睡眠管理 の3つが特に重要です。

まとめノートや要点カードを使って短時間で情報を整理し、特に頻出分野や苦手箇所を重点的に確認します。

さらに過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や試験本番の時間配分の感覚を身につけることが可能です。

この時期に特に注意したいのが、睡眠不足による悪影響です。

睡眠を削って徹夜で勉強を続けても、脳は情報をうまく整理できず記憶の定着が妨げられますし、当日の集中力や判断力まで低下してしまいます。

しっかりと睡眠時間を確保することで、これまで学んだ知識が脳内で整理・統合され、本番でも実力を十分に発揮しやすくなるでしょう。

スピーチなど会話に関する暗記のコツ

スピーチやプレゼンでは、全文を丸暗記するのではなく、要点を整理して覚える方法が効果的です。

まず、話す内容をマインドマップや箇条書きにまとめ、全体の流れや構成を視覚的に把握します。

次に、各ポイントごとにキーワードや短いフレーズを記憶し、全体を何度も繰り返し練習します。声に出して練習すれば、発声と聴覚の両方が刺激され、記憶が定着しやすくなるのです。

さらに実際の発表を想定しながら、ジェスチャーや表情、間の取り方まで練習に含めると、身体全体で内容を覚えられます。

また、録音や動画を活用して自分の練習を確認し、改善点を客観的に把握する方法も有効です。

こうして柔軟に話せる準備を積み重ねると、当日の緊張にも対応しやすくなり、安定したスピーチが実現するでしょう。

暗記内容を保つために避けるべきこと

せっかく覚えた内容も、日常の生活習慣次第で記憶の定着が妨げられてしまうことがあります。

記憶力を維持するには、学習内容そのものだけでなく、普段の生活環境や体調管理も重要です。

ここでは、以下について順番に解説します。

- 寝不足や不規則な生活

- スマホの長時間使用

- 偏った食生活

- 強いストレスの放置

- アルコールの過剰摂取

- ながら学習

暗記しなければならない状況なら、少しづつでも改善していきましょう。

① 寝不足や不規則な生活

睡眠は記憶の整理と定着に欠かせない役割を担います。

睡眠中に脳は学んだ情報を整理し、長期記憶へと移行させますが、寝不足が続くとこの働きが大きく妨げられてしまうのです。

さらに、不規則な生活リズムによって体内時計が乱れると、集中力や注意力も著しく低下しやすくなります。

寝不足のまま学習を重ねても効率は改善されず、むしろ覚えた内容が抜け落ちやすくなるのです。

毎日同じ時間に寝起きする習慣を身につけ、最低でも6〜7時間の睡眠を確保することが記憶力の維持と向上には不可欠でしょう。

② スマホの長時間使用

スマホの長時間使用は、集中力や記憶力の低下に深く関わっています。

スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンは『スマホ脳』の中で、スマホが脳を常に興奮状態に保ち、情報処理能力や作業記憶を圧迫していると指摘しています。

SNSや動画アプリは次々と新しい情報を流し込み、脳は絶えず情報の整理に追われます。

その結果、学んだ内容を長期記憶に移す余力が奪われるのです。

さらに、カナダのマイクロソフト社による研究では、現代人の平均集中持続時間はスマホの普及により8秒にまで短縮されたと報告されています。

学習時に通知音や着信で注意が途切れると、記憶の定着が大きく妨げられます。

学習環境ではスマホを完全に遮断し、静かで集中できる空間を整えることが、学習効率を大きく左右するでしょう。

参考:「“スマホ脳過労” 記憶力や意欲が低下!?」|クローズアップ現代

③ 偏った食生活

脳は多くのエネルギーを消費する臓器であり、食事内容が記憶力に直結します。

ビタミンB群や鉄分、オメガ3脂肪酸などの不足は、神経伝達の低下や集中力の低下を招きます。

ファストフード中心の食生活や過度な糖質摂取は、短期的には満腹感が得られても脳の働きに悪影響を及ぼします。

野菜、果物、魚、ナッツ類を積極的に摂ることで、記憶を支える脳内環境が整います。

日々の食事バランスが長期的な学習成果を左右するでしょう。

④ 強いストレスの放置

強いストレスが長期間続くと、記憶を司る海馬の働きが低下します。

ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されると、神経細胞がダメージを受けやすくなり、記憶の保持や想起が困難になるのです。

ストレスは集中力や学習意欲の低下も引き起こすため注意しましょう。

ストレスを感じたら早めに対処し、深呼吸や軽い運動、十分な休息を取り入れることが大切です。

一方で、適度なストレスであれば心の安定が記憶力を高める基盤になります。

関連記事:ストレスは記憶力の大敵!脳との関係・記憶を回復させる対処法を解説

⑤ アルコールの過剰摂取

アルコールは記憶形成に直接悪影響を与えます。

少量でも脳の働きが一時的に鈍り、多量になると記憶を司る海馬が麻痺しやすくなります。

その結果、新しく学んだ情報が長期記憶に移行しにくくなるのです。

過度の飲酒を続けると脳萎縮が進行し、認知症のリスクまでも高まると報告されています。

さらに「お酒を飲んで嫌なことを忘れる」という行為も逆効果で、むしろ嫌な記憶が強く残る傾向が確認されています。

学習期間中はアルコールの摂取を可能な限り控え、飲む場合でも「少量・低アルコール・適切なタイミング」を意識することが重要です。

脳の健康を維持する心がけが、安定した記憶力を支える基盤になるでしょう。

関連記事:お酒と記憶力の関係を解説|脳に与える危険性や勉強にも活かせる上手な付き合い方まで

⑥ ながら学習

「ながら学習」は記憶形成に深刻な悪影響を与えることが複数の研究で報告されています。

スタンフォード大学の調査では、メディア・マルチタスクを日常的に行う人ほど記憶課題の成績が低下する傾向が示されました。

これは脳が頻繁にタスクを切り替えることで、ワーキングメモリや注意資源が消耗されやすくなるためです。

さらにTime誌は、マルチタスクが短期記憶から長期記憶への転送を妨げ、ミスの発生率も高まると指摘しています。

学習中はスマホやテレビなどを遠ざけ、一つの課題に集中するシングルタスクが最も効果的です。

短時間でも集中した学習を重ねることで、記憶の安定性が大きく向上するでしょう。

参考:A decade of data reveals that heavy multitaskers have reduced memory, Stanford psychologist says

暗記のコツに関するよくある質問

最後に、暗記のコツに関するよくある質問を紹介します。

短期間で大量の情報を暗記するコツは?

大量に覚えるには「反復」と「アウトプット」が基本です。

まず全体像をつかみ、繰り返し復習&人に説明することで記憶が定着します。スキマ時間や集中環境を活用して、短時間でも密度ある学習を意識しましょう。

集中力が続かないときはどうする?

集中力が続かないときは、学習環境の見直しと短時間集中法が役立ちます。

周囲の雑音を減らし、スマホを遠ざけるだけでも集中しやすくなるでしょう。

ポモドーロ・テクニックのように、25分集中して5分休憩するサイクルを取り入れる方法も効果的です。

また、目標を細かく区切ると達成感が得られ、意欲の維持につながります。

さらに、軽い運動や深呼吸を取り入れると脳がリフレッシュされ、集中力が回復しやすくなります。

暗記が苦手な人でもできる方法はある?

暗記が苦手な人は、イメージ記憶を活用すると良いでしょう。

単語や数字を映像や物語に関連付けることで、記憶が定着しやすくなります。

学習内容を友人に説明したり、模擬テストを繰り返すことも苦手意識の克服に役立つでしょう。

色々試してみた上で、自分に合った方法を組み合わせることが鍵になります。

忘れやすい人向けの暗記のコツは?

忘れやすい人は、間隔反復法を取り入れると改善が期待できます。

一定の間隔で復習を繰り返せば、記憶は長期間維持されやすくなるでしょう。

また、睡眠も記憶定着に影響を与えますので、学習後は十分に休むことが大切です。

さらに、学習内容を実例や経験と結びつけると、思い出しやすくなります。

重要なポイントはまとめノートに整理し、繰り返し見返せるようにしておくと良いです。

音楽を聴きながら勉強しても良い?

音楽を聴きながらの勉強は内容や状況によって効果が異なります。

暗記や読解など言語処理を伴う学習では、歌詞付きの音楽が注意を分散させるため、成績が下がる傾向が報告されています。

一方で、クラシックや自然音のようなインストゥルメンタル音楽は、単純作業や計算では集中力を高める可能性があるとされています。

ただし、個人差も大きく、自分に合う環境を試して見極めることが大切です。

集中を妨げると感じた場合は、無音やホワイトノイズを利用した方が安定しやすいでしょう。

まとめ|記憶力を高めて、暗記をもっと楽に

本記事では、短時間で暗記するコツ、科学的に証明された記憶法、目的別の暗記方法について解説しました。

イメージ・語呂・ストーリーに加え、反復やマインドマップを組み合わせれば、記憶の定着と学習効率が大きく向上します。

生活習慣や学習環境を整えることも、安定した記憶力を支える大切な要素です。日々の勉強に取り入れ、暗記を負担なく進めましょう。

Wonder Educationでは、誰でも記憶力を高められる記憶術講座を提供しています。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

再現性の高い指導で、記憶力向上とそれによる目的の達成をサポートしていますので、ご興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。