「文章が頭に入ってこない」「何度読んでもすぐ忘れる」、勉強や仕事に支障が出て不安……本気で改善したい!

仕事や勉強のために一生懸命読んでも”内容が理解できない、記憶に残らない”と感じている人は少なくないはずです。

ストレスやスマホ疲労、環境要因、発達特性の重なりによって誰にでも起こり得ます。

本文では、文章が頭に入ってこない原因の見極めと環境調整、勉強・仕事に効く対処法、記憶に残す読書術と記憶術について解説します。

受験生から多忙な社会人の方向けに、理解力と定着率を底上げする実践手順とチェックリストを紹介します。

もくじ

文章が頭に入ってこない原因は?

文章が頭に入らないと悩む人は少なくありません。

原因は一つではなく、環境や体調、生活習慣、さらには病気の影響まで幅広く関係しています。

- 集中できない環境や心の状態(ストレス・疲れ)

- 加齢や疲労による記憶力の低下

- 情報過多やデジタル依存(スマホ脳疲労)

- 突然起こる場合は病気の可能性(うつ・ADHD・適応障害など)

それぞれ順番に解説します。

集中できない環境や心の状態(ストレス・疲れ)

文章を理解するためには集中力が不可欠です。

しかし日常生活のストレスやスマートフォンによって、簡単に集中力が途切れてしまうことがあります。

例えば次のような状況に心当たりはありませんか?

- 仕事の締め切りや家庭の悩みで頭がいっぱい

- 友人からのメッセージ通知で気が散ってしまう

スマホやSNSは現代に欠かせないツールですが、仕事や日常の悩みに加わることで集中力を削ぐ大きな要因になり得ます。

その結果、文字を追っているものの内容がしっかりと頭に入ってこないという現象が起こります。

また、適切な集中状態に入るには環境の整備も必要です。

騒音が多い場所や視覚的な刺激が多い空間では注意が散漫になりやすいので、静かで集中しやすい環境に身をおきましょう。

日常のストレスやスマートフォンから距離を置き集中できる環境を作ることで、内容がより頭に入りやすくなりますよ。

加齢や疲労による記憶力の低下

読んだ内容を覚えておくためには、集中力に加えて記憶力が正常に機能していることが必要です。

しかし現代社会は情報量が膨大で、短期間で多くの情報を処理することが求められがちです。

これがかえって脳を疲弊させ、結果として記憶力が低下する原因となります。情報過多による「判断疲れ」や「判断麻痺」という状態は心理学でも指摘されています。

このような状況を改善するためには、記憶力を鍛えるための習慣を取り入れることが有効です。例えば、睡眠を十分にとることや日常的に脳を使ったトレーニングを行うと良いでしょう。

具体的な手法については後ほど解説します。

情報過多やデジタル依存(スマホ脳疲労)

現代社会では情報量が膨大であり、スマートフォンやSNSを長時間利用すると、脳が常に刺激を受け続け休息する時間を失います。

この状態が続くと前頭前野の処理機能に負荷がかかり、ワーキングメモリーが疲弊して新しい情報を整理する余力が不足します。

その結果、文章を読んでいても内容が頭に入らない、記憶に残らないといった「スマホ脳疲労」の症状が現れるのです。

また、研究では「ぼんやり考える」デフォルトモード・ネットワークが働かなくなることで、集中力や感情のコントロールにも悪影響が及ぶことが示されています。

このような悪循環を断ち切るためには、意識的にスマホから距離をとる「デジタルデトックス」を取り入れ、脳を休ませる時間を確保することが有効です。

参考:集中力や記憶力が落ちていませんか?「スマホ脳疲労」に注意|大正製薬

突然起こる場合は病気の可能性(うつ・ADHD・適応障害など)

文章が急に頭に入らなくなった場合、精神的な病気の兆候である可能性も考えられます。

うつ病では思考力や集中力が低下し、ADHDでは注意の持続が難しくなるため、読んでも理解が深まらない状態になりやすいです。

さらに、適応障害など強いストレスに起因する疾患も、文章理解を阻害します。

こうした症状が長期間続く場合には、自己判断せず医療機関に相談し、専門家のサポートを受けることが重要になります。

参照

: T内科クリニック高槻院 うつ病の基礎知識

: 新宿ペリカンこころクリニック 【心療内科 Q/A】

文章の内容が頭に入らないときの対処方法

文章の内容が頭に入らないときは、ただ漫然と読むのではなく、工夫を取り入れることが大切です。

集中力を高めつつ理解を深める方法を実践することで、読書や学習、仕事における成果も向上していきます。

- 効率よく本を読む工夫する

- アクティブリーディングを実践するな読書をする

- 読むペースを調整する

- 勉強・受験での工夫

- 仕事の資料を理解する工夫

それぞれ順番に解説します。

効率よく本を読む工夫する

効率的に本を読むには、目的を明確にしてから読み始めることが重要です。

なぜその本を読むのか、何を得たいのかを整理しておくと、不要な部分に気を取られずに済みます。

例えば、仕事に役立てたい場合は要点を意識的に拾い出すことで、理解度が大きく向上します。

すべてを丁寧に読む必要はなく、目的に合わせて取捨選択をしながら進める姿勢が大切です。

さらに、重要な部分はメモにまとめると、全体像を把握しやすくなります。

アクティブリーディングを実践する読書をする

アクティブリーディングとは、「問いを持ちながら読む」ことで理解を深める読書法です。

例えば次のような工夫があります。

- 勉強:章ごとに「試験で出題されるならどんな問題か?」を想像しながら読む。

- 仕事:資料を読むときに「この情報をどう業務に活かせるか?」と自問する。

- 趣味・自己啓発書:自分の体験や考え方と比較して「活かせるポイントは何か?」をメモする。

また、重要な部分に下線を引いたり、付箋に要点を書き出して貼ることで、読後に振り返りやすくなります。

このように「読む」だけでなく「考えながら整理する」姿勢を持つことで、文章が記憶に残りやすくなります。

参考:理解力が高い人がしている「アクティブ・リーディング」とは|THE OWNER

読むペースを調整する

読書の際には、内容や難易度に合わせて読む速度を調整することが効果的です。

重要な部分ではペースを落として丁寧に読み、説明や背景の部分は流し読みするなど柔軟に切り替えると理解が深まります。

一律に速読や精読を続けると脳に大きな負担がかかり、集中力が低下して内容が頭に残りにくくなる恐れがあります。

そのため、読む目的や状況を意識しながらペースを変えることが、効率的な理解につながるのです。

- 難しい専門書は1ページごとに要点をまとめる

- 小説はストーリー部分を流し読みし、伏線や重要な描写は丁寧に読む

- 試験勉強では設問に関わりそうな章を重点的に精読する

- 仕事の資料は数字や図表を慎重に確認し、説明文は概要を把握する程度にする

無理に速さだけを追い求めるのではなく、理解度を優先して読書のリズムを整えることが大切です。

勉強・受験での工夫

勉強や受験対策では、科目ごとの工夫を取り入れると効率が上がります。

- 英語:音読やシャドーイングで耳と口を使うと、記憶が長期化しやすい。

- 現代文:段落ごとに要約をノートに書き、論理展開を整理する。

- 暗記科目(社会・理科など):図解やマインドマップを使い、関連知識をまとめて覚える。

- 数学:解答を覚えるのではなく「解き方のプロセス」を声に出して説明する。

また、短時間の集中学習と休憩を繰り返す「ポモドーロ法」や、就寝前に暗記した内容を翌朝軽く復習する「睡眠学習」も記憶定着に効果的です。

このように「科目別+学習法の工夫」を組み合わせることで、文章が頭に入りやすくなり、受験本番で力を発揮できます。

仕事の資料を理解する工夫

仕事の資料を読む際には、目的や利用シーンを意識することが効率化につながります。

例えば、数字や図表は正確に把握し、それ以外の部分は概要を押さえる程度で十分です。

また、疑問点を放置せず関係者に確認すれば理解の質がさらに深まります。

限られた時間でも必要な情報を的確に吸収できるよう、優先度を意識することが重要です。

この工夫によって、業務効率が向上し成果にもつながります。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

本や文章を忘れずに定着させる方法

本や文章を忘れずに定着させるには、読み方や学び方に工夫を取り入れることが大切です。

記憶の仕組みに沿った方法を実践することで、知識を効率的に長期間保持することが可能になります。

- 繰り返し読むことで記憶を定着させる

- 人に説明・アウトプットして理解を深める

- ノートや要点をまとめて振り返る

それぞれ順番に解説します。

繰り返し読むことで記憶を定着させる

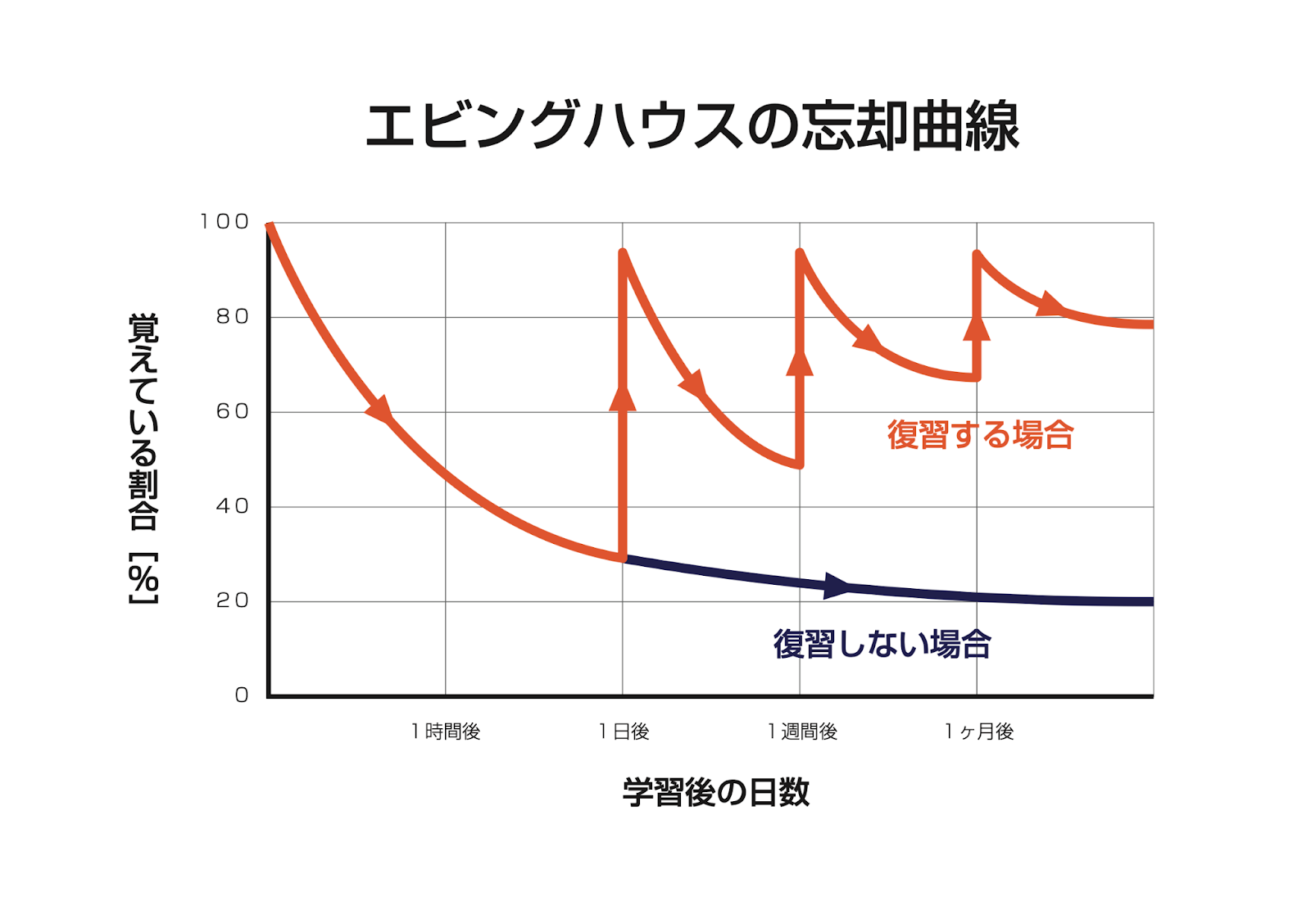

文章や本の内容をしっかりと記憶に残すためには、繰り返し読むことが欠かせません。

人間の脳は一度の読書では情報を短期記憶にとどめるだけで、時間が経つにつれて忘却が進んでしまいます。

しかし、同じ内容に複数回触れると脳が「重要な情報」と判断し、長期記憶に移行しやすくなるのです。

心理学者エビングハウスの「忘却曲線」でも、一定の間隔で復習することで記憶が定着しやすいと示されています。

したがって、1日後・1週間後・1か月後など段階的に再読する習慣をつけることが、効果的な学習につながります。

関連記事:エビングハウスの忘却曲線と復習スケジュール完全ガイド

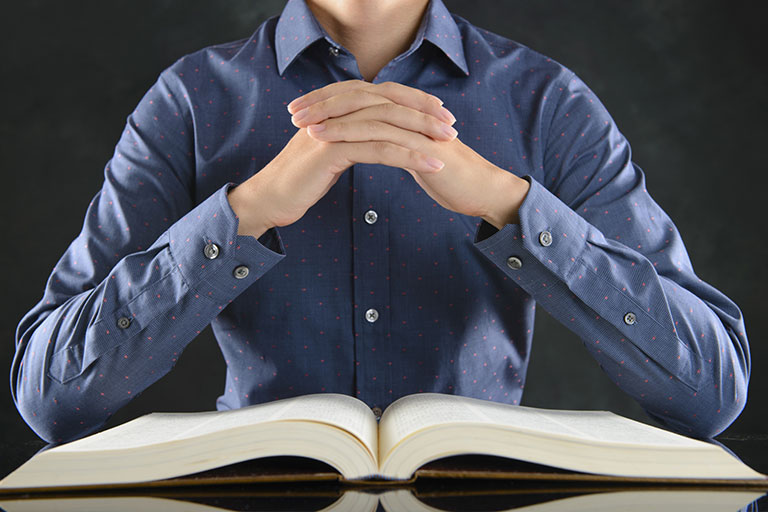

人に説明・アウトプットして理解を深める

知識を定着させるには、人に説明するアウトプットの習慣を持つことが非常に有効です。

自分の言葉で整理して伝えようとすると、理解が浅い部分や不十分な点に気づき、修正するきっかけになります。

また、説明の過程で情報を再構成するため、単なる暗記ではなく本質的な理解へとつながっていくのです。

さらに、教えることは「学ぶこと」でもあり、知識を実践的に活用できる力が養われます。

- 友人や家族に学んだ内容を説明する

- 同僚や勉強仲間とディスカッションする

- ブログやSNSで要点を発信する

- 音声で自分に向けて解説を録音してみる

- 模擬授業のようにホワイトボードを使って解説する

このようにアウトプットを繰り返すことで、知識が実用的な形で記憶に残り、必要なときにスムーズに思い出せるようになります。

参考記事:短時間で効率よく暗記する11の方法|暗記が苦手な人でも驚くほど覚えるコツ!

ノートや要点をまとめて振り返る

文章の要点をノートに整理して振り返ることは、知識を長期的に定着させるために非常に効果的です。

書き出す作業そのものが記憶を強化し、内容を視覚的に確認できるため、理解の抜け漏れを見つけやすくなります。

さらに、後からノートを読み返すことで復習がしやすくなり、効率的に学習を継続できる仕組みをつくれます。

そのため、重要な部分を簡潔にまとめて残す習慣を持つことが、知識を確実に保持する上で大切です。

- 本文を要約して3〜5行でまとめる

- キーワードごとに図表やマインドマップを描く

- 学んだ内容を箇条書きに整理する

- 自分なりの質問と答えをノートに書き込む

- 後から復習しやすいように色分けや付箋を使う

このような工夫を加えることで、ノートが単なる記録ではなく、理解を深め記憶を強化する学習ツールとして活用できるようになります。

関連記事:【科目別】暗記ノートの作り方完全ガイド|中高生におすすめ活用法も紹介

文章が頭に入らない時の心構え

文章が頭に入らないときには、焦って無理に読み進めるのではなく、心の持ち方を見直すことが大切です。

工夫を取り入れることで集中力を取り戻し、理解度を高めながら読み進めることが可能になります。

- 心にゆとりを持つことの重要性

- ジャンルや難易度を変えてみる

- 短時間読書で集中力を高める

- マインドマップで情報を整理する

それぞれ順番に解説します。

心にゆとりを持つことの重要性

文章が頭に入らないと感じるときは、内容の難しさや疲労だけでなく、自分の興味や集中力の状態も大きく影響しています。

無理に読み進めるよりも、まず心に余裕を持つことが大切です。

人は常に一定の集中力を保てるわけではなく、疲れやストレスが強いと理解力が落ちてしまいます。

そのようなときは、深呼吸をしたり環境を少し変えたりするだけで気分が切り替わり、集中を取り戻しやすくなります。

読書を義務ではなく楽しみの一つとして捉えることで、自然と内容が頭に入りやすくなるのです。

ジャンルや難易度を変えてみる

読んでいる本が難しすぎて「そもそも興味を持てない」と感じていませんか?

そのようなときは無理に同じ本を読み続けるよりも、自分に合った別の本に切り替えることが効果的です。

ジャンルやテーマを変えるだけで新しい視点が得られ、読書へのモチベーションが回復する場合もあります。

実際に資格試験の勉強でも、最初から難易度の高い本を選んでしまい挫折するケースは少なくありません。

読書においても義務感を強めすぎず、楽しみながら読み進められる本を選ぶことが集中力を取り戻す近道になります。

短時間読書で集中力を高める

長時間読書を続けると集中力が低下し、内容が頭に入りにくくなることがあります。

そのため、時間を短く区切って効率的に集中する方法が有効です。

代表的なのが25分の集中と5分の休憩を繰り返すポモドーロ・テクニックで、この仕組みにより集中力を維持しやすくなります。

さらに休憩中に軽く体を動かすとリフレッシュ効果が加わり、再び高い集中を発揮できる点もメリットです。

読書が負担に感じやすい人にとって特に有効な方法といえるでしょう。

マインドマップで情報を整理する

マインドマップは情報を視覚的に整理する方法で、学習効果を高める有効な手段とされています。

中心にテーマを置き、放射状にキーワードや要点を展開することで、全体像と細部を同時に把握できる点が特徴です。

研究では学習効果の要因として「思考整理因子」「対象把握因子」「作業効率因子」の3つが抽出され、脳の働きとの類似性が指摘されています。

具体的には、連想的にキーワードを広げる作業が発想を整理し、階層的にまとめることで全体像を理解しやすくなります。

また、文章化せずキーワードで要点を押さえることで効率的に学習が進み、記憶の定着にも効果を発揮します。

記憶術を使って「文章を忘れない脳」をつくる

文章を忘れずに定着させるためには、記憶術を取り入れることが効果的です。

記憶術は視覚や連想を使って情報を整理し、脳に負担をかけず効率的に記憶を残す工夫ができます。

- 記憶術(イメージ法・ストーリーメソッドなど)の活用

- 吉永式記憶術がおすすめ

それぞれ順番に解説します。

記憶術(イメージ法・ストーリーメソッドなど)の活用

記憶術は、情報を頭に残りやすくするために考案された実践的なテクニックです。

抽象的な文章や概念を具体的なイメージに置き換え、連想させることで記憶の定着を促します。

さらに複数の要素を一つの物語にまとめることで、自然な流れで覚えやすくなるのも特徴です。

記憶術は暗記が苦手な人にとっても取り組みやすく、日常生活のタスク管理や新しい情報整理にも応用できます。

- イメージ法:抽象的な情報を視覚的なイメージに変換する

- ストーリーメソッド:複数の要素を一つの物語として関連づける

- 色分け法:情報を色や形で分類し、重要度を視覚的に強調する

- 連想法:新しい情報を既存の知識や体験に結びつける

- キーワード法:文章を短い言葉に置き換えて覚えやすくする

こうした手法を活用することで、頭に入りづらい内容も整理され、段階的に吸収できるようになるはずです。

関連記事:【簡単に実践できる】おすすめ記憶術トレーニング14選&アプリを紹介

吉永式記憶術がおすすめ

吉永式記憶術は、短時間で効率よく情報を覚えることを目的とした記憶法です。

この記憶術は特にTOEICや資格取得などで成果を挙げており、科学的な裏付けがある論理的な記憶方法が取り入れられています。

文章の要点を視覚化し、マインドマップのように広げていくことで記憶の定着を促進することが可能です。

医師として長年の臨床経験を持つ精神科医の西田誠先生からも推奨されています。

「学習に対する不安をなくしたい」「長期的に知識を吸収して豊かな人生を歩みたい」という方はぜひ「無料体験レッスン」を覗いてみて下さい。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

文章が頭に入らないに関するよくある質問

文章が頭に入らないに関するよくある質問を解説します。

文章が頭に入らないのは病気ですか?

文章が頭に入らない状態が一時的であれば、多くの場合は病気ではなく疲労やストレスが原因です。

しかし、集中できない状態が長期的に続き、生活や仕事に支障をきたす場合は注意が必要です。

うつ病やADHD、適応障害などが背景にあるケースもあり、その場合は専門的な診断が欠かせません。

したがって不調が続く場合は自己判断せず、医療機関に相談することを強く推奨します。

勉強中に文章が頭に入らないときの対策は?

勉強中に文章が頭に入らないときは、集中を妨げる要因を取り除くことが第一の対策です。

静かな環境で学ぶ、机の上を整理するなど視覚的な刺激を減らす工夫が効果的とされています。

また、短時間学習と休憩を交互に行う「ポモドーロ法」を取り入れると集中力を保ちやすくなります。

環境調整と学習リズムを組み合わせることで、理解力を安定的に高めることが可能です。

スマホ疲れで文章が入らないときの改善法は?

スマホを長時間使用すると脳が疲労し、文章が頭に入らない状態になりやすい傾向があります。

改善のためには、まず意識的にスマホから距離を取り、デジタルデトックスを実践することが大切です。

さらに、目を休めるための遠方視や軽い運動を組み合わせると、リフレッシュ効果が高まります。

このように習慣を見直すことでスマホ疲れを和らげ、再び集中できる状態を取り戻せるでしょう。

まとめ|文章が頭に入らない原因を理解し、記憶術で克服しよう

本記事では、文章が頭に入ってこない原因と、勉強や仕事で使える記憶術や読書法を紹介しました。

集中を乱すストレスやスマホ脳疲労、うつやADHDの可能性も解説し、具体的な改善策を提示しました。

効率的に読む方法や記憶を定着させるコツを押さえれば、理解力が大きく変わります。

今日からなにか一つだけでも実践し、記憶力向上を体感してください。

「もっと集中力や記憶力を高めて、勉強や仕事に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。