キツネさん

キツネさん

「エビングハウスの忘却曲線」について、学校や塾などで一度は聞いたことがあるという方は多いかもしれません。

しかし実はこの忘却曲線については、誤った解釈が定着していたり、十分に活用できていなかったりする場合が多いのです。

そこで今回の記事では「エビングハウスの忘却曲線」について、よくある間違いや、勉強・ビジネスでの生かし方も合わせて解説していきます。

正しく活用できれば記憶力アップにもつながるので、ぜひ参考にしてみてください。

「自分に自信が持てず、常に不安」

「人の顔と名前が覚えられない」

「資格試験に合格したい」

「英単語が全然覚えられない」

「本の内容をすぐ忘れる」

それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士

吉永 賢一

偏差値93

東京大学理科3類合格

IQ180を持つメンサ会員

講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導

記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師

書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ

エビングハウスの忘却曲線とは【簡単に解説】

まずは「エビングハウスの忘却曲線」の概要から簡単に見ていきましょう。

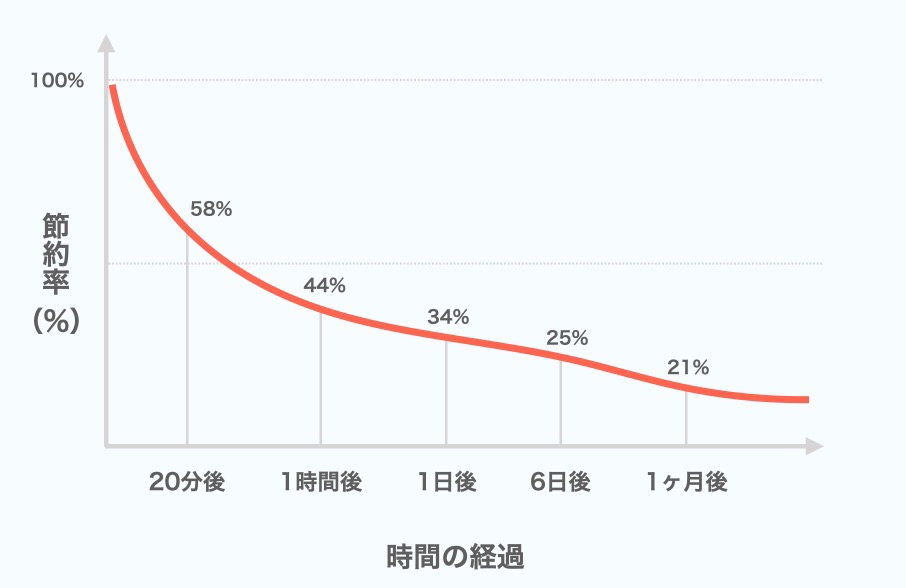

忘却曲線は、人間の記憶が時間とともにどのように失われるのかを示す有名なグラフです。

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが1885年に発表した研究に基づき、記憶の保持率が時間経過とともに急激に低下することが明らかになりました。

- ドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスが提唱

- 時間の経過と記憶の関係を表した曲線のこと

エビングハウスは実験を通して「人の記憶は時間が経つとどうなるのか」を、以下のような形でグラフに示しました。

グラフの縦軸「節約率」の意味

エビングハウスの忘却曲線における縦軸は「節約率(Saving Rate)」と呼ばれます。これは、最初に学習した内容を再び覚え直すときに必要な時間が、初回学習と比べてどれだけ短縮されたかを示す指標です。

たとえば初回に10分かかった暗記が、再学習では4分で済んだ場合、節約率は60%になります。つまり、節約率が高いほど、以前の記憶が多く残っているということです。

この概念は、単純な「覚えている割合」ではなく、再学習にかかる労力を基準にしている点が特徴的です。

実験条件(無意味な単語)

エビングハウスの実験は、意味を持たない「無意味綴り(nonsense syllables)」を材料として行われました。

具体的には、母音1文字と子音2文字を組み合わせたランダムな文字列(例:BOK, ZATなど)を使用し、被験者が既存の知識や連想に頼らない条件を作りました。

この方法により、純粋な記憶の減衰速度を測定することが可能になったのです。その結果、20分後には約42%、1日後には約33%の節約率に低下するという急速な忘却パターンが確認されました。

これは、意味のある情報よりも、無意味な情報が早く忘れられることを示唆しています。

エビングハウスの忘却曲線のよくある誤解

忘却曲線は記憶の減衰を示す有名なモデルですが、その解釈にはいくつかの誤解が存在します。

ここでは特に多く見られる2つの誤解を取り上げ、それぞれの正しい理解を解説します。

「曲線は誰にでも当てはまるわけではない」

エビングハウスの忘却曲線は、特定の条件下で行われた実験結果に基づくモデルです。そのため、全ての人に同じ形の曲線が適用できるわけではありません。

実際には、年齢・経験・学習内容・感情の関与などによって記憶の保持率は大きく変わります。

たとえば意味のある知識や実生活と結びついた情報は、無意味な単語よりも長く記憶されやすい傾向があります。したがって、忘却曲線は「人間全体の一般傾向」を示す参考モデルとして理解するのが適切です。

関連記事:長期記憶のしくみを分かりやすく解説!超効率で忘れない脳を作る方法

「覚えた全てを忘れるわけではない」

忘却曲線を見ると「時間が経てばすべて忘れてしまう」と誤解されがちですが、これは正しくありません。実際には、学習後すぐに急速な忘却が起こった後、残った記憶は長期間保持されることが多いです。

特に繰り返し復習した情報や感情を伴う出来事は、数年後でも思い出せるケースがあります。

忘却曲線の下限部分はゼロではなく、一定の記憶が長く残ることを示しているのです。この点を理解すれば、適切な復習と長期記憶化の重要性がより明確になります。

忘却曲線から導く最適な復習タイミング

忘却曲線の特徴は、学習直後に急激な記憶低下が起こり、その後は緩やかに忘却が進む点です。

この性質を踏まえると、効率的に記憶を定着させるためには、特定のタイミングで復習を繰り返すことが重要です。

ここでは、実践的な復習スケジュールと管理方法を紹介します。

1日後・3日後・7日後・14日後のスケジュール例

エビングハウスの忘却曲線に基づく復習法では、学習直後の記憶低下を防ぐために、最初の復習を1日以内に行うことが推奨されます。その後、3日後、7日後、14日後と復習間隔を徐々に伸ばすことで、記憶の保持率を高く維持できます。

たとえば、月曜に覚えた内容を火曜・木曜・翌週月曜・翌々週月曜に復習するサイクルです。

この方法は「間隔反復法(spaced repetition)」とも呼ばれ、資格試験や語学学習の分野で高い効果が報告されています。

復習タイミングを管理する方法(付箋/カレンダー)

復習タイミングを忘れずに実行するには、物理的・デジタル的な管理ツールを活用すると効果的です。

紙ベースなら、学習日と復習予定日を記入した付箋をノートや教材に貼る方法がシンプルでおすすめです。デジタル派であれば、Googleカレンダーや専用の学習アプリ(Anki、RemNoteなど)を使えば、自動でリマインドしてくれます。

特にアプリは、忘却曲線をもとに最適な間隔で復習日を提示してくれるため、継続が容易になります。

自分の生活スタイルに合った方法を選び、習慣化することが成功の鍵です。

関連記事:効率よく暗記する方法の決定版!「ラクして覚える」が最強

勉強法・学習方法に関するよくある悩み

▼頑張っているのに成果が出ない——。

それは能力ではなく、学びの順番が整理されていないだけかもしれません。

まずは無料動画で、学習方法の基本となる手順を確認。

理解と復習の流れが明確になり、学習効率の違いを実感できます。

今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!

エビングハウスの忘却曲線を勉強に活用しよう

忘却曲線は単なる理論ではなく、実際の学習に取り入れることで効果を発揮します。

ここでは、記憶の定着を促す3つの実践法を紹介します。

- 複数回に分けて覚える分割学習法

- 間隔反復と長期記憶化のポイント

- 復習アプリ活用法(Anki/リマインダー)

複数回に分けて覚える分割学習法

「詰め込み学習」は短期的な記憶には有効でも、長期記憶にはつながりにくい傾向があります。

分割学習法では、同じ学習内容を小分けにして複数回繰り返すことで、脳が情報を整理しやすくなります。

間隔反復と長期記憶化のポイント

間隔反復(Spaced Repetition)は、忘れかけた頃に復習を行うことで記憶を強化する方法です。

復習間隔を徐々に延ばすことで、少ない回数でも長期間覚えていられるようになります。

復習アプリ活用法(Anki/リマインダー)

アプリを使えば、復習間隔の計算やリマインドを自動化でき、継続のハードルを下げられます。

特に「Anki」は忘却曲線をもとにした間隔反復システムを搭載しており、ユーザーの記憶状況に合わせて復習日を最適化します。

エビングハウスの忘却曲線はビジネスでも生かせる

忘却曲線は勉強だけでなく、ビジネスシーンでも大きな効果を発揮します。特に情報の定着や効率的な準備が求められる場面で活用することで、成果につながります。

ここでは代表的な2つの活用例を紹介します。

プレゼンや会議準備

プレゼンや会議での発表内容は、一度準備しただけでは本番で思い出せないことがあります。

忘却曲線を意識した復習スケジュールを組むことで、情報を記憶に定着させ、緊張してもスムーズに話せるようになります。

活用法 リハーサルは時間をかけすぎず、短い間隔で複数回行うのが効果的です。 関連記事 : 文章を暗記する8つのコツ|おすすめアプリも紹介! 企業研修や資格取得支援においても、忘却曲線を踏まえた復習スケジュールは効果的です。 特に短期集中の研修では、受講後すぐに知識が薄れてしまうため、復習計画をセットで組むことが重要です。 活用法 研修後の「最初の復習」が、その後の知識定着率を大きく左右します。 \吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/ 「エビングハウスの忘却曲線は嘘」という意見は、実験条件の特殊性から生まれた誤解です。 エビングハウスの研究は、意味のない無作為な音節を覚えるという極端な条件で行われたため、日常的な学習や意味のある知識の忘却速度とは異なります。 しかし、「学習直後に急速な忘却が起こり、その後緩やかになる」という傾向自体は多くの研究で再現されており、学習計画の参考モデルとして十分有効です。 忘却曲線を効率的に活用するには、間隔反復法を自動で管理してくれるアプリが便利です。 代表的なのは「Anki」「RemNote」「Quizlet」などで、ユーザーの回答状況に応じて最適な復習タイミングを提案してくれます。 これにより、スケジュール管理の手間が省け、継続的な学習が容易になります。特に資格試験や語学学習のような暗記量が多い分野では効果的です。 学校や資格試験では、忘却曲線を活用して授業や自主学習の復習計画を立てることで、記憶定着率を高められます。 たとえば、授業翌日に復習を行い、その後3日後・1週間後・2週間後に再確認する方法です。 資格試験では、模試や過去問演習の復習を同様の間隔で繰り返すことで、知識が長期記憶に移行します。 この手法は、教員研修や企業研修でも効果が実証されています。 エビングハウスの忘却曲線は、記憶の減衰を可視化し、効果的な復習の重要性を示す強力なツールです。 今回紹介した「1日→3日→7日→14日の復習サイクル」や「間隔反復法」を取り入れれば、短期記憶を長期記憶に移行させることが可能です。 勉強や資格試験はもちろん、ビジネスのプレゼンや研修でも、この理論を活用すれば知識やスキルをより確実に身につけられます。 そして、さらに記憶力を高めたいなら、科学的根拠に基づいた実践的トレーニングである吉永式記憶術を試してみるのも一つの方法です。自分に合った学習法とツールを組み合わせれば、「忘れる」を最小限に抑え、成果を最大化できます。 \吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/ 記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education 吉永式記憶術は多くの方からお喜びの声を頂いております。 死ぬほど暗記が苦手だったのに、今ではスーッと覚えられて全く忘れないです! ビジネスで成功して会社員から独立。人生が180度変わりました! 落ち続けた宅建試験に合格できました! 今まで苦労して勉強したTOEICのスコアがアップしました!外資系企業に転職できました! 学習障害の診断を受けて数学は絶対にできないと言われていたのに国公立医学部に合格できました。 引用:吉永式記憶術 先生のカウンセリングでトラウマに気づき語学習得も新たなチャレンジもできるようになりました! あれこれが多くなってきたのですが、 株式会社Wonder Education 代表取締役 Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、 学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

社内研修・資格対策

エビングハウスの忘却曲線に関するFAQ

エビングハウスの忘却曲線は嘘?

復習アプリのおすすめは?

学校や資格試験での実践例は?

まとめ|忘却曲線を味方にすれば、記憶は驚くほど長く残る

吉永式記憶術の口コミ・評判

その声の一部をご紹介します。

引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績

覚え方を工夫を知り、物忘れがなくなりました!

引用:YGC吉永ジーニアスカレッジ 受講生実績

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。