キツネさん

キツネさん

集中したいのに気が散ってしまう、そのもどかしさは誰もが経験することです。

本記事では、手・頭・足にある集中力を高めるツボの場所と押し方、効果を解説します。

ツボ押しがおすすめなのは、在宅ワークや受験勉強に取り組む方、短時間で集中したい方です。

最後まで読み進めて、すぐに実践できるツボ刺激法を知り、仕事や学習効率を高めてみましょう。

「自分に自信が持てず、常に不安」

「人の顔と名前が覚えられない」

「資格試験に合格したい」

「英単語が全然覚えられない」

「本の内容をすぐ忘れる」

それ、記憶術で解決できます!

講師プロフィール

日本一の記憶博士

吉永 賢一

偏差値93

東京大学理科3類合格

IQ180を持つメンサ会員

講師歴32年、元家庭教師で15,000人以上に指導

記憶力ギネス世界新記録保持者という業界随一の肩書を持つ記憶術講師

書籍出版や雑誌掲載多数!

もくじ

そもそもツボとは?科学的根拠はある?

ツボとは、東洋医学において体の不調を整えるために利用されてきたポイントです。

一方で近年はリラクゼーションや集中力アップとの関連も注目され、科学的な研究も少しずつ進められています。

- ツボ刺激の基本原理

- 集中力向上に効果が期待される理由

- ツボ押しを行う際の注意点

それぞれ順番に解説します。

ツボ刺激の基本原理

ツボは東洋医学において「経穴」と呼ばれ、体内を流れるエネルギーの通り道である「経路」の要所に存在しています。

この経路は臓器や脳、筋肉などを結びつける役割を持ち、ツボを押すことでその流れを整え、エネルギー循環をスムーズにする働きがあると考えられています。

実際、WHO(世界保健機関)もツボの存在を公式に認めており、体には361か所の経穴があると定義しています。

つまりツボ刺激の基本原理は、体内のエネルギーの流れを調整し、全身のバランスを整える点にあるのです。

集中力向上に効果が期待される理由

ツボ押しを行うと自律神経のバランスが整い、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズになります。これによって心身が安定し、疲労を感じにくくなることから集中状態を維持しやすくなります。

また手や肩にあるツボは血流を促進し、脳への酸素供給を助ける点も大きな特徴です。

その結果、眠気を和らげたり頭がすっきりする感覚を得られる効果が期待されます。

ツボ刺激は短時間でもリフレッシュをもたらし、作業効率を支える有効な手段となるのです。

ツボ押しを行う際の注意点

ツボ押しは強い力で行えば良いというわけではなく、心地よい圧で刺激することが重要です。押しすぎると筋肉や神経を傷めたり、かえって疲労を招く可能性があるため注意が必要です。

さらに妊娠中の方や持病がある方は、必ず医師や専門家に相談してから取り入れるのが安全です。

ツボ押しは集中力を高める補助的な方法であり、生活習慣や休養の基盤が整ってこそ効果が発揮されます。

このように適切な方法を守って取り入れることで、無理なく健康的に集中力をサポートできるのです。

集中力を高めるツボ|手のツボ

集中力を高める方法の一つとして「手のツボ」を押すことが注目されています。

忙しい人や人目が気になる場面でも、手のツボなら気軽に押せるので実践しやすい方法です。

- 合谷(ごうこく)|全身の血流を促し脳を活性化

- 陽池(ようち)|脳の活性化と集中力向上

- 老宮(ろうきゅう)|脳疲労を和らげ活力を与える

- 神門(しんもん)|心を落ち着け集中を持続する

- 関衝(かんしょう)|頭のもやもやを解消する

それぞれ順番に解説します。

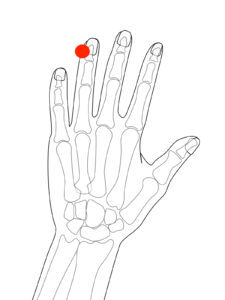

① 合谷(ごうこく)|全身の血流を促し脳を活性化

合谷は、親指と人差し指の骨が交わる部分にある代表的なツボで、万能のツボとも呼ばれています。

刺激することで血流が良くなり、脳へ酸素や栄養が行き届きやすくなるため集中力の向上に有効です。

押し方は反対の手の親指で5秒ほど押し、ゆっくり離す動作を繰り返すのが効果的です。

合谷は頭をすっきりさせ、短時間で集中状態へ導くサポートになるツボです。勉強や会議前など、集中したい場面で積極的に活用すると良いでしょう。

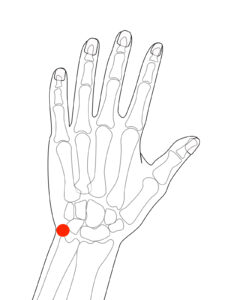

② 陽池(ようち)|脳の活性化と集中力向上

陽池は手の甲側、手首の中央付近にあるツボで、自律神経を整えて気持ちを落ち着ける作用があります。

このツボを押すと脳の働きが活性化しやすくなり、集中力を持続させる効果が期待できます。

親指で軽く円を描くように押すと心地よい刺激が伝わり、リラックスしながら作業効率を高められます。

陽池は疲れやストレスで集中力が途切れたときに取り入れると効果的です。短時間のリフレッシュ法として、勉強や仕事の合間におすすめできます。

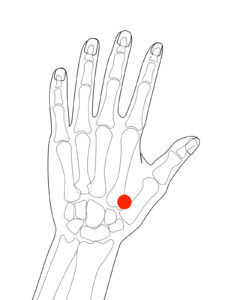

③ 老宮(ろうきゅう)|脳疲労を和らげ活力を与える

老宮は手のひらの中央にあるツボで、精神的な疲労を和らげて心身を整える働きがあるとされています。

このツボを押すと緊張がやわらぎ、リラックスしながら脳の疲れを軽減できるのが特徴です。

反対の親指でじっくり押し、深呼吸を合わせるとより効果が高まりやすくなります。

老宮は長時間の勉強や作業で疲れを感じたときに活力を取り戻すのに役立ちます。集中力を回復させたいときに頼れるツボです。

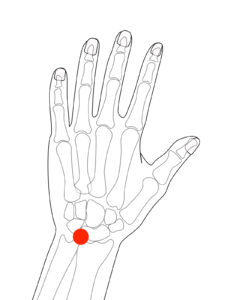

④ 神門(しんもん)|心を落ち着け集中を持続する

神門(しんもん)は、手首の内側、小指寄りのくぼみにあるツボで、「心の門」とも呼ばれるように心の安定に深く関与するとされています。

このツボを刺激すると副交感神経が優位になり、緊張や不安を和らげる効果が期待できます。精神的なプレッシャーや落ち着かない気分によって集中が続かないときにおすすめのツボです。

押し方としては、反対の手の親指で神門を5〜10秒ゆっくり押し、同時に深く息を吐くことで、よりリラックス効果が高まります。仕事や勉強に取りかかる前、または緊張する場面の直前に取り入れると、集中力を安定させやすくなります。

⑤ 関衝(かんしょう)|頭のもやもやを解消する

関衝は 薬指の爪の小指側、爪の生え際から約3mm下のくぼみ に位置するツボで、手の少陽三焦経に属します。

長時間の勉強やPC作業で頭が重くなったり、考えがまとまりにくいときに刺激すると効果的です。

押し方は、親指と人差し指で爪の両側を軽くつまみ、数秒間やさしく押すのを繰り返しましょう。

頭の疲労をリセットし、思考をクリアにする助けになるため、集中力を取り戻したいときのリフレッシュ法としても活用できます。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

集中力に関するよくある悩み

▼

▼集中できず、勉強や仕事がなかなかはかどらない——。

それは意思や根性ではなく、脳の使い方が原因かもしれません。

まずは無料動画で、要点を捉えて整理し、思い出しやすくする基本の流れを確認。

理解のムダが減り、集中しやすい状態を無理なく実感できます。

今ならLINE登録だけで、記憶力・学習効率を高める5大特典をプレゼント中!

集中力を高めるツボ|頭・顔のツボ

頭や顔にあるツボは、目の疲労や頭の重さを和らげ、脳の働きを整える効果が期待できます。

デスクワークや長時間の勉強で集中力が途切れたときに取り入れると、短時間で気分をリフレッシュできます。

- 攅竹(さんちく)|目の疲れと頭の重さを和らげる

- 太陽(たいよう)|目の疲労と頭痛を緩和する

- 百会(ひゃくえ)|脳の働きを整え集中を高める

それぞれ順番に解説します。

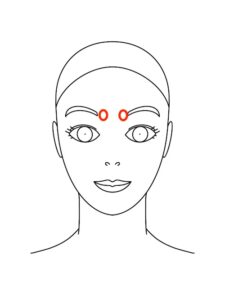

① 攅竹(さんちく)|目の疲れと頭の重さを和らげる

攅竹は眉毛の内側の端に位置するツボで、特に目の疲労をやわらげる効果があるとされています。

長時間パソコンやスマホを見続けて目が重く感じるときに押すと、視界がすっきりしやすくなります。

押し方は両手の親指で眉頭を軽く押し上げるようにして、5秒ほどゆっくり圧をかけるのが効果的です。

攅竹を刺激すると頭の重さや目の疲労感が軽減され、集中力を取り戻しやすくなります。日常的に取り入れることで作業効率の維持にもつながるツボです。

② 太陽(たいよう)|目の疲労と頭痛を緩和する

太陽はこめかみのやや外側、少しへこんだ部分にあるツボで、頭痛や眼精疲労に効果があるとされています。

目の使いすぎやストレスでこめかみが張っているときに押すと、緊張がやわらぎリラックスしやすくなります。

押し方は人差し指または中指で軽く円を描くように押し、呼吸を整えながら1分程度刺激するのがおすすめです。

太陽を刺激すると頭痛の緩和とともに集中力を安定させる助けになります。仕事や勉強で長時間目を酷使する人にとって有効なツボです。

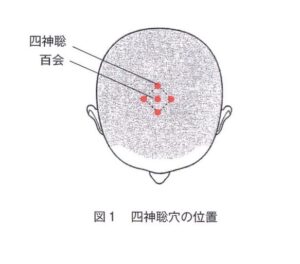

③ 百会(ひゃくえ)|脳の働きを整え集中を高める

百会は頭のてっぺん、両耳と鼻の延長線が交わる中心にあるツボで、自律神経を整える作用があります。

このツボを押すと脳の血流が促され、思考がクリアになり集中力が高まりやすくなるのが特徴です。

押し方は中指で頭頂部を軽く押し、深呼吸を合わせながら数十秒刺激するとより効果を実感できます。

百会は心身のバランスを整え、作業効率を改善するために有効なツボです。気分転換や脳のリフレッシュを図りたいときに取り入れると良いでしょう。

集中力を高めるツボ|足のツボ

足のツボは、心身のバランスを整えて集中力を維持するために有効とされています。

特にストレス解消や頭のリフレッシュに役立ち、緊張をやわらげる効果が期待できます。

- 足臨泣(あしりんきゅう)|ストレスや緊張をほぐす

- 太衝(たいしょう)|気持ちを落ち着けて集中力回復

それぞれ順番に解説します。

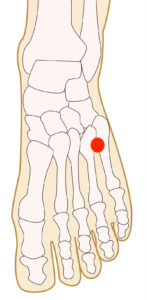

① 足臨泣(あしりんきゅう)|ストレスや緊張をほぐす

足臨泣は足の甲、小指と薬指の骨が交わる手前にあるツボで、精神的なストレスや緊張を和らげる効果があります。

特に不安や緊張から集中できないときに刺激すると、心を落ち着けて気持ちを切り替えやすくなります。

押し方は両手の親指でゆっくり5秒間圧をかけ、離す動作を数回繰り返すのがおすすめです。

足臨泣は気持ちの緊張をやわらげ、集中モードに入りやすくする助けになります。心身をリフレッシュしたいときに取り入れると良いでしょう。

② 太衝(たいしょう)|気持ちを落ち着けて集中力回復

太衝(たいしょう)は、足の甲にある代表的なツボで、集中力を取り戻したいときに役立ちます。場所は、親指と人差し指の骨が交わる少し手前のくぼみに位置しています。

このツボは「肝経」に属し、東洋医学では気や血の流れを整える作用があるとされます。自律神経を安定させることで、イライラや緊張をやわらげ、頭の中をスッキリと落ち着かせてくれるのが特徴です。

長時間の勉強や仕事で集中力が途切れたとき、親指でゆっくり3〜5秒押して離す動作を数回繰り返すと効果的です。血流が促されることで頭がクリアになり、再び作業に集中しやすくなるでしょう。

ツボ押しの正しいやり方と効果を高めるコツ

ツボ押しは方法を間違えると十分な効果が得られないため、正しいやり方を理解することが重要です。

集中力を高める目的で行う場合も、基本を押さえることで心身のバランスを整えやすくなります。

- 親指で押す

- 左右のツボを均等に刺激する

- 痛気持ちいい強さで押す

- 一箇所を5秒程度かけて押す

- 回数は3回程度でもOK

- 息を吐きながら押す

- 姿勢を正してリラックスする

それぞれ順番に解説します。

親指で押す

ツボを押すときには、親指で押すとより効果的です。

親指は指の中でも力が入りやすく、表面積が大きいからです。

またツボの正確な位置を把握することは難しいので、表面積が広い親指で押すことでツボに当たる確率が上がります。

親指は押す力も強いため、ツボへの刺激も十分に加えることができます。

左右のツボを均等に刺激する

体は左右のバランスによって健康状態が保たれるため、ツボも両側を均等に刺激することが基本です。

片側だけを押すと血流やエネルギーの巡りに偏りが生じ、効果が半減してしまう可能性があります。

両方をバランスよく押すことで、自律神経の調整にもつながり、集中しやすい状態を作れます。

ツボ刺激は「左右均等」を心がけることで全身のバランスを整えられます。偏りをなくす意識が効果を高めるポイントです。

痛気持ちいい強さで押す

ツボ押しの強さは「痛気持ちいい」と感じる程度が最も効果的とされています。

強すぎると筋肉や血管に負担がかかり、逆に疲労や不快感を招くリスクがあります。

弱すぎても刺激が十分に伝わらず、期待する効果が得られにくくなります。

そのため、無理のない範囲で心地よさを感じる強さを意識することが大切です。

体調や疲労度に合わせて強弱を調整すると安心です。

一箇所を5秒程度かけて押す

ツボ押しは短時間で終わらせるよりも、一箇所をゆっくり5秒程度押す方が効果が高まります。

瞬間的に押すだけでは血流や神経の反応が十分に引き出されず、刺激が浅くなってしまうのです。

5秒間かけて3~5回じっくり押すことで深部まで刺激が届き、リラックス効果や集中力向上につながります。

つまり「ゆっくり押してゆっくり離す」ことが、ツボ押しの基本ルールといえます。

習慣化すれば安定した効果を得られるでしょう。

息を吐きながら押す

ツボ押しの際は息を吐きながら行うことで、副交感神経が優位になり体がリラックスします。

呼吸を止めて押すと筋肉が硬直し、刺激がうまく伝わらず効果が弱まってしまうのです。

ツボを押さえる前に30秒ほど呼吸を整え、体と気持ちをリラックスする時間を作りましょう。

姿勢を正してリラックスする

ツボ押しを行うときは姿勢を正し、リラックスした状態で行うことが欠かせません。

猫背や緊張状態で押しても血流が妨げられ、十分な効果が得られにくくなる恐れがあります。

背筋を伸ばして体を安定させると、ツボへの圧が正しく伝わりやすくなるのです。

集中しやすい心身の状態を作るためにも意識しましょう。

ツボと組み合わせたい集中力アップ習慣

ツボ押しの効果をさらに高めるためには、生活習慣と組み合わせることが重要です。

集中力を保つには体の基盤を整える必要があり、日常の工夫が大きな助けとなります。

- 運動(有酸素運動で血流改善)

- 食事と栄養(カフェイン・オメガ3・ビタミンB群)

- 睡眠の質向上(深い眠りで脳疲労回復)

それぞれ順番に解説します。

運動(有酸素運動で血流改善)

集中力を高めるためには、脳への血流をスムーズに保つことが重要です。有酸素運動はその血流促進に非常に効果的とされており、ウォーキングやジョギング、軽いストレッチでも十分に効果が期待できます。

有酸素運動を行うと、酸素と栄養が効率よく脳へ運ばれるだけでなく、ストレスを軽減する「セロトニン」や「エンドルフィン」などの脳内ホルモンの分泌が促されます。これにより、精神的な安定と集中力の持続を同時にサポートできるのです。

さらに、ツボ押しと運動を組み合わせることで、自律神経の調整や心身のリズムが整いやすくなり、相乗効果が期待できます。集中力を長時間保ちたい方は、日々のルーティンに軽い運動を取り入れてみましょう。

食事と栄養(カフェイン・オメガ3・ビタミンB群)

集中力の維持には、脳にとって必要な栄養素をバランスよく摂取することが欠かせません。

特に以下の成分は、集中力アップに関与するといわれています。

- カフェイン(コーヒー・緑茶など):脳の覚醒作用があり、注意力や判断力を一時的に高める働きがあります。

- オメガ3脂肪酸(青魚・クルミ・亜麻仁油など):神経細胞の働きをサポートし、記憶力や集中力の維持に役立ちます。

- ビタミンB群(豚肉・卵・海苔など):脳のエネルギー代謝を支える栄養素で、疲労感の軽減や思考の回転力をサポートします。

ツボ押しによる身体的なアプローチと、こうした食事からの栄養補給を併用することで、より総合的な集中力対策が可能になります。

関連記事:クルミで記憶力を強化!驚きの効果と食べ方を徹底解説!

睡眠の質向上(深い眠りで脳疲労回復)

集中力を最大化するためには、質の高い睡眠が欠かせません。

深い眠りの時間帯に脳は情報を整理し、神経の修復や疲労の回復を行っています。

ツボ押しを就寝前に取り入れると副交感神経が優位になり、自然な眠りにつきやすくなるのです。

規則正しい睡眠習慣を保つことで、日中の集中力が安定して発揮できます。

日々のパフォーマンスを上げるためには睡眠の質を意識することが必要です。

関連記事:集中力が落ちるのは睡眠不足の可能性大!それでも頑張る人のための4つの対処法

集中力ツボに関するよくある質問

集中力ツボに関するよくある質問を解説します。

ツボは毎日押しても大丈夫?

ツボ押しは毎日行っても基本的には問題ありませんが、強すぎる刺激は筋肉や神経に負担をかけるため注意が必要です。

とくに集中力を高める目的の場合は「心地よい」と感じる程度に押すのが効果的であり、1回につき数分程度を目安にすると安全です。

そのため、日課として取り入れる場合は力加減を守ることが長続きの秘訣になります。

効果は即効性と効果が出るまでの回数は?

ツボ押しには即効性と積み重ねの両方があり、押した直後に血流改善や気分のリフレッシュを感じやすいです。

ただし集中力の安定や疲労の軽減といった効果は、毎日継続することで徐々に高まっていきます。

つまり「押せばすぐ効く」と「続けるほど良い効果が積み重なる」という両面があるのです。

指圧とお灸どちらが効果的?

指圧とお灸はどちらも効果がありますが、目的や体質により適した方法が異なります。

指圧は場所を選ばず手軽にできる一方で、お灸は温熱刺激により深部の血流促進やリラックス効果を得やすいです。

そのため、普段は指圧を行い、疲労が強いときにはお灸を取り入れるとバランスの良い活用ができます。

まとめ|集中力が落ちたらツボ押しでリフレッシュしよう!

本記事では、集中力を高めるツボの場所と押し方、効果を高める生活習慣について解説しました。

ツボ刺激は血流や自律神経を整え、勉強や仕事中の集中力をサポートしてくれます。

さらに運動や睡眠と組み合わせることで効果は一層高まります。

自宅での学習や在宅ワークで「集中が続かない」と感じたら、今日からツボ押しを取り入れてみましょう。

「もっと記憶力を高めて勉強や仕事に活かしたい」という方には、「吉永式記憶術」もおすすめ。科学的根拠に基づいた実践的なトレーニング法で、初心者でも無理なく取り組めます。

\吉永式記憶術を今すぐ無料体験する!/

記憶術講座を提供するWonder Educationでは、再現性の高い指導を通じて記憶力向上と目標達成をサポートしています。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください。

記憶術のスクールなら株式会社Wonder Education

株式会社Wonder Education 代表取締役

Wonder Educationは関わっていただいた全ての方に驚愕の脳力開発を体験していただき、

新しい発見、気づき『すごい!~wonderful!~』 をまずは体感していただき、『記憶術は当たり前!~No wonder~』 と思っていただける、そんな環境を提供します。

学校教育だけでは、成功できない人がたくさんいる。良い学校を卒業しても、大成功している人もいれば、路頭に迷っている人もいる。反対に、学歴がなくとも、大成功をしている人もいれば、路頭に迷っている人もいる。一体何が違うのか?

「人、人、人、全ては人の質にあり。」

その人の質=脳力を引き出すために、私たちは日常生活の全ての基盤になっている"記憶"に着目をしました。

「脳力」が開花すれば、人生は無限の可能性に溢れる!

その方自身の真にあるべき"脳力"を引き出していただくために、Wonder Educationが発信する情報を少しでもお役立ていただければ幸いです。